ヴォーカリスト/シンガーの肝は「個性」だと思う。上手いシンガーなんてごまんといる。下手なシンガーもそれ以上いる。けれど、下手だけど飛び抜けたセンス、強烈な個性の持ち主が、上手いシンガーを凌駕してしまうという例は無視できないものだ。そして、言うまでもないが、実力と唯一無比な個性が伴っているシンガー、それを理想とするのは言うまでもないのだが、案外いるようでいない。

今回の主役、ジョー・コッカーの個性をひと言で言えば“暑苦しい”といったところだろうか。もちろん、私にとって、と断りをつけておかないとファンの方からお叱りをいただいてしまうかもしれない。ただ、彼のその“暑苦しい”個性がマイナスなものでもなく、コッカー節と呼びたくなる類いのもので、一聴して彼とわかるものなのである。そう、むしろ大いに暑苦しくて結構だったのだ。

『ウッドストック・フェス ’69』における、汗まみれのTシャツで、不自然に身をくねらせ、奇妙なエアギターを弾きながら、文字通り全身全霊で熱唱するコッカーは、本当に暑苦しかった。見た目もそうだが、根っからのシャウターである彼は、少し感情をこめ、熱量を加えて歌うだけで、猛烈に暑苦しくなるわけである。エモーショナル、とサラッと言うだけでは何だか足りず、暑苦しいとしか形容しようがないのだ。

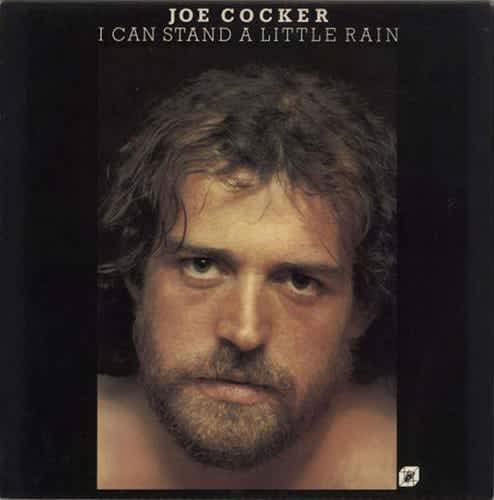

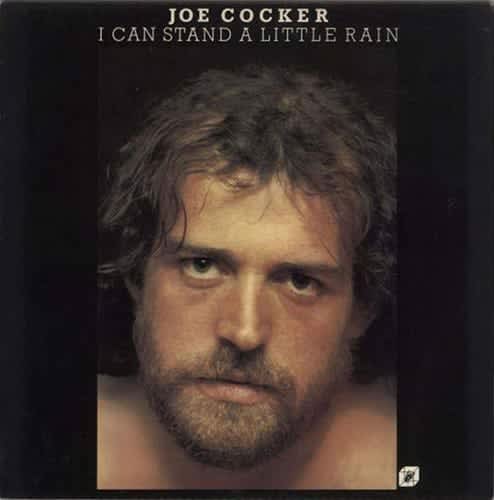

『アイ・キャン・スタンド・ア・リトル・レイン』は、1974年にリリースされたジョー・コッカーの4枚目のアルバムである。リアルタイムでこのアルバムを手にした時は、レコーディングセッションに参加してるミュージシャンのうち、名前を知っているのはどれほどだったろうか。何せ今のように情報が簡単に届かない時代、それを探る意識も芽生えていないローティーンだったのだから仕方がないが、まだイーグルスやドゥービー・ブラザーズ、スティーリー・ダンをはじめとした米西海岸ロックのブームは起こっていなかった。また、スタッフやクルセイダーズのようなセッションミュージシャンによるフュージョンバンド・ブームも始まっていなかったのだから。だから、その後、このアルバムに実は錚々たる、名うてのセッションマン、ソングライターがこれでもか、これでもかと参加していたのを知った時は腰を抜かすほど驚いたし、道理で傑作の仕上がりであることに納得したものだ。同時にジョー・コッカーというシンガーの、暑苦しいだけではない、音楽やそれを生み出す人脈への慧眼ぶり、歌唱の素晴らしさを見直すというか、才能に感服したのだった。

時の中学生が知っていたのはニッキー・ホプキンス、ヘンリー・マッカロー、ジム・ホーン、メリー・クレイトンぐらい。彼らはローリング・ストーンズやポール・マッカートニー&ウイングス人脈として知っていた(ヘンリー・マッカローがグリース・バンドのメンバーでコッカーとは旧知で…ということはもちろん知らなかった)。

彼ら以上に、クレジットにあったチャック・レイニー、コーネル・デュプリー、バーナード・パーディー、リチャード・ティー、そして後にTOTOの創設メンバーとなるデヴィッド・ペイチやジェフ・ポーカロといった人たちが、超一流のセッションプレーヤーであることを知るには、あと数年が必要だった。このあたりの人選はプロデュースをつとめたジム・プライスの提案だったのか、コッカー本人の希望なのかよくわかっていない。いずれにせよ、前作までほぼ英国人で固められていたプレイヤーの比率が、俄然、米国人のほうに寄っているわけである。レコーディングもLA。と、このコラボレーションが見事にハマった。

しかし、そこに至るまで困難な道のりであったし、さらに言えば、この成功が必ずしもコッカーを幸せにはしなかった。むしろ地獄のただ中にいたのかもしれないのだ。

ジョー・コッカー(1944 – 2014)

コッカーは1944年、イングランドのヨークシャー州シェフィールドで生まれている。中学生にもならない年頃に音楽に目覚め、スキッフルのスター、ロニー・ドネガンとレイ・チャールズに惹かれていたという。その頃に兄がのスキッフルのバンドのライブに招かれて歌ったのが、人前でパフォーマンスをした最初なのだそうだ。後は自分のバンドを組んでライブを始め、学校は中退し、ガス会社の工員をしながら…と、まぁ、よくあるパターンだ。

バンドは主に地元シェフィールドのパブで演奏する。はじめはエルヴィスやスキッフルのような音楽をやっていたが、62年から英国で開催された『アメリカン・フォーク&ブルース・フェスティバル』は彼を大いに刺激することになり、バンドはブルース音楽に接近し、ジョン・リー・フッカー、マディ・ウォーターズ、ライトニン・ホプキンス、ハウリン・ウルフのカバーをレパートリーにするようになる。レイ・チャールズ仕込みのブルージーなコッカーのヴォーカルは次第に評判となり、前年に彼が前座をつとめたローリングストーンズの後押しもあり、64年にデッカレコードとソロ契約を結ぶ。まず、ビートルズの「ぼくがなく(原題 : I'll Cry Instead)」のカバーをリリースする。が、これは不発に終わり、コッカーはしばらくバンド活動もせず、ブラブラして暮らしていたらしい。

それを見かねて、新しく仕切り直しをするべくメンバーを一新してバンド「グリースバンド」を組もうと促したのがクリス・ステイントン(キーボード)だった。ふたりは2年ほど前に知り合っていた。同じシェフィールド出身で、生年も同じ。知り合った頃はベースを弾いていたが、コッカーと組む段階でキーボードにスイッチしている。ちなみにステイントンは1972年までコッカーと組むが、その後はグリースバンドを率い、さらに夥しい数のセッション・ワークをこなし、多くの英国のアーティストの信頼を得ている。その中のひとりとしてエリック・クラプトンは70年代後半から現在にいたるまで、自身のバンドのキーボードの席をステイントンに任せている。

※最終的にはバンドはジョー・コッカーwithグリースバンドというかたちに収まっている。また、グリースバンドはコッカー抜きでアルバムを出しており『グリース・バンド(原題:The Grease Band)』(’71)、『アメイジング・グレイス』(’75)の2枚は英国産スワンプロック/パブロック名盤としてマニア垂涎のレア盤である。

話をコッカーに戻すと、グリースバンドをバックにジミー・ペイジらセッション・プレイヤーを加えて、再びビートルズの「ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ」をカバーし、リリースすると、これが英国のシングル・チャートで13週間トップ10に入り、1968年11月にはついに1位を記録する。オリジナルの、リンゴ・スターが歌うバージョンとは大きくアレンジも異なるこの出来を、ポール・マッカートニーは絶賛したという。アメリカでのチャートは最初は68位まで上昇するなど、まずまずの記録だったが、初のアメリカ・ツアーに出てギグを重ねるうちに最高位35まで売り上げを伸ばす。その勢いのまま出演したのが1969年夏の『ウッドストック・フェス』だった。コッカーのパフォーマンスは、いろいろパロディにされたり、奇異に見られているところもあるだろうが、あのフェスの数多いシークエンスの中でも名場面のひとつだろう。

ウッドストック・フェスの直後、コッカーは2枚目となるアルバム『ジョー・コッカー&レオン・ラッセル(原題:Joe Cocker!)』('69)をリリースしている。フェスでの評判も手伝い、全米チャートで11位を記録している。このアルバムから英国勢に混じり、レオン・ラッセルやリタ・クーリッジがセッションに参加し、次にコッカーが目指すスワンプロックへの布石になっている。収録曲のうちレオン・ラッセルの曲「デルタ・レディ」がイギリスでヒットを記録するほか、このアルバムでもビートルズの「シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドー」、ジョージ・ハリスンの「サムシング」のカバーが収録され、ビートルズへのこだわりが見られる。他にディランやレナード・コーエンの曲などもカバーしている。

※ちなみにレオン・ラッセルの出世作『レオン・ラッセル』(’70)はストーンズやクラプトン、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター、デラニー&ボニーに混じってジョー・コッカーやクリス・ステイントンも参加し、その音楽性においても互いに通底するものがあり、こちらも推薦盤としておすすめしておきたい。

そして、グリースバンドとの活動にいったん終止符を打ち、コッカーはレオン・ラッセルをバンドリーダーに据え、マッド・ドッグス&イングリッシュメンと銘打ったツアーバンドを組む。実はコッカーはストレスの溜まるツアー生活にはほとほと嫌気がさしており、この活動もいわば契約履行のため仕方なく、であったらしい。実際のところ、全米48都市を回るツアーを記録したドキュメンタリー映像(DVD『マッド・ドッグス&イングリッシュメン』('05)に収録)を観ると、音楽の主導はレオン・ラッセルが仕切っていることが分かる。が、このツアーはラッセルを筆頭にジム・ゴードン、ジム・ケルトナー、チャック・ブラックウェルらのドラマー、リタ・クーリッジとクラウディア・レニアのバックヴォーカルなど、20人以上のメンバーからなる大所帯で、シンガーとしてのコッカーの絶頂期をも示す、素晴らしいものであることは間違いない。ライヴアルバム『マッド・ドッグス&イングリッシュメン』(2006年に『Mad Dogs & Englishmen: The Complete Fillmore East Concerts』も出る)は全米チャート2位、全英16位まで上る大ヒット作となっている。

しかし、音楽的な評価とは裏腹に、コッカーは私生活の問題など、悩みを内面に抱え込み、鬱状態に落ちいる。過度の飲酒に加え、ヘロインなど、ドラッグにも耽溺するようになる。自分をコントロールできなくなった彼はステージでの失態、行く先々で乱闘騒ぎ、ドラッグの不法所持、国外退去など数々の警察沙汰を起こした挙げ句、アルバム『マッド・ドッグス&イングリッシュメン』になぞらえて、“英国の狂犬”呼ばわりされる始末だった。

それを見るに見かねたバンド・メンバー、ジム・プライス(サックス)がアルバム制作を持ちかける。プライスはテキサス出身のセッションプレイヤーで、ストーンズやジョージ・ハリスン、レオン・ラッセル他、英国の名だたるミュージシャンからセッションに招かれる人物だった。彼がアルバム収録曲となる、自作の「アイ・キャン・スタンド・ア・リトル・レイン」をコッカーに聴かせ、腰の重い彼に執拗に、いや粘り強くレコーディングを勧めたとされている。

全曲シングルカットできそうな 粒ぞろいの曲(超豪華作曲家陣が提供)

そう、冒頭のほうで先にセッション参加者の凄さを先に書いてしまったが、楽曲、その提供者も圧巻なのである。シングルカットされる名曲「ユー・アー・ソー・ビューティフル」はビリー・プレストンの作品で、言うまでもなく彼の名はビートルズ関連でも多くに知られるが、結果、なんとビルボードホット100で5位までのぼる大ヒットを記録している。それからジョン・レノンの飲み仲間のひとりとして、このアルバムでは「ドント・フォーゲット・ミー」を提供しているハリー・ニルソンの名前もある。演奏にも参加しているジミー・ウエッブは「イッツ・ア・シン・ホエン・ユー・ラヴ・サムバディ」を、アラン・トゥーサンは「パフォーマンス」、オープニングを飾る「プット・アウト・ザ・ライト」を書いたダニエル・ムーアといった偉人たち名が並ぶ。それにしても、よくぞこんな豪華なソングライターの作品を揃えたものだ。捨て曲が一つもないのだ。それらの佳作を、コッカーが暑苦しく…いや情感たっぷりに歌い上げる。リリース当時、アルバムをフルで聴かせるラジオ番組があり、そこでこのボーカルの説得力と楽曲の素晴らしさに参ってアルバムを入手したのだが、コッカーがアル中で精神的にボロボロであったことなど全く知らなかった。事情を知った今となっては、アルバムのエンディングに選んだランディ・ニューマン作「ギルティ」を深く、思いを込めて熱唱するコッカーは、自らの身を罪深いと思い、まるで懺悔するかのようだ。数々の風評、スランプを払拭するような成功だったが、コッカーはその頃のことを「地獄だった」と語っている。改心し、生活を見直すかと思いきや、いっそう泥沼にはまっていったというのだから、鬱との闘い、依存症は恐ろしいというか…。

その後も、アルコールとの付き合いは長く続いたようだが、コッカーは崖っぷちのところで踏みとどまる。1982年にコッカーがジェニファー・ウォーンズとのデュエットで歌った「愛と青春の旅立ち(原題:Up Where We Belong)」がアカデミー歌曲賞、 ゴールデングローブ賞 主題歌賞を受賞し、全米1位を記録する。ウッドストックのパフォーマンスではなく、この曲および MTVのヴィデオ等ではじめてコッカーのことを知った人も多かったと思う。歌の上手さ、シャウターぶりは健在だったが、すっかり老けた風貌からはドラッグ、アルコールとの厳しい闘いをうかがわせた。

ピーク時の圧倒的な存在感、パフォーマンスを越えることはできなかったかもしれないが、コッカーは困難なサバイバルに勝ち、アルバム制作を続け、1993年にはブリット・アワードの最優秀英国人男性部門にノミネートされたほか、2007年に故郷のシェフィールドの名誉市民に選ばれ、また音楽への貢献で大英帝国勲章を得ている。そう、今では立派に正式名称は「John Robert Cocker OBE」と表記されるわけである。コッカーは2014年、肺ガンのため、70歳の生涯を閉じている。

一度聴いてみてほしい。ジョー・コッカーの熱い歌を。

TEXT:片山 明

アルバム『I Can Stand a Little Rain』

1974年発表作品

<収録曲>

1. Put Out The Light

2. I Can Stand A Little Rain

3. I Get Mad

4. Sing Me A Song

5. Moon Is A Harsh Mistress, The

6. Don't Forget Me

7. You Are So Beautiful

8. It's A Sin When You Love Somebody

9. Performance

10. Guilty