毎年発刊している「ドローンビジネス調査報告書」での市場予測や執筆も終わった。詳しい話は次回のコラムで行おうと考えているが、実証実験からより実用化に進んでいるといってもいいだろう。

そんな中で多く実証実験が行われており、頻繁に報道もされているが、実用化に苦戦している分野の一つがドローン物流だ。そのドローン物流の実用の壁となっているのは、どこにあるのか検証してみたい。

ドローン物流のサービスプロバイダーの海外状況

ドローン物流は日本だけでなく、海外においてもなかなか実用化が進んでいない分野の一つだ。そんな中で、唯一成功している企業はZiplineである。すでに1500万マイル以上飛行し、約160万の医療用品を配達している。

「

」でも記載したが、その内容の一部を再掲する。

ドローンの配達サービスで唯一実用化しているZiplineは、ルワンダにおいて、東西二つの拠点から、現在も日常的に血液や医薬品を病院にむけて1日30回程度搬送している。 Ziplineが使う機体は固定翼で機体の重さは約20kg、血液や医薬品を2kgまで乗せることが可能で、最高時速130キロで依頼主の病院もとへ飛んでいき、1度のフライトで約80キロ(往復約160キロ)、最大90分ほど飛ぶことができる。病院の上空で搬送物を切り離して、パラシュートを使って落下させる方式のため、運用も非常に楽になっている。 これにより、それまで2時間~3時間かかっていた搬送が、20分程度での配達が可能になった。

ここで重要な項目は「1日30回」「血液や医薬品を2kg」「1度のフライトで約80km」といったところであろう。

まず、ドローン物流計画の入り口において、やはり重要なのは既存インフラとの比較となろう。筆者も実際に何度かルワンダを訪れたことがあるが、いつでも様々なところで道路工事が行われている。それは舗装道だけでなく、土や砂利でのものも多く含まれている。(直接ここでの話題にはしないが、その道路工事をサポートしている国のトップが中国である)

それは、まだまだ道路網が整っていないという状況があることを示し、その道路工事のコストというのが裏側にあり、その工事コストと比べれば、ドローン物流のコストが優位になっているということがその中心にある。そのため、このルワンダにおいても、Ziplineの事業は各病院から料金をもらうモデルでなく(病院の利用料は無料)公共事業という形で政府がそのコストを払っている。

そういった背景に加えて、Ziplineのモデルの特徴は固定翼を使っていることで、それは1度のフライトで80km(往復で160km)搬送でき、また、その往復を1時間程度で行うことが可能だ。

固定翼のデメリットの一つは、離発着に滑走路がいるということであるが、これもZiplineは上手に解決している。その一つが目的地の上空で着陸することなしに搬送物を切り離しパラシュートで落とすという方法と、もう一つが本部に戻ってきたときの着陸装置の工夫である。

また、今ではドローンの運行管理だけでなく、墜落リスクも避けるような安全性も高めている。

現在、世界の中でも、WingもMatternetといった企業が物流サービスプロバイダーにチャレンジしているが、医薬品搬送といったところに集中して、発展途上国向けのサービス開発を行っている。

日本での物流ドローンの取り組み

日本においては、ドローンの産業活用の動きそのものが、物流から動き始めたといっても過言ではない。2015年、当時のAmazonが手掛けようとしていた物流といったものが強くメッセージされたこともあり、2015年11月に安倍晋三首相が「早ければ3年以内に小型無人機(ドローン)を使った荷物配送を可能にする」との宣言があり、物流や運搬におけるドローンの活用の検討が中心におかれ、物流の活用を進めるためのロードマップが提示された。

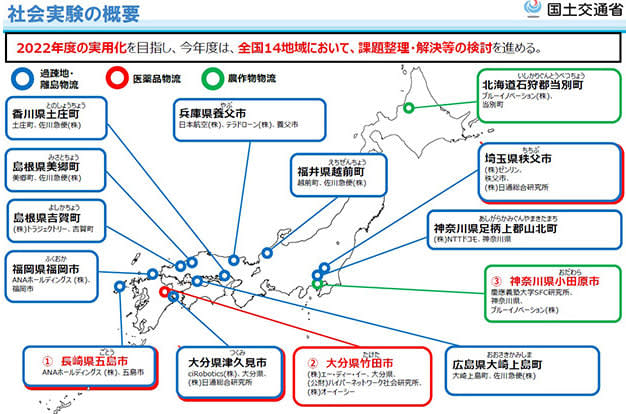

そして、そのルール(法律やガイドライン)というもののいったんのゴールが、今年2022年10月に施行される予定のLevel4(人口集中地区での目視外飛行)の解禁だ。2020年度~2021年度にかけて、物流ドローンの2022年度の実用化を目指し、全国14地域において、課題整理・解決等の検討が進められてきた。

ここの地域における課題整理やその解決に関しては、今年度終了時点での報告書を待ちたいが、当方で行っているコンサルティングの手法を使って、この物流ドローンの実用化を検証していきたい。

物流ドローンの実用化検証

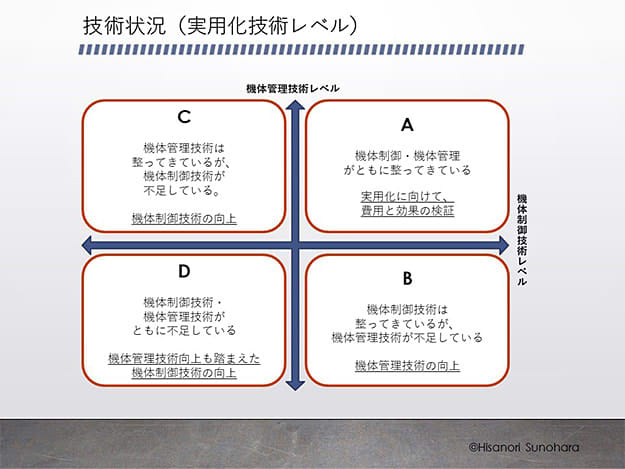

ドローンの実用化に向けては、以下のようなチャートを用いて検証していくケースが多い。

まずは実用化技術レベルの検証だ。これは大きく機体制御技術と機体管理技術に分かれる。

機体制御技術は、飛行安定性、飛行時間、航行の正確性、離発着安定性、強風対策などに加え、搬送物の制御や安定性も含まれる。機体管理技術は、地上局や遠隔地での管理、二重化対策や緊急時のフェイルセーフなどに加え、各アプリケーションの操作性や使いやすさなども含まれる。

物流ドローンにおいて、機体制御に関しては、日本では主に回転翼(6枚羽や8枚羽)のドローンが使われており、自動航行(ウェイポイント航行)で行うが、通常運用に関しては、かなり安定的な飛行が可能となってきているが、環境条件や航路によって、GPS/GNSSが不安定になるケースもあり、自動航行が不安定になり、プロポによる手動操縦に切り替える場合があるため、GPS/GNSSが不安定になった際の自律性を高める技術を組み込むことも必要だ。また、不安定になりやすい通信に関しては、多重化の対策を講じるのはもちろんだが、通信が途切れた際も必要最小限な情報で、自律的で安定な飛行を保つ機構も必要としている。

また、離発着時は不安定になりやすく、その離発着時に操縦技能のあるオペレーターが介在する必要がある。また、あまり対策をしている機体は少ないが、搭載物を載せているときと載せていないときでは機体の挙動は変化するので、搭載物の状態を検知し、安定的な航行が可能な機能を備えるべきだ。

こういった点を捉えると機体制御技術に関しては、概ね通常運用に関してはOKとなってきているが、何らかの障害が起きたケースにおいては不安定になるケースも多く、その障害を事前検知する技術も整っていないため、繰り返しの航行の場合に何回かに1回の割合で飛行が不安定になっている。少なくともほとんどそういった不安定な航行が起きなくならない限り、実運用には耐えられないので、そういったイレギュラーな環境での対策をきちんと講じる必要がある。

機体管理に関しては、最小限必要な管理項目に関しては備えられてはいるものの、使用するシチュエーションに応じた形で、使いやすいアプリケーションになっているものは少ない。各現場の状況に応じて、気候や通信、電源などの環境も異なるため、その状況に応じた管理端末やアプリケーションが必要となってくる。特に機体が何らかのエラーを発しそうな場合や発している場合の対策は機体制御と合わせて、機体管理としても重要になってくる。

また、機体の航行管理や飛行ログ管理などはトラブルを避けるためにも非常に重要であるが、そういったポイントに際しても、まだ整っているケースはわずかである。こういった機体管理のアプリケーションは実証実験段階においては、専門性が高い人員をアサインすることが可能であるが、実運用のケースでは、簡単なトレーニングで使用可能にする形になっていかないと人員の確保が難しくなってくるだろう。

また、実運用に際しては、現状ではほとんど考慮されていない悪意ある第三者の妨害などのセキュリティ対策も合わせて行っていく必要があるだろう。こういった点を捉えると機体管理技術に関しては、実証実験においてはOKとなってきているが、実運用といった点で考えると、まだまだ課題は多いものと思われる。

実用化技術レベルを上の図でプロットするなら、中央に近いBとDの間といったところだろう。

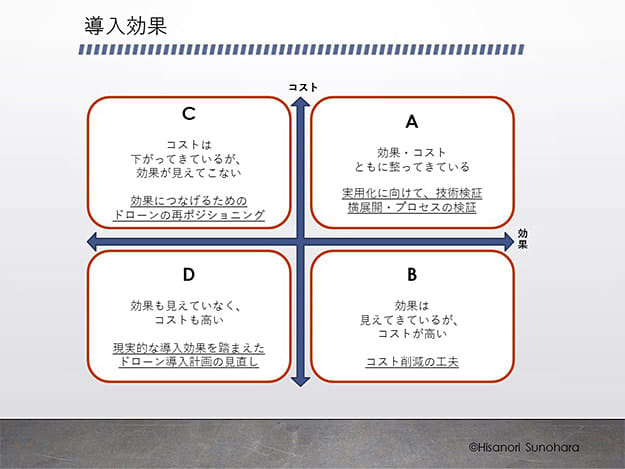

次は導入効果の検証となる。これは大きく効果とコストに分かれる。効果は、物流ドローンを使った際の課題の解決となる。コストは、その運用全体にかかるコストである。

効果に関しては、過疎地や離島での買い物難民の増加、在宅医療ニーズの拡大に伴う医薬品の搬送、ドライバーや配達人不足や高齢化といった課題があり、その課題解決を中心として、物流ドローンの実証実験が成されてきた。 そのため、先に示した全国14地域も、過疎地・離島物流、医薬品物流、農作物物流にフォーカスし、実用化に向けた実証実験が実行されている。そういった意味では、悪天候など搬送不能状況などはあるものの、実用化したときの効果は高いといえる。

コストに関しては、通常では以下に区分けされる。

- サービス開発コスト、

- 機体代、機体のランニング費用、機体メンテナンス代

- 各種操作端末代、アプリケーションのソフトウェア、クラウド利用料

- コントロールセンターの賃借料、通信費など

- 人件費

- その他、運用管理費(搬送BOXなどの消耗品費、保険など)

こういったコストを合算し、想定配送回数などで1回当たりの配送コストを算出する形となる。その配送コストに利益を載せたものを利用者から徴収するか、もしくは、自治体などが負担するか、もしくは、搭載物を販売・提供をした会社がその配送費を負担するか、もしくは、そのミックスということになる。

現時点において、サービス開発コストに関しては、国プロが使われているケースが多く、初期開発に関しては、配送コストの項目から外すことが出来るかもしれないが、国プロといった公共投資がなくなった後も、様々な技術を向上させるための開発コストや運用してからの対策費やバージョンアップなどが生じてくるため、何らかの開発コストはきちんと計算しておく必要があるだろう。

細かい項目の計算に関しては、個々のプロジェクトでは異なるが、この中で負担が大きくなってくる可能性が高いのは人件費である。現状の運用において、かなりの専門性の高い人材が必要となっており、その部分を解決しない限りは、元々の課題であったドライバーや配達人不足といったことよりもより難しい問題として残る可能性がある。

こういったことを勘案すると、コストに関しては、まだまだ課題が多く、そんな中でどういったビジネスモデルを形成するのかは大きな課題となっている。

導入効果に関しては、上の図でプロットするとBになるだろう。

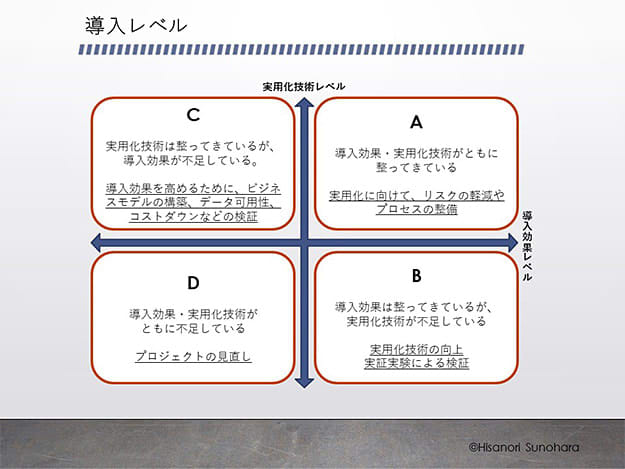

この結果から導入レベルは、Cの事象に位置づけられるが、このことは解決しなければならない問題をあぶり出し、日本の課題解決に期待されている物流ドローンを実用化の推進を図っていかなければならないからだ。

技術においては、今後、確実な運用にむけた機体制御と使いやすく安全性を高めた機体管理、また、実用化においてはセキュリティも強化する必要がある。

また、何より実用化に向けて詰めていかなければならないのは、その運用コストとそれに伴うビジネスモデルの構築だ。その課題にあるのが、過疎地や離島といった配達困難地域が中心になっていることもあり、そこでは通常の配達業務の経済合理性で構築することは難しいため、どうしても公共予算を使わねばならないが、それでもその金額をなるべくミニマイズすることや優先順位といったことをきちんと織り込んでいくことが必要だ。

また、日本は過疎地であっても道路の整備がされている地域も多いので、空飛ぶドローンだけでなく、搬送用自律陸上車とのコンビネーションを検討していくことも必要だろう。

実用化に向けて、Ziplineから学ぶこと

Ziplineを初めとする世界での物流ドローンが、医薬品搬送に集中しているのは、医薬品が物流ドローンでの搬送に一番適しているからであろう。それは、一つは搬送における優先順位が高いからで。また、もう一つは、単位重量当たりの付加価値が高く、軽量で2kg内に収まるものが多いからだ。その点からいえば、日本でも医薬品搬送に絞って、その課題抽出や安全な運用のためのルール作成に集中すべきだ。

また、Ziplineが固定翼を使い、目的地で搬送物をパラシュート落下させているシステムであることも、もっと検証をしたほうがいい。固定翼であるということで、配送センターを中心に半径80kmをカバーすることが出来るということで、圧倒的にカバー範囲が広くなる。また、墜落に関しても、回転翼よりも、より安全な回避策を取ることが出来る可能性が高い。

また、目的地で搬送物をパラシュートで落下させる手法も、その目的地で離発着をする必要がないということで、目的地点で特別な人を配置させる必要がなくなる。また、配送センターに人材を集中させることができ、人件費のコストを抑えることも出来る。 パラシュート落下でのデメリットは決められたポイントでの落下が難しいという点にあるが、搬送目的地の場所を限定し、そのポイントで誘導するような装置を設置することで、より安全な運用も可能になるだろう。

ドローンのソリューションというとドローン本体の機体制御に頼りがちであるが、ドローンの弱い点に関して、それを周辺の装置などを使って補助するという考え方が重要で、それをドローンバリアフリーという風に呼んでいるが、そういった形で搦め手から総合的にソリューション化していくことは、ドローン物流に限らず、ドローンのソリューションの実用化にとって重要なことだ。