10代だった時の男の夢は、幹部自衛官になることだった。

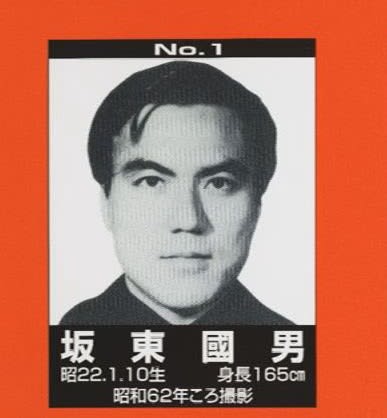

50年前の1972年2月、長野県軽井沢町にある「あさま山荘」に人質を取って立てこもった連合赤軍メンバー、当時25歳の坂東国男容疑者だ。3年後、日本赤軍がマレーシアの米大使館を占拠したクアラルンプール事件で人質交換による超法規的措置で出国。山荘に籠城した5人の中でただ1人、今も逃亡している。

京都大在学中に、武装闘争による革命を目指して赤軍派に入り、その後連合赤軍を結成。日本を離れた後は日本赤軍に合流してパレスチナ闘争に加わった。武闘派として知られ、連合赤軍時代には「同志粛清」に手を染めた。そんな「革命戦士」の意外な一面を私が知ったのは、警視庁公安部の担当記者だった19年前、坂東容疑者の母との出会いが契機だった。(共同通信=三井潔)

▽そっくりな両目

小雪が舞う冷え込む冬の夜だった。大津市にある坂東容疑者の実家に、当時80歳で1人暮らしの母芳子さんを訪ねた。坂東容疑者が年老いた母に会いたがっているという話を取材で聞いていたため、何か手掛かりを得られるかもしれないと思ったからだ。

連絡を請う手紙を投函しながら何日も通い続けたが、会うことができず諦めかけていた。そこに小柄な女性が風呂おけを手に帰ってきた。銭湯帰りの女性は一目で母だと分かった。目力のある両目が、指名手配写真の坂東容疑者にそっくりだった。

私が身分を明かすと「寒いので中へ」と促され、既に営業をやめていた旅館兼自宅に招き入れられた。改めて自己紹介すると、芳子さんから開口一番「国男のことを何か知っているんなら、教えてくれまへんか」と懇願された。息子の行方を案じる母の心情の一端を垣間見た思いだった。

こちらの真意を伝え、頭を下げた。「お母さん。日本を離れて四半世紀以上たつ国男さんが今どこで何をしているか、私はまったく知りません。一連の事件のことは新聞記事や裁判記録、関連本を読んだり、赤軍派だったメンバーの人たちから聞いたりしています。国男さんの本当の姿を知りたいし、お母さんにも手紙か電話などで連絡があるのかと思って足を運びました」

▽「お人よしのぼん(子)」

芳子さんは、とつとつと息子の思い出を話し始めた。「お人よしの『ぼん』(子)やった」「曲がったことが嫌いだった」。記憶は鮮明だった。「私は『学』がなく、何も教えられへんかったが、国男は小さい時から勉強せんでも学校でトップやったわ」。「ぼん」は小学生時代から秀才で、高校は地元滋賀県で有数の公立進学校に進んだ。「目は私に似ているけど、鼻筋は夫の血をひいてはるから高いんや」。自慢の息子だったのだろう。芳子さんの表情が少し明るくなった。

「やさしい子やったわ」。高校時代には、両親が経営する旅館で働く調理人や母に、勉強の合間につくったホットケーキをふるまっていた。忘れられない光景だ。

高校3年の時に将来の進路を母に告げた。「防衛大学校を目指す」と。だが色覚に問題があると入学できないことを知り、本人が断念した。

私にとっては驚きだった。

国家権力の転覆を図ろうとした若者が、なぜ国の防衛の中枢を担う「制服組」を一時夢見たのか。芳子さんはその理由には触れなかった。さりげなく明かされたエピソードを聞き、「革命戦士、坂東」のイメージが崩れかけようとした。一方で赤軍派や日本赤軍の元メンバーからは「いちずでまっすぐな男」という話も聞いていた。

「自衛官」と「革命戦士」の双方に、本人が夢見た共通する価値観があったのか、なかったのか、しばし思案した。

武装する国家の「暴力装置」と、武装による「暴力革命」。一見相いれない組織と行動が、坂東容疑者にとって重なるのは、本人なりの「正義の実現」を果たそうという思いがあったのかもしれない。

赤軍派時代に非公然の武装部隊「坂東隊」を組織し、資金調達のために金融機関への襲撃を繰り返した。連合赤軍結成後は、幹部の1人として銃による革命を目指そうと、山にこもって仲間と軍事訓練を繰り返した。戦士としての自覚が足りないなどとして「総括」と称し同志殺害に関わった。

日本赤軍に合流後の77年には、日航機をハイジャックしたダッカ事件に関与したとして国際手配されている。

▽京都大進学、赤軍派へ

芳子さんにとって、息子の京都大への進学は、本人以上に大きな喜びだった。背広やモーニング、喪服一式をそろえた。自宅から通った大学のキャンパスで見た光景が坂東容疑者の人生を変える。連合赤軍リーダーで獄死した永田洋子元死刑囚との思い出や粛清の反省などをつづった自著「永田洋子さんへの手紙」に、その経緯が詳述されている。

高度経済成長の陰で広がる資本主義社会の矛盾、米国の介入で泥沼化するベトナム戦争、その大国と同盟を組む日本…。そうした動きに抗議する学生運動と警察との衝突を目の当たりにし「厚い権力の壁」を痛感した。デモなどで使われる火炎瓶やゲバ棒では「だめだ」「銃だ」と決意し、武装闘争を掲げていた赤軍派に入る。

メンバーになってからは活動のため東京に出向く機会が多くなり、大学にも自宅にも戻らなくなった。芳子さんは心配になって大学当局や知人らに本人の消息を聞いて回った。

坂東容疑者はこの頃どんな気持ちだったのか。自著によると「非合法活動に入ったのだから、親にも電話すべきでない」と思っていた。それは「(私の)決意性のあらわれと日本で闘っているときは考えていた」からだ。

▽「俺たちは冒険的かもしれない」

それでも、母親が心配していることを人づてに聞き、一度だけ自宅に戻った。

坂東容疑者は母に「とにかく一年間だけ好きにさせてほしい。今、自分達が闘わなければ、日本の人々は救われない」と切り出した。この時の芳子さんの心情を「納得したわけではないが、おそらく、あぶなっかしい私の信条を、息子を信じるが故に、当面、自分の意志に忠実にやらせようと思ったのでしょう」と推し量っている。

再会時の雰囲気を芳子さんに聞いた。どこで何をしているか、分からなかったため不安な気持ちを息子に伝えた。すると、こう切り返してきた。

「おれは弱い者の味方で、困っている人のために国を変えるんや」「窓のサッシでも冷蔵庫でも新しい物が生活を変えるように、俺たち若いもんが世の中をよくするために集まって今一生懸命やっているんや。それで東京に行ったんや」「俺たちは冒険的かもしれへん。失敗もあるかも知れへんけど、それを教訓にしていくんや。しばらくは好きなことをさせといてくれ」

息子の迫力に圧倒された芳子さんは「生まれて初めて言い返されて、びっくりした」と振り返った。

▽「早く出てきて」と投降呼び掛け

再び息子の消息は分からなくなった。ようやく判明したのは警察からの連絡だった。「あさま山荘で息子さんが立てこもっているから説得してほしい」と求められた。芳子さんは極寒の地に赴き、悲痛な思いで呼び掛けた。

「人を痛めたらあんたらも痛めつけらる。1日でも2日でもここで待っているから、早く出てきて」

立てこもっていた他のメンバーの親も一緒に投降を呼び掛けたが、坂東容疑者ら5人は無言を貫き、取り囲んだ警官隊に向けて発砲を繰り返した。籠城から10日目に警官隊が突入、人質は解放され、5人は逮捕された。

坂東容疑者の父はこの日、自宅のトイレで自ら命を絶った。遺書には、人質へのおわびとともに、残った家族を「責めないでください」と世間に訴える記述もあった。

芳子さんは東京地裁で開かれた坂東容疑者の公判に夜行バスや新幹線で欠かさず通った。その公判中にクアラルンプール事件が起こる。日本赤軍が、日本赤軍や連合赤軍メンバーらの解放を要求。「指名」を受けた坂東容疑者ら5人が出国に応じる意向を示した。

芳子さんは再び呼ばれ、羽田空港の一室で坂東容疑者と向き合う。出国を思いとどまるよう迫る母に、物憂げな表情の息子はこう言った。「母ちゃん。多くの人の命が懸かっているから行かなあ、あかん。人助けするんや。もう遅いんや」。坂東容疑者が日本を離れてしまうかもしれないことを念頭に置いていた芳子さんは「生活費」として用意した現金30万円を手渡そうとしたが、本人は受け取りを拒んだ。

75年8月。わずか5分の面会は母子にとって最後の再会となった。

▽公安当局、香港で母子接触を警戒

坂東容疑者は自著を出版した84年以降、自分の活動を公表していない。「母親思い」とされる坂東容疑者、そして一人息子の行方を案じる芳子さん。公安当局が「海外で接触する機会があるかもしれない」との情報を得て、香港で秘匿の監視活動を繰り広げた時がある。

中国に返還される前の90年代、芳子さんは娘と共に初めて海外旅行を楽しんだ。芳子さんは「警察車両のような車が私たちのバスの後を付けとったわ。国男と会うとでも思ったのかな」と笑い飛ばして話してくれた。だが公安当局は結局、接触を確認できなかった。

東西冷戦の崩壊や、90年代初頭のパレスチナ和平交渉の進展で日本赤軍は中東の拠点を失った。かつての共産圏や南米、そして「地盤」だった中東レバノンでもメンバーの拘束が相次ぎ、2000年には最高幹部の重信房子受刑者(76)が日本で捕まった。

芳子さんは「日本赤軍メンバー逮捕」と報じられるたびに、息子の消息が伝えられていないか、新聞全紙に目を通しテレビのニュースに見入った。

▽「大義が欠けていた」

「息子の罪を償いたい」「事件の供養をしたい」。芳子さんはそんな思いから粛清された連合赤軍メンバーのために琵琶湖を見下ろす地に観音像を建立した。旅館経営をやめた平成に入ってからだ。犠牲者への自分の気持ちとして「愛」を、音信不通となった息子を象徴する言葉として「無」の文字を刻んだ。

75歳になった坂東容疑者は今、どこで何をしているのか。生きているのか、どうかも分からない。90年代は東南アジアやルーマニア、ロシア、中国での足取りが公安当局に確認されているが、その後は不明だ。かつての同志は亡くなったり、出所して社会に復帰したりしている。

ダッカなど二つのハイジャック事件に関わったとして無期懲役刑が確定、獄中で亡くなった日本赤軍幹部の丸岡修元受刑者は「黒の告白」という自省をつづった遺言を残した。その中で「良心に照らし」て無罪主張を取り下げ「人民を自分たちの作戦を成功させるための『盾』とした『同志奪還作戦』には大義も人民性も欠けていた」と記した。70年のよど号ハイジャック事件に関与した赤軍派元メンバーの故柴田泰弘さんが出所後にまず足を運んだのは、粛清された連合赤軍メンバーの墓だった。

▽「誰も幸せにしなかった」

「国男の行方が分かるまでは死ねへん」。強気に語っていた芳子さんは15年末に亡くなった。90歳を超えていた。

私は芳子さんとの面会を重ねていた時期、関係者を通じて坂東容疑者宛てに手紙を2回出した。だが返信はない。本人を知る日本赤軍元メンバーは「(坂東容疑者ら)連合赤軍の行動は、大衆と離れ稚拙だった。誰も幸せにしなかった」と最近、語っていた。

半世紀前、坂東容疑者らが立てこもったあさま山荘内にあるテレビでは歴史的な米中和解が放映されていた。ニクソン米大統領が北京を訪ね、毛沢東主席と握手している場面だ。坂東容疑者らが帝国主義の権化と批判していた米国のトップが、彼らが信奉する毛沢東と笑顔で握手を交わしていた。籠城していた連合赤軍幹部の坂口弘死刑囚(75)は「武闘路線を根底から覆すショッキングな出来事」で「われわれの未熟な頭」では全く理解できなかった、と自著で明かしている。歴史に取り残されていくのを象徴する局面だった。坂東容疑者の胸中はどうだったのか。

改めて本人に問いたい。日本赤軍の後ろ盾となった社会主義陣営は消滅した。今、ロシアはウクライナに侵攻し、中国は覇権主義を強めている。パレスチナ問題の解決の糸口は見えない。一部の大国が帝国主義的な動きを見せ、世界は混迷を深めている。「困っている人のために国を変えたい」と心に決め「革命家」の歩みを始めた「戦士」はこの情勢をどう捉え、自身の「正義」をどう「総括」するのかと。