LTEの上空利用プランが発売され、LTE回線でドローンを遠隔操縦した環境下での実証実験が増えてきました。その主な例は、自動航行による物流ドローンの荷物配送実証実験です。 今回、あまり例のない「遠隔操作」によるオンライントラベル体験が実施されるとのことで、実際に体験、そのレポートをお伝えします!

兵庫県とNIRO&ドローンベンチャー&旅行代理店の実証実験プロジェクト

オンライントラベル体験会は"空飛ぶTV STUDIO"の構築を目指すドローンベンチャー「Red Dot Drone」社と阪急交通社、NIRO(公益財団法人新産業創造研究機構)、兵庫県が主体となり、兵庫県「ドローン先行的利活用事業」の「ドローン遠隔操作技術を活用した新たな観光促進事業」として実施されました。

神戸市三宮にある会場から送信機で約80km遠方の南あわじ市にあるホテルアナガ周辺の海上をフライトするドローンを操作し、淡路島近海の絶景を楽しむことができます。

兵庫県とNIROは以前よりドローン関連展示会などでもブース出展しており、ドローンの専門部署もあるなどドローン事業の普及に力を入れています。今回のプロジェクトでも、兵庫県とNIROがRed Dot Droneと阪急交通社をつなぐことでリアルなオンライントラベル体験がスピーディーに実現しました。

これまでも一般的なオンライントラベルはいろいろなカタチ・場所で提供されてきましたが、今回の特長は何と言っても体験者自身がドローンを自在に操作し、リアルタイムにその観光地でドローンを遠隔操作することによって、絶景を主体的に楽しむことができる点です。

筆者もドローン初心者の方やインスタグラマーの方々に地域の絶景を楽しむ空撮体験会を開催しているのですが、ドローンの操作に慣れていない方に安全に絶景を楽しんでいただくには多層的な安全管理や工夫が必要です。今回のオンライントラベル体験もどのような工夫があるのか勉強したいところもあり、神戸市三宮の会場まで足を運んで来ました。

体験インプレッション!オフィスから驚くほど自然に遠隔操縦ができる不思議な感覚

操作会場は三ノ宮駅から徒歩10分程度の場所にあるシェアオフィス。部屋に入った第一印象は「あれ?本当にここでいいのかな?」と疑問に思うほど「ドローン」を感じさせません。何せドローンの機体が1機もありません。ドローンが1機もないシェアオフィスから80km先の淡路島近海をドローンで空撮可能というなんとも不思議な体験でした。

そして筆者もさっそく遠隔操縦体験。現地で実際にフライトさせる機体はDJI Mavic 2だそうです。現地の監視者兼補助パイロットの方が安全な高度・空域まで機体を移動させたところで遠隔操縦スタートです。送信機はDJI MavicシリーズでおなじみのDJI RC-N1型。スマホが装着され、スマホには現地Mapや各種テレメトリ情報(姿勢や高度、速度など)、ジオフェンス(飛行範囲制限)のエリア表示があり、ドローンからのリアルタイム映像はオンライン会議のソフトウェアZoomを介して正面の大型スクリーンに映し出されています。

実際に遠隔操縦をしてみると驚くほど自然に飛ばすことができました。動き始めに少しレイテンシー(遅延)を感じましたが、操縦が始まると脳内補完がされるのか、それもあまり感じなくなりました。レイテンシーも、普段オンライン会議でZoomを使っている時に感じる程度のものです。

ジオフェンスのエリアを越えそうになると、現地の監視者兼補助パイロットが操縦に介入します。安全な位置、向きに機体を補正するとそこからまた体験者が操縦することができます。オンライントラベルは現地の方のコーディネートした映像を受動的に見ることが多いので個人的にはあまり興味がなかったのですが、今回のような自分の意志で自在に機体をコントロールできる仕組みならいろいろなところを飛んでみたいと思えました。

不思議なオンライントラベルのその仕組み

さて、80km先のドローンをどのようにコントロールしているのでしょうか。通常、ドローンを操作するには送信機を用いて2.4GHzの電波を利用します。通信可能な距離は遠くて数kmとなりますので、現実的に80km遠方のオンライントラベルは不可能です。そこで今回は一般的な携帯電話の通信回線として利用されているLTE回線を用いて、操縦や機体からテレメトリ情報を取得しています。

具体的には、現地(淡路島)に安全管理をする監視者兼補助パイロットがスマホを装着した送信機を持って機体の状態を監視しています。三宮の会場にもスマホを装着した送信機(とドローンからの映像をリアルタイムで投影するモニター)があり、体験者が送信機で操作をするとその情報がスマホを通して淡路島の現地の送信機に装着されたスマホに到達、そして現地の送信機から2.4GHzの電波で機体に操作命令が伝送されて機体が動く…という仕組みです。

一般的なLTE回線を利用するドローンは、機体にLTEを送受信する端末を搭載・通信することで操作することができます。しかし、それには専用の機体やLTE端末を機体に搭載する必要があるのですが、今回のオンライントラベルでは先述のとおり既存のスマホ+送信機という仕組みでLTE通信による機体操作を実現しているため、ハードウェア的な改造をしたりLTE通信対応の機体を利用したりせずに、家電量販店でも販売されているDJI Mavic 2を飛行させています。

安全面や法律面はだいじょうぶ?

ドローンに少し詳しい方ならすぐに「ドローンに詳しくない一般体験者が目視外飛行で飛ばすなんて危ないのでは?」「80km遠方のドローンを飛ばすなんて法律面は問題ないの?」と疑問を持つかもしれません。そのあたりも仕組みを教えていただきました。

2重の安全対策で初心者でも楽しくオンライントラベル

まず安全面ですが、ジオフェンスによって飛行範囲は限定されているのでどこか遠くへドローンが飛んでいってしまうリスクを管理しています。もちろん、事前に現地の状況を空撮経験豊富なRed Dot Droneのスタッフが視察し、安全かつ絶景の空域を見出した上で設定されています。

また、現地では監視者兼補助パイロットが機体の状態を常時監視しており、飛行範囲がギリギリのところに行ってしまったり、バッテリーの残量が少なくなってしまったりなどのトラブル時には遠隔操作に強制介入して安全を保っています。

監督者を置くことで安全な⽬視外⾶⾏

法律面では、メインパイロットとなる体験者は機体を目視できていないので「目視外飛行」になります。今回の仕組みでは先述のジオフェンスと現地に「監督者」となる経験豊富な補助者兼パイロットが機体を常時監視しつつ、何かトラブ ルがあれば現地側がいつでも操作介⼊できるようになっており、安全に⾶⾏することが可能になります。

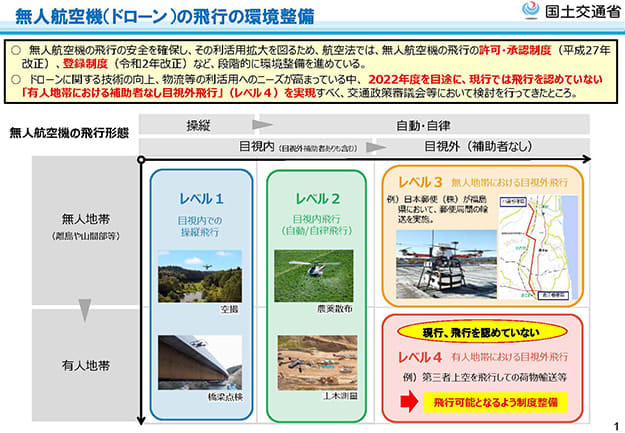

また⾶⾏形態に関しては、⽬視外だとレベル3,4のイメージがあるかと思いますが、無⼈航空機の⾶⾏に関する許可・承認の審査要領5-4(3)b)にあたる「⾶⾏経路全体を⾒渡せる位置に、無⼈航空機の⾶⾏状況及び周囲の気象状況の変 化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無⼈航空機を⾶⾏させる者が安全に⾶⾏させることができるよう必要な助⾔を⾏うこと」の要件を満たしており、レベル2(⽬視外補助者)での運⽤をしております。

今後の可能性は?

今回の体験会では、ドローンが一切登場せずにドローンでオンライントラベルを体験するという筆者としてはとても違和感ある、そして驚きの環境でした。体験者の方からのフィードバックでは「ドローンが目の前になかったので、逆にプレッシャーがなくオンライントラベルを楽しむことができた」という声も多かったと言います。

ドローンを遠隔で操作できるのであれば、高齢者の方やハンディキャップをお持ちの方にも、旅行を楽しんで頂けるのではと思いました。実際に当日はハンディキャップをお持ちの方々にも体験頂いて、好評だったそうです。

ドローン(の機体)がひとつのコンテンツと思い込んで積極的に体験会などでドローンを紹介してきた筆者にはとても驚きでした。この"ドローンを意識させないこと"が、かえってドローンを活用した観光促進の間口を広げたことは間違いないでしょう。

この基本的なオンライントラベルの仕組みに加え、将来的にはARやゲーミフィケーション的な観光要素を取り入れることでより高度な観光エンターテインメントに発展する可能性もありそうです。現状はZoomを介してドローンからのリアルタイム映像を共有しているため、画質が少し劣化していたり、レイテンシーが1秒弱あったりと改善する余地もありそうですが、映像共有サービスの選択で画質重視やレイテンシー対策重視などの対策は可能。コストの問題はあるもののNDI Bridge(LANを介してビデオ共有する高画質&低レイテンシーの仕組みをさらにインターネット接続可能にしたもの)などを使えば高画質かつ低レイテンシーの映像共有もできる(Red Dot Drone 三浦氏)

とのことで、この辺りは柔軟に解決できる。現状1対1の遠隔操作環境も1対他、そして多数の機体のカメラをスイッチングできるようにするなどの展開も構想しているとのことで、このオンライントラベル企画は新しい旅のカタチのひとつになりうる可能性を感じました。

[PR]