2月24日、87歳の詩人、小島力さんが亡くなった。山あいの福島県葛尾村で暮らし、1960年代後半に原発の建設反対運動に加わった。だが「安全神話」は浸透し、かつての仲間は容認派に転じた。2011年3月の東京電力福島第1原発事故で避難し、故郷に戻ることを願い続けたが、死去する約4カ月前に出版した著書のタイトルは「故郷は帰るところにあらざりき」。帰郷することはなかった。

「社会には忘れさせる風潮がある。自分の中でも風化が進む。多くの被災者が疑問を感じない状態に置かれてしまう。書くことで永久に記録を残す」。生前の取材にそう語っていた小島さんの人生をたどる。(共同通信=松竹維)

▽職場を訪ねてきた男

小島さんは35年に東京・世田谷で生まれた。太平洋戦争中の小学3年生のとき、母の実家がある福島に疎開した。敗戦の年の秋、阿武隈山地にある葛尾村に移った。

「山深い葛尾に向かったのは、軍属の科学技術者だった父が進駐軍を恐れたから」。父がメモなどを入れた袋を山中に埋める姿が記憶に残る。

戦争が終わった直後の小島さんの心を一瞬にしてとらえたのは、雑木林のキノコたちだった。

「道を引くように、列になって生えていた。案内してくれた人が『こんなのは雑キノコだ』と言って、平気で踏みつけて歩いていた。びっくりするほどのキノコの宝庫だった」。キノコを求め、山を駆け回った。

中学校を卒業し、開拓農協に1年勤め、葛尾村の郵便局に就職した。

「小島君という人はいるか」。60年代後半のある日、職場に突然現れ、反原発運動に引き込んだのが、後に日本社会党の福島県議となる6歳上の岩本忠夫氏だった。

岩本氏の地元は双葉町。葛尾村と同じ双葉郡にある。「双葉を原発銀座にしていいのか」。小島さんに熱弁を振るった。

67年に双葉・大熊の両町にまたがる福島第1原発の1号機が建設着工。68年には、双葉郡の富岡・楢葉の両町に福島第2原発を建設する計画が発表された。岩本氏はこの原発の建設を食い止めるため、用地買収を阻止しようとしていた。

岩本氏がなぜ自分を訪ねてきたのかは分からなかった。当時の小島さんに原発の知識はなかったが「原爆に関連するものが安全であるはずがない。単純にそう思った」。郵便局での仕事を終えると、ミニバイクにまたがって約30キロの道のりを走り、第2原発の予定地に向かった。

「岩本さんのカバン持ちのようになり一緒に地権者の家に行ったり、会合に参加したり。夢中でした」。しかし、反対派の住民は徐々に切り崩され、運動はぱたっと消えた。

「札束の威力です。東電は田畑を守りたい農民の敵だと思った。だから私は、その後も原発反対を貫くしかなかった」

▽同志との別れ

小島さんは次第に職場の労働組合活動に専念していった一方で、詩で原発への警鐘を鳴らした。

素材にしたのは、原発労働者の声だ。岩本氏が率いた双葉地方原発反対同盟(72年結成)のメンバーが80年から地道に聞き取り調査した。

内容に目を通した小島さんは、その中から印象深い証言を詩にしていった。

「朝っぱら濃縮廃液貯蔵タンクで/事故だってんで地下に降りた/配管ぶっ裂けて床は水浸しよ/頭から廃液かぶってパイプ交換だ/アラームはパンクするし/一五〇近くも線量食った/表に出たら頭痛はするし吐き気はするで」(略)

「指定医は注射打って薬出すだけで/事故の話なんざてんで聞き流しよ」(略)

「片っ端から当たってみたが奴ら口をそろえて/「只の発疹です」/俺が医者巡りしてるって噂がたつと/事務所の連中の目付きが変わってきた」(84年作の「原発問答」より。2013年に西田書店から出版した詩集「わが涙滂々」に収録)

ただ、その頃になると原発は地域経済に浸透し、反対運動は孤立化しつつあった。

「一人また一人と抜けていった。親戚や地元の議員からやめろと言われた人もいた。でも現実はこうなんだ、と突き付けたくて詩を書いた」

原発容認の流れは、リーダーの岩本氏ものみこんでいく。71年の県議選で初当選した後、3回続けて落選した。85年には双葉町長選に出馬したが、原発の安全性を問う従来の主張を封印。当選を果たした。

そして2期目の91年12月に東電本店を訪問し、福島第1原発の原子炉増設を求めた。

5、6号機がある町の財政は窮地に立たされていた。電源3法交付金は打ち止めになり、固定資産税は減価償却で目減りしていた。増設要請に対し、抗議に訪れた双葉地方原発反対同盟のメンバーに岩本氏は「立場が逆だったらどうする」と問い掛けたという。

小島さんは既にその頃、岩本氏と連絡を絶っていた。福島の反原発運動に衝撃を与えた岩本氏の「転向」をこう振り返った。「過酷な事故が起きない中で安全神話が浸透し、危険だという認識が薄れていく。岩本さんもその範疇に入った」

中央政界でも大きな動きがあった。支持してきた日本社会党の村山富市委員長(98)が94年、自民党などとの連立政権で首相に就くと、社会党は「自衛隊合憲」など現実路線に政策を転じた。その中に「原発容認」も含まれていた。

小島さんの妻ヤスさん(91)は葛尾村の村議だった。社会党などが連携する組織が擁立し、2期連続で当選していたが、党の変節で政治活動の母体を失い、次の選挙への出馬は見送った。小島さんは郵便局を退職し、社会運動の一線から身を引いた。3人の子どもは既に独立しており、山の暮らしにどっぷり漬かる日々になった。

▽東電から届いた書類

それから15年ほど過ぎた2011年3月11日。76歳になっていた小島さんは、葛尾村の自宅で激しい揺れを感じた。東日本大震災だ。ただ揺れを感じたその時、原発の存在は全く頭をよぎらなかった。「反対運動から長く離れていたからか…」。小島さんは大きなショックを受けた。

詩集「わが涙滂々」の冒頭に収めた「地震・津波のさ中で」で自分への疑念を書いている。

「原発反対で押し通してきた筈の私が/地震・津波のそのさ中/原発を思い起こすことは/ついになかった/テレビが原発の破綻を伝え始める/その時まで………/だから今でも/心の奥底の深い暗がりで/その事実が執拗に突き刺さり/時折 錆びついた古釘のように/疼き始めるのだ」

福島第1原発から20~30キロにある葛尾村は全村避難を強いられた。行政のあっせんを受け、小島さん夫婦は東京都武蔵野市の都営アパートで暮らし始めた。

「帰りたい/でも帰れない/まだ帰れない/ふるさとの大地に/音もなく降り積むものは/人目には決して見えない物質だから」(「わが涙滂々」の「望郷」より)

双葉町長を5期20年務めた岩本氏も、原発事故当時は既に引退していた。事故後は福島市に避難。「双葉に帰っぺ」。家族に何度もそう語っていたという。その年、82歳で息を引き取っている。

原発事故から約半年後、東電が発送した「損害賠償請求のための書類」が小島さんの元にも届いた。「上記金額の受領以降は(略)一切の異議、追加の請求を申し立てることはありません」。金額を確定させる「合意書」の見本を見て、小島さんは怒りがこみ上げた。

「こんな居丈高な加害者はいない。加害者の枠内で金額が決められるなんて、そんなばかな話はない」

国の原子力損害賠償紛争解決センターに、訴訟よりも簡易な裁判外紛争解決手続き(ADR)を申し立てると決めた。

「個人で請求しても、巨大企業の枠組みを押し返す力はなく、泣き寝入りしてしまう」

弁護士の手を借りて集団で申し立てをしようと、13年1月、小島さんは自ら代表となり推進会を結成した。村の2割以上の世帯が会員になった。

▽村民同士が分断されてはならない

センターが集団申し立てをした各世帯に示した和解案は、小島さんとヤスさんにとって悪い内容ではなかった。

ヤスさんは避難した年の秋、くも膜下出血を発症し、東京の病院に入院した。診断書には避難によるストレスが影響した可能性が書かれていたが、東電はADRでのやりとりで慰謝料の支払いを拒否した。これに対し、センターの和解案は慰謝料を認めていた。

だが精神的損害への賠償額について、世帯間で内容に差がある点が問題だった。この和解案をどうするか。個別で対応するという選択肢もある中、14年12月の推進会の総会で「全員で拒否」と決めた。

「格差のある人を助けるためには、まとまって闘う必要があった」

仕切り直しのADRで、センターの仲介委員らによる村での現地調査が実現した。和牛農家だった男性は避難する日の早朝、家族同然に育てた牛を殺処分にした。その気持ちが分かるかと、涙ながらに語った。

センターはその後、第2次和解案を提示。格差はほぼ解消された。ADRでは、不動産などの財物賠償も焦点になった。村の避難区域は三つに分けられたが、集団申し立てでは区分けに関係なく、最も高く算定される帰還困難区域と同等の賠償を求めた。「同じ村民が金銭で分断される事態は受け入れない」という意思の表明だった。

センターは小島さんらの主張を認めた。14年8月に提示された和解案の理由書は、米や野菜の栽培、キノコや山菜採り、沢水や井戸水の利用など、申立人の生活は「自然環境と深く結び付いていた」と指摘。それを取り戻すにはさらに時間を要すると判断していた。

東電はこの和解案を受諾した一方で「本件限り」という条件を付けた。

ADRで一定の成果を出したものの、小島さんの胸には苦い思いが残った。「『本件限り』はつまり、今回の集団申し立てをした人だけだということ。村民の中に金銭的差別が持ち込まれてしまった」

小島さんは賠償金をこう受け止めていた。

「収入ではなく古里を奪われた代償。この金を使ったら、どうやって帰るんですか。私は一銭も使わない。全部残し、帰還するときに備える」

▽20メートルのおり

小島さん夫婦が暮らしていた都営アパートには、淡いタッチの水彩画が掛けられていた。田畑のある集落、なだらかな山。小島さんが描いた葛尾村の風景だ。

記者がアパートを訪ねた際、懐かしさがこみ上げてくるかと聞いた。小島さんは意外にも「懐かしさはない」と言った。「暮らしそのものが根こそぎなくなった。それをなんと言えばいいのか」

小島さんの地元では、野生のキノコが出る場所を「シロ」と呼ぶ。「(放射性物質が)山肌に当たり、私が大切にしてきたシロを全滅させた」。事故が起きるまで、山に入っては自分だけのシロを巡っていた。

東京に避難して出会った人たちにキノコ採りの話をしたことがあったが、意外な反応に戸惑ったという。「遊びや趣味のように受け取られた。そうじゃない。山に住む者にとっては生活そのもの。そう理解してくれなければ、この悔しさは分かってもらえない」

葛尾村の自宅は山に囲まれた一軒家。森林除染の対象は、原則として「生活圏から20メートル」とされている。「家の周り20メートル以外は入ってはいけませんよ、ということ。戻っても『おり』に入れられているようなもの。それが人間の生活と言えるのか」

避難指示が解除されても、帰れない理由はそこにあった。

18年12月、小島さんは東京で脳梗塞を発症し入院した。長女の坂口美日さん(61)によると、その前に小島さんは葛尾村の家を取り壊すことを決めており、一部を残して19年3月に解体された。

小島さんは何も語らなかったが、公費で解体できるぎりぎりのタイミングだったため、美日さんは「できることなら家を残したかったのだと思う」と心中を推し量る。

「子どもが解体したいと思ったとき、自費でさせるわけにはいかないと考え、あくまでも国側の責任で解体させたのではないでしょうか」

▽断ち切った望郷の念

脳梗塞から回復した小島さんはヤスさんと東京を後にし、19年6月、福島県郡山市の中古の家に引っ越した。

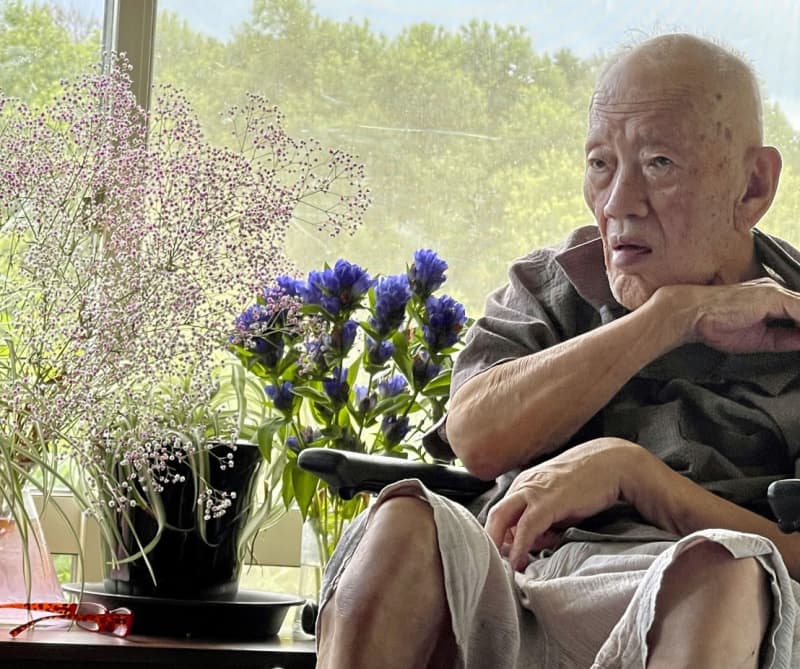

21年5月に脳内出血で倒れたが、原発事故後の日々をつづった著書は同年10月、西田書店から出版された。その約4カ月後の誕生日の朝、福島県三春町の施設で死去した。

本のタイトルは「故郷は帰るところにあらざりき」。13年の詩集「わが涙滂々」の「望郷」は「我が家と田畑が/そこにある限り/帰りたい/いつか必ず帰ると/決意するしかないのだ」と結ばれていた。

それが「帰るところにあらざりき」に。当初案は「故郷は」ではなく「阿武隈は」だったという。美日さんは無言で葛尾村の自宅跡地を見つめていた小島さんの姿を思い返す。

「家を解体することで、父は阿武隈の山あいでの暮らしに戻りたい、という望郷の念を断ち切ったのだと思います。当初案のタイトルには、そんな父の決意が込められていたのかもしれない」

本の最終章には、こんな文章がある。「香茸やナラ茸が地面から山のように盛り上がって、生えている夢をよく見る」

「夢の中で交わした人と人とのやりとりや大方の筋書きは忘れていることがほとんどだが、なだらかな山並みが脳裏に焼き付いていて、胸を絞られるような懐かしさだけが朝まで心に残っている」

そこには、故郷への痛切な「懐かしさ」が書かれていた。