北京冬季五輪、パラリンピックの大会運営は学生を主体としたボランティアに支えられた。現場で見た彼ら、彼女らの素顔は、語学堪能なエリート集団。海外から訪れた五輪ファミリーと呼ばれる大会関係の要人やメディア関係者らに対し中国の明るい未来を熱心にアピールしているようだった。感染防止を徹底する「ゼロコロナ」の方針の下、2月の五輪から翌月のパラリンピックまで続けて活動し、約2カ月間も家に帰っていない人が珍しくない。どのような思いで過ごし、学生の本分である勉強との両立はどうしていたのか。ボランティア学生のありのままの姿を現地取材した記者が、報告する。(共同通信=出崎祐太郎)

▽開催国によりボランティア事情はバラバラ

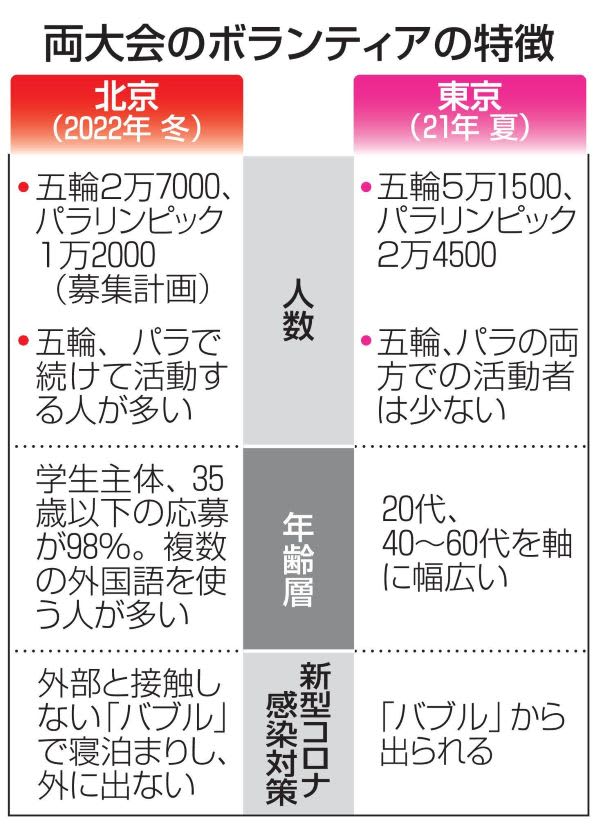

北京大会組織委員会によると、五輪では2万7千人、パラリンピックは1万2千人のボランティアを募集した。100万人以上が応募し、そのうち98%が35歳以下で占められた。2000年以降生まれが応募者の半数超。複数の外国語を使う人は4万9千人だった。

21年夏の東京大会は五輪5万1500人、パラリンピック2万4500人がボランティアを務めた。20代、40~60代を軸に幅広い世代が参加し、さまざまな障害のある人もボランティアとして活動した。五輪とパラリンピックの両方に関わった人は少なく、北京大会と比べると短期間で活動が終わり、いろいろな立場の人が参加しやすかった特徴がある。

昨夏の東京大会では、ボランティアの自宅からの通いが認められていた。北京大会は「バブル」内で寝泊まりする徹底ぶり。感染対策の面での違いが鮮明となった。

「ボランティアに対する意識は国による差が大きい」。スポーツボランティアに詳しい文教大の二宮雅也教授は指摘する。2008年夏の北京大会も学生が中心だった。16年リオデジャネイロ大会は現地にボランティア文化が浸透していなかったとみられ、国外からの参加が目立ったという。

開催地の国柄により、ボランティア事情もばらばらという印象だ。

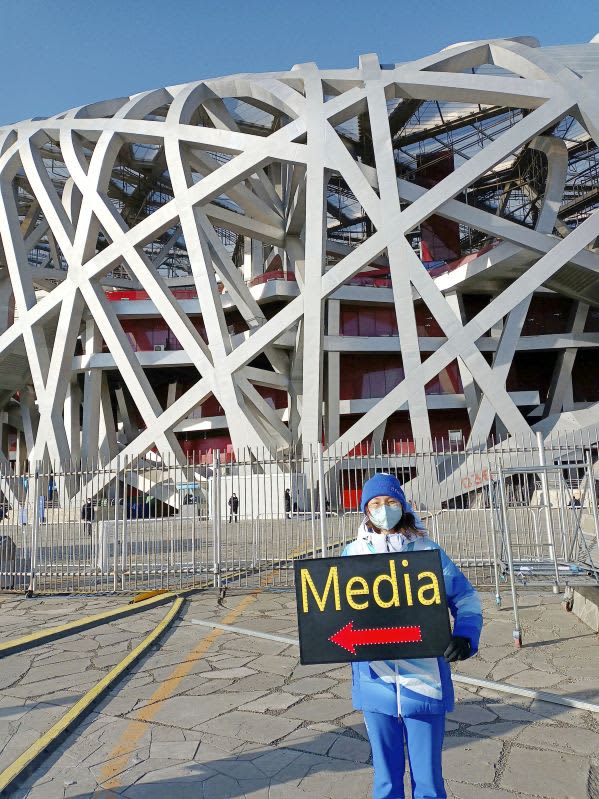

北京大会の競技会場は主に三つのエリア。北京中心部でカーリングやアイスホッケーが開催され、アルペンスキーの競技会場は北京北部延慶、ノルディックスキー、バイアスロン、スノーボードなどは河北省張家口が舞台となった。ボランティアらは競技会場の運営支援、会場や施設を結ぶバスの停留所での案内、報道陣の拠点となるメディアセンターでの相談といった役割を果たしていた。流ちょうに英語を話す学生が多く、語学が苦手な記者がしどろもどろしてしまうことも多かった。

▽事前のイメージと異なり、やる気満々

五輪が終わり、パラリンピック開会を目前に控えた2月28日、記者はパラリンリックを取材する目的で北京に入った。ボランティアの学生は厳しい行動制限が課せられる中で、どのような思いを持ち活動しているのか。現地に入る前から強い関心があった。

日本国内での関連報道は少なく、インターネットで調べても、実態が分かるデータはほぼ見つからない。楽しみ半分、不安半分の心境で北京滞在がスタートした。

バブル内での制限だらけの生活がつらく、早く家に帰りたいのではないか。政府による動員に従い、気が進まないまま活動しているのではないか―。記者が当初抱いていた学生たちの胸の内はこんなイメージだった。ところが、話に耳を傾けていくと「一生に一度の貴重な経験」「国に貢献したい」と、やる気満々の声が続々と返ってきた。

女子学生の一人は「パソコンで空き時間に大学のオンライン授業を視聴している。他のボランティアの子もみんな同じ」と説明してくれた。学業との両立に苦心しながらも、同世代との交流は楽しんでいるようだ。シフトが入っていない日には、バブル内のグッズ売り場で、人気が沸騰した大会マスコット「ビンドゥンドゥン」のぬいぐるみを買うこともある。売り場にはボランティア学生らが長蛇の列をつくっていた。政府による情報統制は厳しい。それでも、熱気にあふれ、日本の学生と何ら変わらない無邪気な若者の姿を目の当たりにし、ほほえましい気持ちになった。

▽夢は膨らみ「日本に留学してみたい」

記者は、日本語が堪能な一人の学生ボランティアからじっくり話を聞くことができた。

北京外国語大3年の劉源さん(22)。15歳の時に日本外務省の国際交流プログラムの一環で日本に1カ月間滞在し、異文化に関心を持った。大学では日本語を専攻しており、動画を撮影・編集するサークル活動に励む。将来はスポーツ記者などメディア関係の仕事をしたいという。

各国の取材記者が拠点とするメインメディアセンターで日本語での相談窓口を担当していた。記者会見の受け付けや、同時通訳を聞くイヤホンの配布も大事な業務だ。北京五輪が始まる前の1月から活動し、外部と接触しない「バブル」内での生活は2カ月を超えた。それでも「毎日新しい人と出会いがあり、刺激的だ。相談を受け、相手の緊張をほぐせた時はうれしい」。マスク姿でも爽やかな笑顔が伝わった。

五輪では、注目を集めたフィギュアスケート男子羽生結弦選手の2月14日の記者会見にも居合わせたという。「その会見の内容を中国語に翻訳するという課題が、学校で出たのです」。劉さんもバブル内からオンラインを活用しながら、勉学に励んでいた。さらに、授業で取り上げられるような現場を経験できたことを素直に喜んでいた。

ボランティアの選考は数十倍の競争率の狭き門だとされる。劉さんは「中国は学歴社会。就職活動でプラスになるかも」と語り「日本の大学にも留学してみたい」と夢を膨らませていた。

▽東京と北京両方で活動し「達成感あった」

東京五輪でボランティアを経験し、北京五輪でも活動した劉嘉瑶さん(25)に、オンライン上で取材することができた。

日本の大学院に留学中で、中国政治を研究している。東京大会では卓球会場の東京体育館で、中国メディアの対応業務を担当した。「他のメンバーは自分よりも年上の人ばかりで、支えてもらうことが多かった。終わった時には達成感があった」と振り返る。

母国での五輪開催は貴重な機会だ。東京大会に続き、北京大会のボランティアも応募し、選ばれた。北京五輪期間中、張家口で選手村や競技会場でノルディックスキー・ジャンプの日本選手団の支援などを担当した。「困難があっても周囲と協力すれば乗り越えられるという意識を持ち、活動ができた」。東京で経験した事柄が生かされたと強調していた。

▽経験不足でも自分の意思で障害者に配慮

パラリンピックは多様な障害のある選手が参加する大会だ。記者は、中国人の障害者に対する理解の状況を知りたかった。張家口の会場にいたボランティアの女子大学生に、障害のある人と接する機会が日頃あるかと尋ねてみた。

女子学生は恥ずかしそうに「ない」と答えた。会場で彼女の振る舞いを観察すると、車いす利用者に「段差など何か改善することはないか」と話し掛け、細やかな配慮を見せていた。自分の力で困り事を解決したいという確かな意思を感じ た。

大会に関わったボランティアにとって今回の経験が、多様な人が共に生きる社会を理解する第一歩になるかもしれない。