昨夏の東京パラリンピック競泳で8位に入った西田杏選手(25)は、生まれつき左腕の肘から先がなく、右足が短い。3歳になる前、母に「どうしてないの?」と尋ねたことがある。ただ、周りから嫌なことを言われた記憶はあまりなく、今まで不便を感じたことはない。自分が他人より「少ない」あるいは「足りない」という感覚を抱いたこともない。

そんな西田選手が悲しいと感じるのは、泳ぎを見た人から「障害があるのにすごい」と感心される時だという。理由を尋ねる記者に「普通に人並みに、みんなと同じように頑張っているだけだから」と話してくれた。

西田選手からは取材中「例えば新井さん、苦手なことはありますか」と反対に問いかけられた。苦手なこと…あまりに多すぎてすぐに出てこなかった。答えに窮していると「苦手なことって手足と関係なく、誰にでもありますよね」と西田選手は朗らかに語った。「たまたまこれができない、だったら友だちに助けてもらえばいい。そう思いながら生きてきました」

彼女に限らず、パラリンピック選手に取材していると、はっとさせられることが多い。アスリートとしての能力だけでなく、その半生の中で考えてきたこと、行動してきたことが、人間的な魅力になっているとも言えそうだ。そんな選手たちの「原点」に、一冊の絵本がある。(共同通信=新井友尚)

▽長女の写真を切った

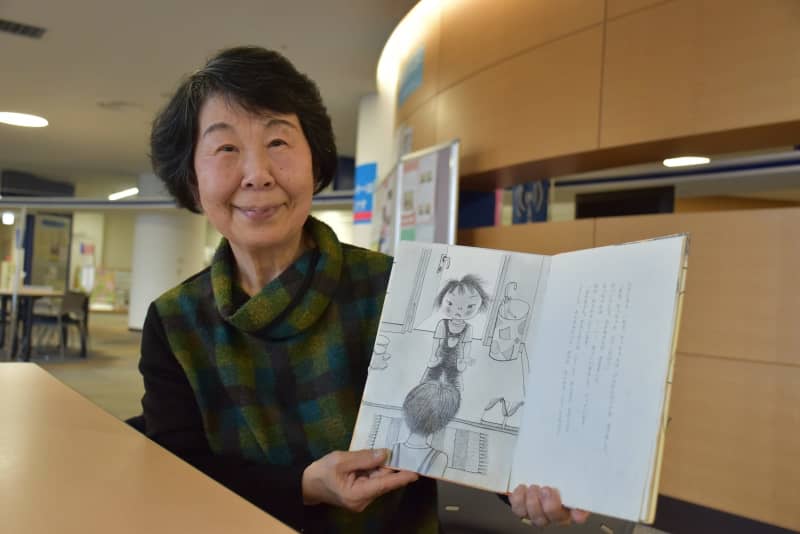

その絵本は1985年に発売された「さっちゃんのまほうのて」(偕成社)。70万部のロングセラーだ。

主人公は幼稚園児のさっちゃん。右手の指が欠損している。ままごとで友だちに「手のないお母さんなんて変」と言われて傷つき、母親に「どうしてみんなみたいに指がないの?」と涙する。「お母さんになれるかな」と未来を不安がる中、手をつないだ父親に「なれるとも。さちこの手はまるで魔法の手だね」と励まされ、立ち直るきっかけを得る。

共著者の野辺明子さん(77)=さいたま市=に話を聞いたところ、この絵本の背景には、後悔があると語ってくれた。

72年、長女を出産した。3日目の夜、初めて対面した赤ちゃんの右手に親指以外の指が欠損していることを知り、泣いた。「なんで?私、何か悪いことした?」。ショックで夜も眠れなかった。

当時、ベトナム戦争で米軍がまいた枯れ葉剤の影響で、生まれた障害児たちが「奇形児」という差別的な言葉で報道されていた。国内でも環境汚染に伴う水俣病などの公害が社会問題化していたほか、障害のある赤ちゃんが生まれた「サリドマイド」の薬害を巡る裁判も行われていた。

自分も何か影響を受けたのではないかという思いは、なかなか消えなかった。「五体満足に産んでやれなかった」と自責の念に駆られ、偏見を恐れて1年以上、長女に右手に手袋をして隠した。

野辺さんの後悔とは、長女の右手がはっきりと分かる写真をアルバムに残せなかったことだ。障害を受け止めきれず「手術すれば治る。生まれたままの手は記録に残したくない」と考えていた。かわいく写った写真も、右手の部分ははさみで切って取り除いた。ふぞろいな形の写真が残った。

長女は1歳3カ月で手術を受けた。だが「手の形は治らなかった」。野辺さんは手袋を外す決心をする。「もう隠すのはやめよう。親がいつまでも5本指にこだわっていては駄目なんだ」

悩みを新聞に投書すると、思わぬ反響があった。多くの親が、わが子の手や足を隠して同じように悩んでいることを知った。75年、そうした親と「先天性四肢障害児父母の会」を発足させた。

先天異常の知識や考え方を学ぼうと、専門家を呼んで勉強会を開き、学会も傍聴した。最先端の医療の情報も積極的に見聞きした。原因は分からなかったが、誰もが障害のある赤ちゃんを産む可能性があることを知り、気が楽になった。

堂々と「うちのかわいい子よ」と言いながら育てられる世の中にしたい―。野辺さんは次第にそう感じるようになった。

79年、当時の会員で、自身が生まれつき左手指が欠損している志沢小夜子さんから「絵本で自分の子どもに障害を伝えたい」と提案された。

志沢さんと、作画した絵本作家の田畑精一さんの計3人で共同制作した。野辺さんは当初、さっちゃんが幼稚園できれいに鶴を折り、先生や友だちに褒められるという「頑張るけなげな女の子」の展開を考えた。だが、志沢さんとの議論の中で気付いたことがあった。

「障害があればできないことがある。それは悪いことではない。できなくたっていい」

こうして等身大のさっちゃんの物語が誕生した。障害は恥ずかしいことではなく、無理して健常者に追い付く必要もない。野辺さんは「『私は私』という自分を愛する気持ち、そして自己肯定感を持ってほしいと伝えたかった」と話す。

▽「時代は変わった」

絵本に込めたメッセージは、さっちゃんと似た境遇を持つ子どもたちに確実に伝わっているようだ。冒頭で紹介した競泳の西田選手も、絵本を読んで育った。

3月に行われた北京冬季パラリンピックに高校3年で初出場したノルディックスキー距離女子立位の岩本美歌(19)選手も、さっちゃんに自らを重ねた。

左手指がなく生まれた岩本選手は、髪を結う動作などを母親と練習し、今は日常生活に困らない。ただ「障害を怖がられることもあった」と振り返る。

東京大会を経て、パラリンピックへの関心はさらに高まっている。選手たちは、障害を隠すことなくテレビのインタビューに応じる。野辺さんは「時代は変わった」と目を細めた。「選手たちは自分の可能性や生き方の幅が広がり、見ている人にも、障害がより身近に感じられる」

全国各地に支部がある父母の会の会員は現在、約640家族。会員の子の中にはパラリンピック選手になる人もいる。西田選手もその1人だ。パラリンピック出場を目指し始めたのは高校生の頃。「仮に障害をハンディと言うならば、ハンディがあっても自分の最大限の能力を発揮させる場所」と語る。注目度が高かった東京大会は「勝手にすごく緊張した」と振り返る。今は2024年パリ大会に向け、トレーニングに励んでいる。

野辺さんは言う。「常に健常者と比較され、同じようにできないことに引け目を感じる社会は生きにくいですよね」。選手の活躍が、誰もが住みやすい豊かな世界につながると信じている。

▽ライバルに勝つ

岩本選手は北京大会で2種目に出場した。3月9日の種目、スプリント・フリーでは予選落ち。フィニッシュラインを超えると、せきを切ったように涙があふれた。レース後、報道陣の待つミックスゾーンで声を絞り出した。「初レースで直前まですごく緊張していた。泣かずに終わりたいと家族と話していたけど…。今まで頑張ってきたのですごく悔しい。この涙を次につなげたい」

言葉通り、12日の10キロフリーでは同じ先天性で左前腕に欠損がある22歳の米国選手に勝ち、最下位を免れた。「走りきるのが目標だったが、一人でも勝つことができてうれしい。(レースを)最後まで諦めずに頑張って良かったです」と明るい表情で話した。ライバルとの競い合いを、楽しんでいるように見えた。

4月、スキー距離が盛んな青森大に進学し、さらに実力を磨く。富山市の親元を離れ、1人暮らしだ。「アスリートとしてバランスの良い食事をとり、全てを強化につなげたい」と目を輝かせる。見据えるその先に、さらなる可能性が広がりますように―。始まったばかりの岩本選手の挑戦に、そう願わずにはいられなかった。