長年、演劇制作やプロデュースに携わってきた江口剛史さん。自分自身の会社であるシーエイティプロデュース(以降CATP)を立ち上げたのは2001年のこと。もちろんそれ以前から多くの作品の制作に携わり、関わった作品は数えきれないほど。会社を立ち上げた頃の思い出や演劇に対する想い、制作の原点などについて江口剛史さんに大いに語っていただいた。

――会社を立ち上げたのが2001年、この年で、すでに6作品もやっています。立ち上げたころの思い出は?

江口:いちばん最初にやったのは『Defiled -ディファイルド-』(※1)という作品です。これは非常に印象深くて。実はこれ、個人テロのお話。図書館に立てこもり刑事とネゴシエートしていくというものですけれども。2001年というのは、9.11の年なんですよ。ちょうど、僕が訳あってそのときアメリカにいまして。まさにテロがあった時間に飛行機に乗っていました。テロの影響でLA行くつもりが緊急着陸でバンクーバーに連れて行かれて……。それで結局足止めを食らってしまってLAには行けなかったけれども、そこで映像で9.11の状況を知ったんです。で、結局バンクーバーに5日間滞在させられて帰国したとき、“個人の力ってなんなんだろうか”って感じたんです。その後、日本でやった演目が『Defiled -ディファイルド-』。だから非常に思い出深かったですし、状況が混沌としていたときに、個人としてのあり方とかを問う作品がいきなり始まっちゃったというところが、思い出深いですね。さらにいえば、この作品ではラストシーンで、爆弾魔が爆発を実行してしまうんです。そのときに紙吹雪を降らせるかどうか、論議にもなったんです。9.11でビルが倒壊したとき、映像でみると、窓ガラスがまるで紙吹雪みたいだったじゃないですか。それが脳裏に焼き付いていたものですから。そんなことも話し合いながら作ったんです。

そして、その後に作った作品といえば『黄昏』(※2)が思い出深いでしょうか。演出が高瀬久男さん。亡くなってしまいましたけれど……。主演が八千草薫さんほか、豪華なメンバーに集まっていただけて。これはいずれやりたいなって思っていたものですから、ヘンリー・フォンダがやった役をぜひとも杉浦直樹さんにお願いしたかったんです。はじめてお会いしたときもとても背が高くて“俺がこんな年寄りの役をやるのか”って冗談も言っていらしたんですよね。本当にユーモアとウィットにあふれた方だった印象です。そのときにご一緒した八千草さんもとてもお美しい方で、忘れられないですね。『Defiled -ディファイルド-』はどちらかというとハードな芝居ですけれど、こちらは家族の、温かい感じ。うちの作品はそういった2つの流れがある感じなんですね。あとは強いて言えばミュージカル。とはいえ創成期ということではやはり『Defiled -ディファイルド-』と『黄昏』が、再演を何度かしていますし大切な流れをくんでスタートした軸の作品といっていいのではないでしょうか。

――HPで手がけた作品をチェックいたしましたが、確かに、その2作品だけは上演回数が突出していますね。

江口:やはり、いい戯曲なんですよね。高瀬さんとも同じ山形県の米沢出身で。だからぜひお願いしますということで、粘り強く演出していただけたなと思います。

――そのほかでは、個人的には『天国の本屋』が印象深いです。

江口:これはね、僕の企画ではないんです。その当時もうひとりのプロデューサーの神戸さんが作っていまして。今は彼は別のところで作っていますが。創成期としては神戸さんとプロデューサーとして二人でスタートしたのは事実ですね。

――また、ミュージカルもやっていますが、そこに対する思い入れなどは?

江口:僕は今年で64歳になるんですが。高校生時代に観た映画の『ザッツ・エンターテインメント』(※3)が印象に残っている関係で。あそこでやはりジーン・ケリーとかジュディ・ガーランドとか素晴らしい大スターたちの映画を一気に観るチャンスがあって。これが大きな手本でもあった。実はブロードウェイというよりもハリウッドミュージカルのほうが僕にとっては先なんです。それと僕の子供時代といえば『アイ・ラブ・ルーシー』(※4)。ルシル・ボールのコメディをリアルタイムで観ていた世代なので、コメディも割と好きです。ハードな話もありますけれど、楽しい作品も、というのが僕自身を構成する要素でもあります。

その中で手掛けたミュージカルで異色なのは『The Last 5 Years』(※5)でしょうか。でもその中の楽曲は力強いナンバーもありますし、山本耕史さんの歌声がすごかったですね。そういう点では大切な作品だったかも。

――これも構成がおもしろいですね。

江口:男性は出会いから5年間、女性は別れから出会いにさかのぼっていく5年間を、クロスする作品です。はじめに結末を観るという点では非常に斬新でしたし、やはり楽曲が非常によかったから、再演される価値があるのだと思います。

――最近の作品では、『Take me out』(※6)についてはいかがでしょうか。

江口:2003年だったかな、トニー賞を獲ったあとでもなかなか日本では上演されなかったんです、非常に難しい題材でしたから……。僕はここで藤田俊太郎さんと、小川絵梨子さんとご縁があったのが非常に大きい。翻訳を小川さん、演出を藤田さんにお願いしたところ、この戯曲に対する作業をいろいろしていただいて、非常に大きな作品にしていただけた。これはうちにとっても財産です。野球チームのロッカールームの話というものですがとても細かく、藤田さんが演出してくださったんです。

――演出も緻密でしたし、野球チームの話なのに野球の試合がひとつも出てこない。

江口:やはり彼がうまかったのは、『Take Me out to the Ball Game』というミュージカルにもなっている曲を使って、エンタメとして仕上げているところでしょうね。

――まともにやったら暗かったかもしれませんね。

江口:やはりそういうところがね、動きがあって、試合シーンはないけれどもボールを捕るとか投げるとかちゃんと入れてきている。

――同じ2016年だと、『CRESSIDA/クレシダ』(※7)『幽霊』(※8)はいかがでしょうか。

江口:『CRESSIDA/クレシダ』は……平幹二朗さんの最後の作品になってしまいましたが。これはショックで、本当にあの戯曲を手にしたときに“これができるのは平さんしかいない”と何度もお願いして、ご快諾いただけて。で、演出には森新太郎さんという最強のお二人が揃った。これはシェイクスピアが身体に染み付いているような人、すなわち平さんのような、シェイクスピアのセリフが腹の中からそのまま出てくるような人でなくてはと思ったんです。だから、この舞台がラストだと思うと本当に悔しくて……千秋楽でも“もう一回やりたいね”って約束したところだったんです。だから、たまにあのシーンを思い出すと震えるような平さんの演技、セリフが出てくるし、浅利陽介くんに芝居の中で厳しく指導するシーンの姿が浮かぶんです。本当におもしろかったですね。それから、『幽霊』は、僕はこういう戯曲がはじめてだったので。鵜山仁さんとともに挑戦的な企画としてやらせていただきました。鵜山さんのような戯曲の読み方は初めての経験でした。それが縁にもなりましたし、『黄昏』を鵜山さんとともに作り直すきっかけになったのは確かです。

――あとは、印象に残っているのはたった二人しか出ない『6週間のダンスレッスン』(※9)。草笛光子さんと今村ねずみさんが出ていましたよね。二人のコンビネーションが良かったなと。

江口:これは偶然見つけたといってもよくて。『Defiled -ディファイルド-』をやるにあたって、2001年、LAにまた行ったんですね。それは『Defiled -ディファイルド-』をやった劇場を見に行こう、探しに行こうということでゲフィンプレイハウスというところに行って、そこにポスターが貼ってあったんですよ、『6週間~』の。これはなんだろう、と聞いたら2人芝居だということがわかって。興味がわいたので企画を立ち上げたのが最初ですね。で、帰ってからゲフィンと交渉しました。配役ももちろん、ポスターのイメージに近い草笛さんでオファー。草笛さん以外に誰がやる?としか考えてなかった。結局、初演以来200回にわたって草笛さんはずっと出ていただいていますからね。すごくうれしかったですし、今村ねずみさんから始まって、歴代の二人芝居の相棒には名俳優たちが揃ってくれました。最後は松岡昌宏さん。そういう点では、200回もやれたというのは草笛さんの力でもあるし、すごさですよね。お美しかった!

――草笛さんといえば、たった一人で出てくる『私はシャーリー・ヴァレンタイン』(※10)もありましたね。

江口:あれもすごかったですよね。CATPを立ち上げるよりはるかに前、まだ僕が制作助手の頃ですけれど手伝わせていただきました。約2時間以上、一人で演じられるのはやはり草笛さんだな、と。

――ある程度年齢を重ねていながら、踊れるセンスがないと『6週間のダンスレッスン』は成立しないですから。草笛さん以外に誰がいる、と言わんばかり!

江口:本当に「意中の人」でしたね。

――それでは、全体的な話に入りますけれど。ご自身の中でおもしろそう、とインスピレーションを感じる瞬間とかはどうなんでしょう?

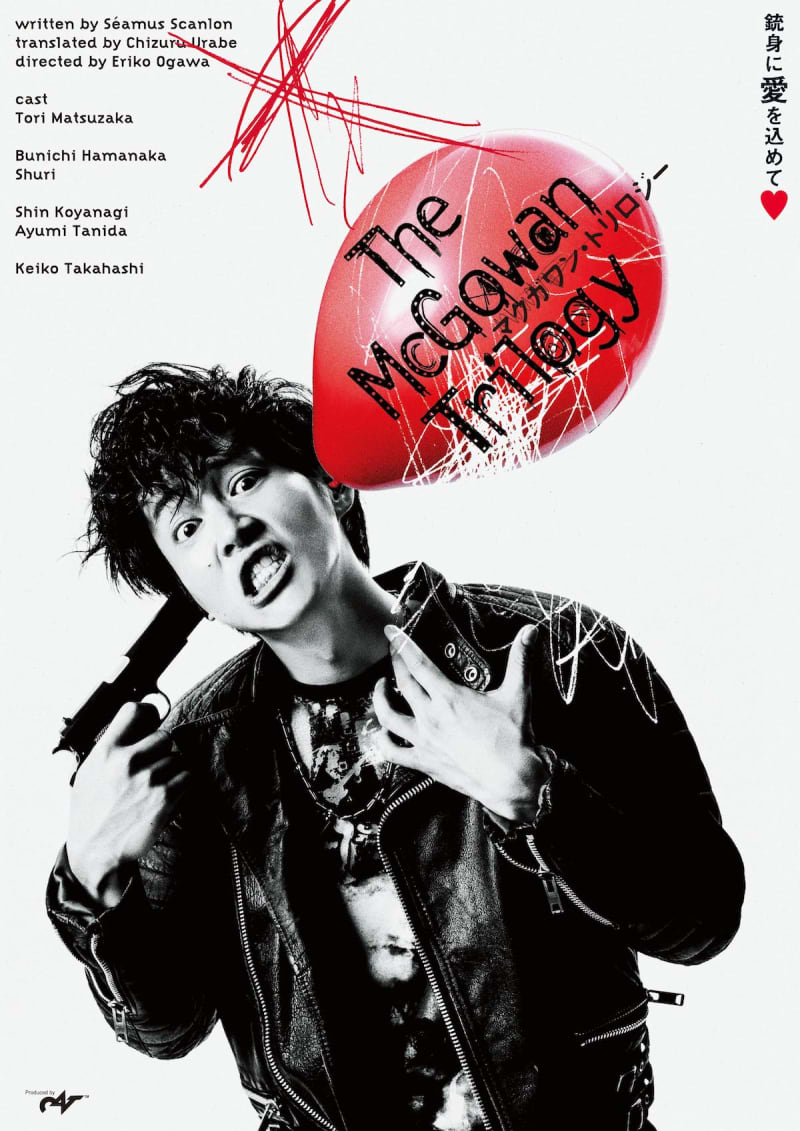

江口:これは、無責任なように聞こえちゃうんですけれど(笑)。松坂桃李さん主演でやった『マクガワン・トリロジー』(※11)という作品があるんですね。世田谷パブリックシアターで上演したんですけれど。これもNYの台本屋さんで見つけたもので、いわば「ジャケ買い」なんです。ピストル持った男が写っているという、ただただかっこよかったんで、やるやらないに関係なく買っちゃった(笑)。しかも訳してみたらアイルランドを背景にした、胸を打つ作品でこれは運があったんだなと思います。ちなみに、6月上演予定の『テーバスランド』(※12)も、たまたま時間があったときに、たまたま東急文化村内の書店で見つけた戯曲なんです。しかも内容がよかったんで一気読み。そうした出会い、一気に読めるものは上演したいなって思いますね。何回か読んでも止まってしまう台本はやはり手が伸びないです。唯一異なるのは『今は亡きヘンリー・モス』(※13)。これは、もうだいぶ前から権利が取れていたんですけれども、いろいろな方に訳してもらってもピンと来なかった。たまたま僕がNYに行ったとき、まだアクターズ・スタジオにいらっしゃった小川絵梨子さんに翻訳をお願いしてみたら、これがめちゃくちゃおもしろくて一気にやりたくなったんです。そこで小川絵梨子さんにすぐ連絡して演出をお願いして。さらに伊礼彼方さんとか、中嶋しゅうさんに出ていただけた舞台になりました。ホンとの出会いって心がワサワサするような、運というか。まさにそんなところなのかなって思います。ずっとお願いしていても、めぐり合わせが悪く権利が取れないなんてケースもありますしね。『フロスト/ニクソン』(※14)もずっとやりたかった作品で、最初はやっぱり難航したんですが、ポンと僕のところに降りて来たし。『ヒストリーボーイズ』(※15)もね。他社さんがもともとやる予定だったのが何故か当社にまわってきて。そこで僕がサッと手を上げたら権利が取れた。だから、やりたいとラブコールを送り続けるのも大事なのかもしれません。さらにいえば、初期のころは予算もなかったですから。やはり二人芝居とか、四人とか、少人数を探していたのは事実です。『6週間のダンスレッスン』や『Defiled -ディファイルド-』のような。

――出会いですよね。あとは、コロナになって以降、VRのシリーズも生まれましたね。最初は『Defiled -ディファイルド-』。

江口:これは、やはりコロナという大きな……未だに続いている緊張感は、演劇界にとっては非常にナーバスなこと。感染者が1人でも出たらステージを止めないといけないですし。厳しいハードルの中でやらせていただいているところ。その中で新たなメディアとして出会ったのがVRでしたね。アルファコードさんという会社と出会えて。初めて体験したときはいい意味でショックでした。ゴーグルをかけて360度観られるというのがね。それもリアルで。なおかつ自身が追いかけたいところを観られる。で、なぜ『Defiled -ディファイルド-』だったのかというと、冗談のようになってしまうけれども爆弾を持っている犯人と、刑事が2m以上のディスタンスを取らなきゃいけなかったんです。それでやるならVRだろうというのがはじまり。とはいえ演出の鈴木勝秀さんからの提案としてあまり動かない「朗読劇」でやってみたらどうか、ということで第一弾の『Defiled -ディファイルド-』は動かない形になりました。はじめてでしたからね。でもここに多くの役者さんたちが出ていただけて本当に感謝しています。VRは他社さんも多くやっていますけれども、まだまだ発展途上な段階ですし。最終的に『僕はまだ死んでない』をやったときにもウォーリー木下さんは「自分がセンターにいて、360度のVRのカメラに映るように役者を周りに立たせた状態で演出してみた」と話していました。ウォーリーさんのそうした企画、原案も素晴らしいなと思いましたし、VRというものを熟知していらっしゃる部分もあって。ステージのセンター、舞台のツラ、客席後方と三箇所カメラがあったんですよね。お客様がご自身で視点を選べるように。ほかでは編集された映像を見る場合が多くて、お客様が観たい瞬間を見られないこともあるんですけれど、このやり方なら自分の観たいところを選べるし、VRならでは、だなと思いました。演劇から離れてしまいますが、不動産関係、マンションを購入する際にもVRって使われているらしくて。たしかに、自分がそこにいなくても疑似体験ができるしこれはうまいな、と。どんどん日進月歩していると感じます。とはいえそういう一般的に普及したものであっても、芝居を通してやるメディアとしてはVRは優れているなと思っています。そこのリアルさというか、時間を止めない中でやっていくので緊張感をお客様とも共有できるのではないかと。

――VRではカメラをちょこちょこ変えられるので、没入できますよね。カメラを切り替えているうちに作品の内容も多元的に感じることができるなと。

江口:今度やるとしたらミュージカルなど音楽を使うものもやって可能性を引き出したい。ちなみにこの前はライブ配信でしたから、編集をしていなかったんですが、収録をして後日配信の場合には編集して、別のおもしろい仕掛けもやるかもしれませんね。

――VRは21世紀ならではの技術であり、新しいお芝居の見方になるかもしれませんね。ちなみに、かなり前の話になるんですがNHKで宝塚歌劇団のステージを放映していたとき、ご縁があって中継車に入ったことがありまして。カメラが7つもあったんです。スイッチングする人が台本を熟読して、しかも何度も観劇していらしていて完璧に熟知した状態でやっていたので、みんなが観たいと思われる場所にパッとカメラが入れかわったり。上手いなと思いました。

江口:相当な技術ですよね。うちでも『ビリーバー』(※16)、勝村政信さんと川平慈英さんと風間俊介さん、草刈民代さんに出ていただいた作品があったんですが。NHKさんに放送していただいたとき、やはりスイッチングが素晴らしかったですね。もう3回くらい再放送していただいています。劇場では観られない表情が観られた、と好評でした。これはNHKの、編集される方の力が大きい。『CRESSIDA/クレシダ』のときも非常に考えられたもので。リハーサルもちゃんと観ていただいてから素晴らしい編集をしていただけましたね。いま、コロナが原因で地方公演などがどんどん潰れているんですよ。だから配信とか、こういうものは、地方の方にもライブを観ていただく機会が増えるぶん、重要になっていくでしょうし、劇場が持つリアル感も大切にしていきたいですよね。

――配信であれば、海外の人も観られますしね。それこそ小さい劇場でどういう芝居をやっているのかとかは、海外の人が知る機会が少ないですから……。

江口:たまたま去年なんですけれども、『グローリー・デイズ』(※17)というミュージカルをやったんです。これは作家がNYの方で、その人に許可を得て配信しまして。そういうことってどんどん起きてくると思いますね。希望を言えば『僕はまだ死んでない』も字幕をつけて、海外に持っていきたい。これは日本特有の話でもなくて、普遍的な話ですから。特にコロナで今、面会も許されない場合もあるじゃないですか。そういう点ではいかに向き合うことが大切かということを訴えているので。そういう点でも海外でやるべきだと思っています。

――VRであれば、いろいろな目線のカメラがあるとおもしろいかもしれませんね。

江口:VRって、役者さんは一切力を抜くことができないんです。なぜならどこでも観られちゃいますからね(笑)。目線がどこでも観られるのはおもしろいし、背中の演技も観られますよね。とはいえ、VRはコロナ禍で生き抜く方法の一つじゃないかなとも思うんです。うちみたいな小さな会社にとってはなおさら。

――それでは、今後の作品のお話へ。『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』(※18)はアンドリュー・ロイド=ウェバーとティム・ライスが初めてタッグを組んだ作品ですよね。

江口:15年前、ロンドンで観たときすごくおもしろかった。上気しながら劇場を出たのを覚えていますよ。そこからずっとやりたくてウズウズしてたものですから、なんとか権利を取れないか四苦八苦しました。感動したのはロンドンのリアリー・ユースフル・グループの本社に行ったときでしょうか。「ここか!」ってね(笑)。それはもう、一生忘れられない出来事ですよ。『ジョセフ~』はもちろん、『オペラ座の怪人』も『エビータ』もあってね。それが残念ながら2020年の4月、せっかく日生劇場で初日目前まで創り上げたものを、あの1回目の緊急事態宣言で取りやめなければならなかったのは断腸の思いでしたし……。幸い、2年が経った今、できるのは幸せなこと。でも2年も経てば落ち着いているだろうと思ったのに、未だに脅威が続いていますからね。とにかく幕を開けられるよう、カンパニー一同で感染対策、それからできる可能性のすべてを使って臨んでいますので。初日は必ず開くと信じています。

――今年はオペラやバレエなど、大勢のキャストを必要とする舞台は軒並み中止になっています……。

江口:マスクをつけた稽古って役者さんは本当にたいへんだと思います。息苦しいまま歌わないといけないし踊らないといけないし……。さらにPCR検査を受けていただいたり、換気のためにこまめに休憩をとったり。今までの舞台より3倍は労力がいるんですね。そんな中でみなさん懸命に取り組んでくださっています。とくに、この物語はジョセフが復活というか、厳しい境遇から立ち直っていく、人を許していくという話なので。まさにいま、コロナでみんなが苦しい中で一つの希望を持つということがいかに大切かというのを伝えられる作品。今送るべきメッセージは明確になったなと思います。

――無事に開くことを願っています。それでは、最後にメッセージを。

江口:そうですね。とにかく、いろんな制作会社、劇団、劇場含めて2020年からはじまったコロナに正面向かって動いています。私どもも小さい会社ながら感染症対策を徹底し、また劇場でもしかり。その中で踏ん張ってやっていますので。ぜひ劇場へお越しください。この閉塞感のある毎日ですが、しばしの時間、希望を持っていただけるよう、そんなものをこれからも作っていきますので。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。今年はこれから『フォーエヴァー プラッド』(※19)『黄昏』もあります。特に『黄昏』は老いた夫婦に若い夫婦が往くという、そんなことも今思うと尊いものだなというのを伝えられる作品です。そのほかにミュージカル『EDGES-エッジズ-2022』(※20)、『テーバスランド』秋には『裸足で散歩』(※21)と作品が続きます。どうぞよろしくお願いいたします。

――ありがとうございました。公演を楽しみにしています。

『Defiled -ディファイルド-』(※1)立てこもり犯と刑事の攻防をスリリングに描いたリー・カルチェイムの戯曲。

『黄昏』(※2)原題は「On Golden Pond」。1978年にブロードウェイで初演されたアーネスト・トンプソンの同名戯曲。1981年、映画化。湖畔の別荘を舞台に、人生の黄昏を迎えた老夫婦とその娘、彼女の結婚相手とその連れ子の心の交流を描く。映画化はジェーン・フォンダが父親のために戯曲の映画化権を取得したと言われている。

『ザッツ・エンターテインメント』(※3)アメリカ映画、Part3まで製作。ミュージカルの殿堂MGMの黄金の歴史を、MGMが誇る傑作ミュージカル映画のハイライト・シーンで綴った豪華絢爛なエンターテインメント映画。フレッド・アステア、ジーン・ケリーら錚々たる顔ぶれのスターたちが次々登場する。

『アイ・ラブ・ルーシー』(※4)アメリカで1951年から1957年にわたって放送されたルシル・ボール、デジ・アーナーズ、ヴィヴィアン・ヴァンス、ウィリアム・フローレイが出演するシチュエーション・コメディのテレビドラマ。

『The Last 5 Years』(※5)ジェイソン・ロバート・ブラウンの実体験に着想を得て作られた作品、2001年シカゴで初演。駆け出しの女優と新進気鋭の作家が恋に落ち、別れるまでの5年間を描いている。ジェイソン・ロバート・ブラウンが作詞・作曲・脚本を手掛けている。

『Take me out』(※6)リチャード・グリーンバーグによるコメディ、2003年ブロードウェイにて初演。メジャーリーガーの選手たちの関係を捉えつつ、人種問題やLGBTなどの社会的マイノリティも描いている。

『CRESSIDA/クレシダ』(※7)イギリスの劇作家ニコラス・ライトの戯曲。1630年代頃のロンドンのグローブ座を背景に、男性だけが舞台に立っていた当時の演劇界の裏側、人間模様を描いた会話劇。

『幽霊』(※8)イプセンの戯曲、1881年発表。前作の『人形の家』が結婚と家庭を破壊するとの批判を浴び、それに応えて偽りの結婚生活を続ければ、いかなる結果が起こるかを描いた作品。

『6週間のダンスレッスン』(※9)原作はリチャード・アルフィエリ、2001年初演。68歳の未亡人と45歳のダンスインストラクターの孤独な二人の心の交流を描いた二人芝居。

『私はシャーリー・ヴァレンタイン』(※10)1986年に発表された戯曲、89年にルイス・ギルバート監督・ウィリー・ラッセル脚本で映画化。40歳を過ぎて、もう一度自分の人生を見つめ直す一人の女性の姿をコメディ・タッチで描くドラマ。

『マクガワン・トリロジー』(※11)シェーマス・スキャンロン原作。2014年のニューヨークのアイルランド演劇祭で上演され、複数の賞を受賞。IRA(アイルランド共和軍)の中で暴力に染まる男を中心とした3年の歳月を3つのパートで描くコメディタッチの悲劇。

『テーバスランド』(※12)劇作家 セルヒオ・ブランコによる二人芝居。劇作家Sは、観客に演劇作品「テーバスランド」を企画し、制作した経緯を回想しながら語る。現代のオイディプスを求めていた劇作家Sは、父親殺しの罪で終身刑に処されていたマルティンという受刑者と出会い、マルティンと交流を重ねる。劇作家Sは彼のストーリーを上演するために俳優フェデリコを起用、作品を組み立てていく、という物語。

『今は亡きヘンリー・モス』(※13)映画『パリ、テキサス』の脚本家で知られるサム・シェパードが手掛ける家族や兄弟をテーマに据えた愛憎劇。

『フロスト/ニクソン』(※14)1977年に放送されたイギリスの司会者デービッド・フロストによるニクソン元大統領のインタビュー番組を描いた作品。脚本のピーター・モーガンが手掛けた舞台、ロン・ハワードが映画化。

『ヒストリーボーイズ』(※15)アラン・ベネット原作、ローレンス・オリヴィエ賞受賞、トニー賞作品賞を含む最多6部門受賞。2006年映画化。名門大学を目指す高校生8人が個性的な教師たちに学びながら成長していく姿を描いた青春コメディ・ドラマ。

『ビリーバー』(※16)『Defiled -ディファイルド-』のリー・カルチェイム作。サンタの存在を信じ続けている天文学者がサンタの存在を信じることの大切さを息子に語り、彼のとった行動が波紋を広げる。

『グローリー・デイズ』(※17)作詞・作曲はニック・ブレイマイヤー、台本はジェイムズ・ガーディナー、2008年初演。高校時代に同じフットボールチームに所属していた仲の良い4人が、再会し話す中で、お互いに隔たりができたことを実感、輝いていた日々に思いを馳せる。

『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』(※18)『キャッツ』『オペラ座の怪人』などで知られるアンドリュー・ロイド=ウェバーの処女作。これでティム・ライスと初めてタッグを組んだ。旧約聖書「創世記」のジョセフの物語をベースにした作品。

『フォーエヴァー・プラッド』(※19)スチュアート・ロス脚本によるオフ・ブロードウェイのミュージカルコメディ、1990年初演。高校の同級生4人のハーモニーグループが、ショーの会場にいく途中で事故死、彼らが一晩だけ地上に戻り、ショーを実現するために奮闘する物語。

『EDGES-エッジズ-2022』(※20)映画『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』などの名楽曲を生んだコンビ、パセック&ポールの処女作。1つのテーマを1曲1話完結のオムニバス形式でつづる“ソングサイクル・ミュージカル”の形式をとっている。

『裸足で散歩』(※21) 原作はニール・サイモン。1967年にロバート・レッドフォードとジェーン・フォンダ主演で映画化。

<シーエイティプロデュース今後の公演予定>

ミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』

日程・会場:

東京:2022年4月7日〜4月29日 日生劇場

愛知:2022年5月5日〜5月7日 刈谷市文化センター アイリス 大ホール

大阪:2022年5月12日〜5月16日 オリックス劇場

ミュージカル『EDGES-エッジズ-2022』

日程・会場:

東京:2022年4月27日〜5月5日 有楽町よみうりホール

大阪:2022年5月8日〜5月9日 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

オフ・ブロードウェイ・ミュージカル『Forever Plaid フォーエヴァー プラッド』

日程・会場:

東京:2022年5月14日〜5月31日 よみうり大手町ホール

神奈川:2022年6月2日 やまと芸術文化ホール メインホール

宮城:2022年6月5日 名取市文化会館 大ホール

山形:2022年6月7日 やまぎん県民ホール 大ホール

大阪:2022年6月11日〜6月13日 サンケイホールブリーゼ

広島:2022年6月16日 広島JMSアステールプラザ 大ホール

久留米:2022年6月18日〜6月19日 久留米シティプラザ ザ・グランドホール

金沢:2022年6月23日 金沢・本多の森ホール

愛知:2022年6月25日〜6月26日 刈谷市文化センター アイリス 大ホール

東京凱旋公演:2022年6月30日 有楽町よみうりホール

『黄昏』

日程・会場:

東京:プレビュー公演 2022年6月4日 江東区文化センター ホール

大阪:2022年6月8日〜6月9日 枚方市総合文化芸術センター 関西医大 小ホール

兵庫:2022年6月11日〜6月12日 兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール

金沢:2022年6月14日〜6月15日 北國新聞赤羽ホール

愛知:2022年6月18日〜6月19日 穂の国とよはし芸術劇場PLAT 主ホール

東京:2022年6月21日〜6月26日 紀伊國屋ホール

長野:2022年7月9日 長野市芸術館 メインホール

『テーバスランド』 日程・会場:神奈川 2022年6月17日〜7月3日 KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ

『裸足で散歩』 2022年 秋

[配信情報]

VR演劇『僕はまだ死んでない』配信中〜4月30日

舞台『僕はまだ死んでない』配信中〜4月30日

シーエイティプロデュース公式HP:https://www.stagegate.jp

取材・文:高浩美

構成協力:佐藤たかし

画像提供&クレジット:Copyright © CAT PRODUCE CO.,LTD.

The post インタビュー CATプロデュース 代表取締役・プロデューサー 江口剛史 「ハードな話もありますけれど、楽しい作品も、というのが僕自身を構成する要素でもあります」 first appeared on シアターテイメントNEWS.