コロナ禍で面会できない入院中の父に40通の手紙を書き続けた。最後の1通はひつぎの中にそっと入れた。「おとうさん ありがとう」。長崎市内の40代女性にとって「優しく真面目だった父」は昨年10月、8カ月の入院の末、75歳で亡くなった。

「なかなか病院に行くと言わない我慢強い父が、よほどきつかったんだと思う」と女性は振り返る。昨年2月、呼吸器の不調を訴え、同市内の総合病院に入院した。新型コロナウイルス流行第3波の影響で一般病床は減っていた。入院から2週間で退院したが、回復したとは思えない状態。悪い予感は当たった。その夜、容体が急変し、救急搬送された。

毎日でも見舞いたかったが、感染対策で面会できない日々が続いた。携帯電話を操作できないほど容体が悪く、気管切開手術を受け、話すのは困難だった。

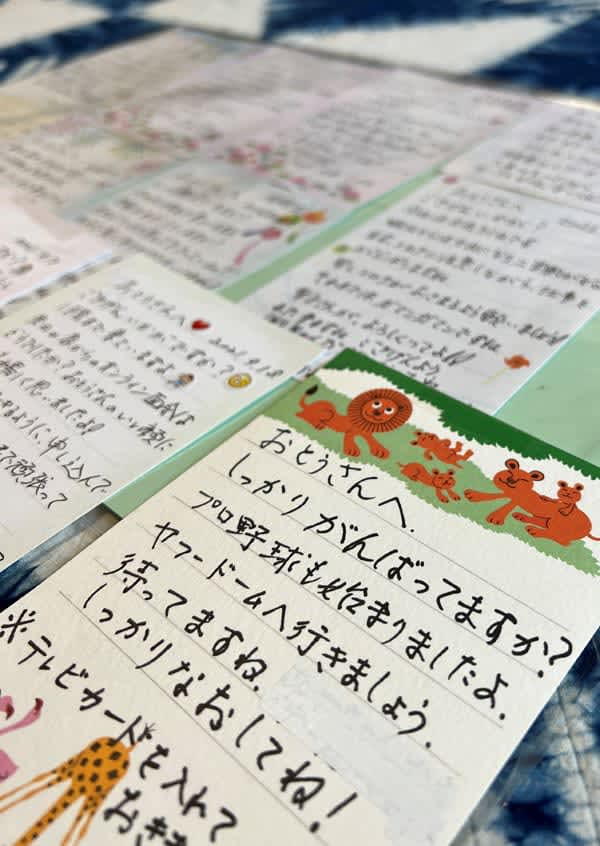

女性は母と妹と一緒に手紙を書くことにした。プロ野球観戦が好きで、各地の市民マラソンに出場してきたスポーツ好きの父。野球や五輪の話題などを盛り込んだ。毎回病院に出向き、スタッフに手渡した。

4月10日 「がんばっていますか? コロナで会えないので家でいっぱい いっぱい おとうさんのがんばりを応援していますよ 庭のバラが咲き始めました 早く元気になってくださいね」

5月22日 「今日も一階に3人で来ています コロナで会えませんので残念です 梅雨に入ってあじさいがきれいに咲いていますよ おとうさんの鉢に水やりしましたよ」

8月7日 「ごきげんいかが? 1階まで来てますよ! コロナが拡大して大変です オリンピックは見てますか? 楽しんでね! 明日は男子マラソンです 会えるようになったらいっぱいお話しましょう」(いずれも原文のまま)

8カ月間で面会ができた時期はほんのわずか。春に第4波、夏には第5波が起き、8、9月は一度も会えなかった。それまで週1回書いていた手紙を夏からは週2回に増やした。会えないもどかしさを抱きながらも、手紙で励まし続けた。

5月と7月に転院した。医師は家族に寄り添ってくれて、看護師は手紙を張るボードを枕元に作ってくれた。「コロナ禍で大変な中、本当に良くしてもらいありがたかった」と感謝している。ただ「元気にしているかな」「寂しくないかな」と病床の父を思うと、女性は仕事中でも涙が込み上げた。

9月に病院側がオンライン面会を用意してくれた。画面越しとはいえ、7カ月ぶりに自宅の様子を見た父親は本当にうれしそうで、笑顔を見せてくれた。

県内の新規感染者が減り、10月上旬に週1回のペースで面会が許可された。やっと会えるようになったのに、容体は悪化していた。中旬に2日続けて「危ない状態」と連絡が入り、短時間の面会が許された。「この8カ月、お父さんは何度も乗り越えてきた。また元気になってくれる」。そう信じて病室を後にした。だが、3日目の朝は危篤の知らせ。最期に間に合わなかった。

◆ ◆

半年近くたっても女性は「もっと看病したかった。もっと何かできたのではないか」「コロナさえなければ」と父の死をなかなか受け入れられずにいた。ただ、3月13日付の長崎新聞を読み「自分と同じような人がたくさんいるんだ」と少しだけ気持ちが楽になった。

長崎新聞の情報窓口「ナガサキポスト」のLINE(ライン)を使って呼びかけた「あなたにとってのコロナ禍2年」の記事は、最期に立ち会えなかったり、病床の母を見舞えなかったりした家族の思いを紹介していた。女性は記事を目にし、連絡をくれた。