北海道発信で企業のIT化支援やkintone導入のエキスパートとして活躍する斎藤さん。インタビュー第1回ではkintoneについて色々お話しいただきました。続いて中編では斎藤さんのお仕事内容や企業のIT化に向けての思いをお伺いしました。

斎藤さんがどんな思いで企業のIT化を進めていらっしゃるかや「DXってなんだろう??」そんな話題も出てきます。

関連記事はこちら(全3回)

北海道でkintone使ってシステム開発やってる2社がローカルDXを語ってみた ラジカルブリッジ 斎藤 栄さん【第1回】

北海道でkintone使ってシステム開発やってる2社がローカルDXを語ってみた ラジカルブリッジ 斎藤 栄さん【第2回】(この記事)

北海道でkintone使ってシステム開発やってる2社がローカルDXを語ってみた ラジカルブリッジ 斎藤 栄さん【第3回】ラジカルブリッジ 代表/斎藤栄システムデザイン工房 匠 斎藤栄(さいとう さかえ)

1971年生まれ、札幌出身。北海道大学 工学部 精密工学科卒業。大手通信会社や地元のIT企業を経て2012年4月15日に「ラジカルブリッジ」を創業。2014年にはサイボウズ公認kintoneエバンジェリストとして認定されkintone啓蒙活動家としても活躍。

2022年2月、kintone連携サービスの開発・販売に特化した合同会社ラジカルブリッジを設立すると共に、斎藤栄システムデザイン工房では、kintoneアプリの個別開発・カスタマイズに特化した活動を個人事業として続けている。

※以下、会社名・事業内容などは取材時点の情報で記載しています。

システムを開発するとは。対面開発って?

濱内:次の話題はシステム開発についてお伺いします。私もサラリーマン時に開発の会社にいました。斎藤さんもサラリーマンだったころ結構お堅いシステムの開発を行われていたかと思いますけど、ラジカルブリッジとしてのシステム開発は「対面開発」というのをやられていますよね。

斎藤:そうですね。サラリーマンの時から開発畑で独立して今10年目ですが、最初の頃は開発的なプログラミングを色々やっていました。まだその時はkintoneに出会っていませんでしたが、数年たってkintoneに出会い、プログラムをガシガシ書かなくてもアプリを非常に簡単に作ることができたりちょっと補ってあげるようなカスタマイズができたりするようになりました。

それほどプログラミング量が多くなく、kintoneプラスカスタマイズでよりいい仕掛けが早く作れます。いまではお客さんのkintoneの構築の中でプログラミングを多少はしている、という感じです。

濱内:その「素早く作れる」というところで、お客さんと画面見ながら「その場で作っちゃう」みたいなことができるわけですよね。

斎藤:そうですね。まずはkintone自体がドラッグアンドドロップでアプリが作れるのでその場ですぐ見てもらうことができます。よく普通のシステム開発の場合だと、まずは、多分要件みたいなのを伝えて、持ち帰って、見積もりして・・・って見積もり金額だけではなく「こういうシステムですね」みたいな青写真を書いて、じゃあこの金額ですよ、みたいなのを出して「いやなんかイメージ違うね」というのが、何回も何往復もあってから、ようやく「じゃあ、発注します」と(笑)。

濱内:はい。発注までが長い(笑)

斎藤:長い。発注までが長い。で、いざ作り始めましたっていったら、ゴリゴリプログラミング。しかも何人かでね、十何人もかけたりする場合もあります。そうして、成果物がお客さんに見えるのが半年後なるようなケースが結構あります。

まぁ昔からそうですし、未だにそういうのもあるでしょうけども、それで半年後に出てきたら「なんか思ってたのと違うぞ」というケースも出てきます。紙ベースでイメージの共有はしても、実際動くものを見みたらなにか違うとか。

また、半年の間に外的環境が変わってくる時代なので、もう半年前の設計がもう古いよねっていうことが起こりえなくもない。

濱内:時間かかってしまえば、環境の変化に合わせて業務フローが変わることもありますもんね。

ロカロウ素早くできるってことは、すごい大切なことなんだね!

斎藤:その中で、私が行っているkintoneの対面開発っていうのは、まさにお客様の目の前で一緒にkintoneの画面を見ながら、あーだこーだ言いながらアプリを作り込んでいきます。kintoneだと、一旦作り進んだあとに「なにかおかしいね」となってちょっと戻っても大した工数にならなりません。ビルドアンドスクラッチ、という感じで作り進め、お互いに納得がいく状態で完成度をあげて作っていくというサービスにしています。

濱内:その場で目に見ながら進められますし、立ち止まって戻ることになったとしても少し戻るだけで済みますね。

ロカロウ作り上げていく作業、見てみたいですね!

斎藤:これまでのやり方だと場合によっては、4か月前ぐらいの状態に戻るようなケースがあります。それは誰にとっても不幸なので、対面開発では最初からつまびらかにお見せしながら、お客さん自身も一緒に作る感覚でやっています。

丸投げになってしまうと自分事ではなくなってしまいます。お客さんが使うお客さんのためのシステムなのに、丸投げで中身がブラックボックスみたいな状態になっているということが、開発畑にいる頃からこの業界の課題と感じていました。それをkintoneというツールが出てきたことで、お互い不幸にならない方法で開発ができるようになったという感じです。対面開発っていうのもkintoneがあるから、kintoneが出てきたから、できるようになったっていう感じですね。

濱内:kintoneだから対面開発での提供の仕方ができるようになった、今の時代だからできるようになったっていうスタイルだと思います。

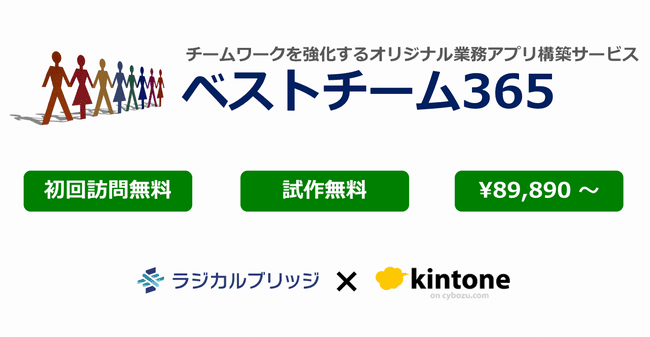

「対面開発あります」というだけではなくそれをパッケージ化して「ベストチーム365」というサービスとして、御社では提供されていますよね。

斎藤:はい、業務アプリ構築を見積もりなし、固定料金サービスとして行う訪問型のサービスを提供しています。一回3時間くらいでできる範囲でkintoneアプリが作れちゃう89,890円の「わくわくプラン」と、3回の訪問で作る「にこにこプラン」252,500円。

ただ、コロナ禍になってからは札幌市内のお客様でも訪問はせずに全てWebミーティングで対面開発していますので、最近は遠方のお客様との対面開発も増えていますね。

濱内:値付けが細かいですね(笑)

斎藤:「ワクワク」と「ニコニコ」を使いたかったから、そういう値付けにしたみたいな感じですかね。

濱内:私もシステム開発、kintoneもやっていますし、旧来型もどちらもまだ弊社やっていますけど、やっぱりお客さんってシステムの専門家ではないケースが多い、特にローカル企業さんでは専門の情報システム・・・「情シス」と言われる人がいないことが大半です。そういう会社さんにシステムの事、どういうシステムが欲しいですかとか、細かい仕様とかを伺っても、うまく伝えることはできないですよね。

斎藤:そうなんですよね。

濱内:こちらから提案をしますが、やはり最後で「画面が見えないと」「触ってみないと」わからないっていう方も多いです。そこでkintoneを使えば画面を見ながらすぐにその場で、「そこはこう…こういう使い方をしたい」など、ヒアリングしながら作ることができます。これが効率的でお互いにとっていいとすごく感じるし、ローカルの中小企業さんにすごくフィットする。kintoneはそういうプラットフォームなんじゃないかなって思ったりもちょっとします。

DXの前にまずはIT化

濱内:次に、ちょっと事例の話をしましょう。

今回北海道のローカルの話ということなので、是非北海道の企業にkintoneを導入した事例をお伺いできればなと思います。道内の導入事例ではどういうパターンが多いですか。例えば、元々Excelでやっていましたとか、あとはマイクロソフトのAccessで古くから作って使っていますとか。そもそもシステムじゃなくて紙でやっていますとか、パターンの傾向とかはありますか。

斎藤:全て当てはまりますが、最初の頃は、AccessではなくFileMakerからkintoneへの移行がまぁまぁありましたね。

濱内:あ、FileMaker・・・歴史あるデータベースのソフトですよね。

斎藤:あとは、勿論ExcelとかFAXとか。同じ会社内でも事業所が分かれていて、FAXでやり取りを行なっていた会社さんが、kintoneを使うことで、遠隔同士でも情報共有ができ、ペーパーレス化できたパターンもあります。

ロカロウFAXからの卒業というDX化!

濱内:そうですよね。弊社もまさしくFAXからkintoneパターンありました。

通信費の削減も当然ながら、ペーパーレスで紙の削減にもなります。あと、FAXは送る手間がそこまでではないにしろ、受け取る方も受け取って内容判断して担当者に渡すという動作が必要になる。さらには集まってきたものを集計しなければいけないですよね。FAXに書いてあることを確認して入力という2度手間3度手間になっている状態。

斎藤:まだまだそういう会社さん多いと思います。この会社さんはkintoneを導入したことで、かなりの高効率化が図れました。2度手間3度手間の入力もない状態になったのでミスが減り、集計もばっちり。

濱内:そうですね。システム化のメリットは、手間の削減とミスがなくなるという基本なところではありますけどすごく大きいですよね。

斎藤:ついつい「忙しくなると人を入れる」という会社さん多いと思いますが、いたずらに人を増やさずとも、システム化によって効率化なりミスを減らすことができます。こういう取り組みがより広がってくると、首都圏や本社に通勤や転勤しなくとも、十分対応できると思うんですよね。

ロカロウ地方でも首都圏でも、どこにいてもなんでもできる世の中になってきていますよね。地方の時代!

濱内:例えば拠点が増えていくと関わる人数も増えて、確率的にはミスが起こる可能性が増えていきます。そこをシステム化によってミスが起こるポイントをそもそもなくすことができる可能性があります。

人間誰しもミスって絶対してしまう。しようと思ってするもんじゃなくて、どうしてもそれはしてしまうのが人間ですよね。

斎藤:そうですね。

濱内:拠点が増えてくとなった時、1拠点1人担当を配置しなきゃならないと思われるポイントでシステムを入れることができれば、担当を増やさなくとも一括対対応できる仕組みが作れます。

拠点を広げたり事業所を増やしたりするのは、システム化が一番効いてくるパターンだなと常々思っていて、まさしくそのこと仰ってるんだなぁって思いました。

対面開発で業務フローの棚卸

濱内:次に、最近の問合せ傾向をお聞かせください。弊社は今までホームページ経由でのお問い合わせは無かったに等しかったのですが、2020年から急にWebからの問い合わせが増えました。特にkintoneを初めから指名されている相談が増えています。

ここまでkintoneはローカル企業・中小企業にいいよねという話をしてきましたけど「IT化というのを取り組まなければ」と考えた時にkintoneが丁度いいということが認識されてきたみたいです。

人から勧められてなどで何とかkintoneに辿り着いたまでは良いのですが、それを使って作ることはさすがにちょっとできない。そこで構築している会社を探しているというパターンがすごく多かった。

斎藤さんのところはどうですか? ここ最近IT化やDXって言葉がすごく飛び交っている世の中ですけど、「ちょっと変ってきたな」と感じたりしますか?

ロカロウ「IT化、DX化」とみんな言っているような気がすると、ちょっと焦ってくるよね

斎藤:まず、kintone自体の知名度が上がってきているので、必然的に使ってみたいなと思う人が世の中に増えてきた印象です。

例えば札幌なり、北海道であれば、「kintone 北海道」とか「kintone 札幌」で検索して、それでインセンブルさんとかラジカルブリッジのページに辿り着くパターンで問い合わせが増えていると思います。

濱内:サイボウズの札幌オフィスも2021年の4月にできて、案件がさらに増えてきたりするかもしれないですね。

IT化はもう待ったなしと考えています。競争が激しかったり変化が早い世の中になったりしている中で、アナログでやっていくのは限界です。

「もう切り詰めるものはありません」という時に、システム化・IT化に取り組み、効率化の恩恵を受けてほしいです。

もしくは効率化だけじゃなく、今までできなかった付加価値を他社より先んじて提供をできるような体制を築いた企業が今後残っていくのではないかとお客さんの様子からも感じます。

ロカロウIT化待ったなし!!でも、何をどうIT化するといいのかな??

濱内:斎藤さんもそうだと思いますが、結構経営層の方と話しますよね、我々。中小企業の方から相談を受けると・・・

斎藤:だいたい社長(笑)。相談は、単に効率化というだけではなくて、「あ、あんなことがあった」「こんなこともあった」などの改善点が対面開発を通じて色々浮かび上がってきます。

紙に要件をまとめようとするとハードルが高いですが、とにかくヒアリングしてその目の前でものが出来上がっていきつつ、更に記憶を思い出して、というようなスタイルになるのでこちらからも問いかけができます。

ここで業務の見直しや棚卸のようなことを行い、より無駄を削いでいく取り組みを平行して行えるのが対面開発の面白いところかなと思います。

濱内:なるほど。DXってデジタル・トランスフォーメーションなので、単にIT化して、既存の業務フローを機械に置き換えただけ、コンピューターに置き換えただけではトランスフォーメーションしてないんですよね。だから、既存の業務フローを組み替えることは勿論、ビジネスモデルの変革レベルまで行くと、胸を張ってDXって言えるのかな、と思います。

いきなりDXじゃなくてもいいと思います。まずはIT化。対面開発をしているとビジネスモデルの改良点までその場で気づけるっていうのは面白い話ですね。

斎藤:最近DXって言葉がバズワードのようになっていますけど、だいたい社長さんってそういう言葉を聞いてしまって「うちもDXだ」とかね、言いがちです。

流行り言葉が出るたびに社長がそういうものに敏感に反応して導入しようとしても、社員にその大切さが伝わらないですよね。そもそもIT化もあんまりできてないのに・・・

濱内:社長さんがアンテナを張っていろいろな情報を拾い社内に発信するのは無駄ではありませんが、きちんと何をどう変えたいか伝えられなければ「また、物珍しい事に食いついている。いつものアレだ」と従業員に思われてしまうだけのこともありますよね。

斎藤:「DX」というと「何歩先?」という話なので、まずはkintoneのようなライトなITツールから導入することから始めると良いと思うんです。

業務の見直しを含め、まずは、第一段階へ踏み出してみて、それによって人が介在してるところをオートメーション的にできないか、というのが考えやすくなってくると思うんです。

それも一気にではなくて部分的にどんどんやる。そういうかたちで近づいていかないと見えてこない部分もあると思います。いきなりイチローはイチローになったわけじゃなくて、というような。

濱内:なるほど。イチロー。

斎藤:一日一日トレーニングしてある時振り返るとイチローになっていた、そういうのがいい姿ではないでしょうか。

ロカロウ「IT化されるとガラッと変わってしまうのが不安」って思いそうだけど、IT化もコツコツとできるところから少しずつなんだね!

濱内:そうですね。いろんな分野のDXがあるなかで、今日は業務システム中心の話をしていますが、マーケティング分野やモノの物流などいろいろな分野のDXがあります。一口にDXといってもなかなか一言で言えない部分があって、その会社その企業さんの一番何をやらなきゃいけないのかが重要です。

そもそもDXって目的じゃないですからね。手段ですよね。

「目の前の業務改善」そこから始めないと難しいでしょう。まずはIT化の一歩目から始まり、社内にITを活用しているという文化が生まれてから。kintoneというぱっと見で使えるような結構フレンドリーなツールを利用するところから。

kintoneなら細かいマニュアルがなくても、見れば「これ入力していけばいいのだろう」とわかるアプリが作れます。ITアレルギーを感じている方がいるのもわかりますが、ITってすごく便利かつ、経営層やマネージャー層も活用できるデータが集まってきます。「データってすごく活用できるんだね」ということわかってもらう。そこからかなっていう気がしますね。

関連記事はこちら(全3回)

北海道でkintone使ってシステム開発やってる2社がローカルDXを語ってみた ラジカルブリッジ 斎藤 栄さん【第1回】

北海道でkintone使ってシステム開発やってる2社がローカルDXを語ってみた ラジカルブリッジ 斎藤 栄さん【第2回】(この記事)

北海道でkintone使ってシステム開発やってる2社がローカルDXを語ってみた ラジカルブリッジ 斎藤 栄さん【第3回】## 取材協力

ラジカルブリッジ 代表/斎藤栄システムデザイン工房 匠 斎藤栄さん

https://www.facebook.com/RadicalBridge