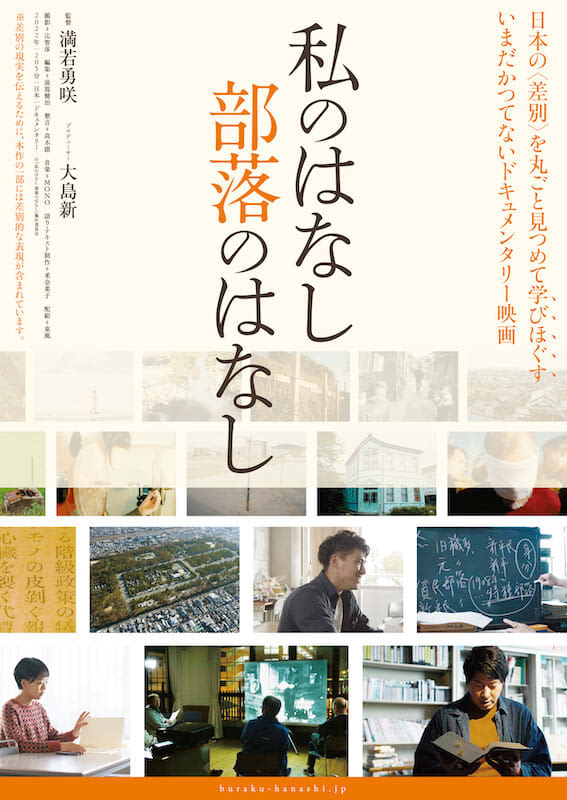

「全国水平社」創立100周年を迎えた今年2022年は、水平社の歴史や日本初の人権宣言ともいわれる「水平社宣言」がさまざまなメディアで取り上げられている。 「部落差別」の起源と変遷から、根強く残る差別の現状までを丸ごと描いた、いまだかつてないドキュメンタリー映画『私のはなし 部落のはなし』が5月21日(土)より東京 ユーロスペース、大阪 第七藝術劇場、シネマート心斎橋ほか全国の映画館で順次公開される。

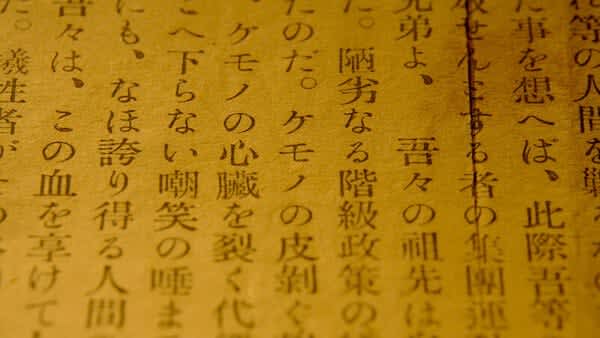

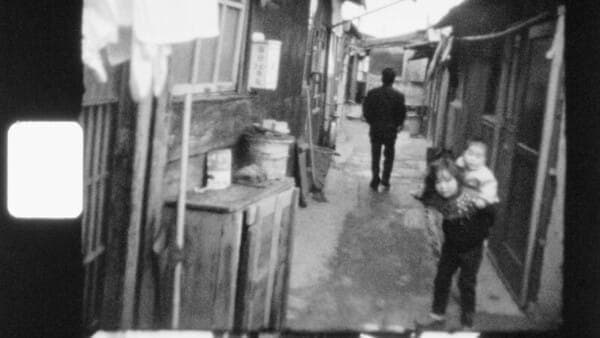

かつて日本には穢多・非人などと呼ばれる賤民が存在した。1871年(明治4年)の「解放令」によって賤民身分が廃止されて以降、かれらが集団的に住んでいた地域は「部落」と呼ばれるようになり、差別構造は残存した。 現在、法律や制度のうえで「部落」や「部落民」というものは存在しない。しかし、いまなお少なからぬ日本人が根強い差別意識を抱えている。なぜ、ありえないはずのものが、ありつづけるのか? この差別は、いかにしてはじまったのか? 本作は、その起源と変遷から近年の「鳥取ループ裁判」まで、堆積した差別の歴史と複雑に絡み合ったコンテクストを多彩なアプローチでときほぐし、見えづらい差別の構造を鮮やかに描きだす。

監督は、屠場(とじょう)とそこで働く人々を写した『にくのひと』(2007年)が各地で上映され好評を博すも、劇場公開を断念せざるをえなかった経験を持つ満若勇咲。あれから十数年、プロデューサーに『なぜ君は総理大臣になれないのか』『香川1区』の大島新、音楽に世界を舞台に活動をつづけるMONOを迎え、文字通り〈空前絶後〉のドキュメンタリー映画をつくりあげた。

その『私のはなし 部落のはなし』の公開に先立ち、予告編が解禁。満若勇咲監督が大ファンだという4人組インストゥルメンタルロックバンド“MONO”が本作のために書き下ろした音楽を、予告編でもふんだんに使用している。

また、極めてセンシティブなテーマに現代的な方法でアプローチし、映画作品としてもたいへん魅力的に仕上がった本作に対して、「新しい地平を開く傑作」「驚くべき総合力の傑作」と大絶賛するコメントが各方面から届いている。

『私のはなし 部落のはなし』コメント

※50音順/敬称略

◉石戸諭(ノンフィクションライター)

多くの人がややこしいと思って、遠ざけてきた問題を文字通り直視した作品。 人々の語りから解きほぐすことで、公式にはないはずのものを、そして目に視えないものを確かに「そこ」に存在させた。

◉内田龍史(関西大学社会学部教授)

差別を「描く」とき、差別言動の場面だけが切り取られれば、差別の拡散になる。そうならないためにはじっくり丁寧に描く必要がある。だからこそこの作品は長い。そしてそれは、映画館で観る映画という手法だからこそできることでもある。 差別を「観る」ことは、それを追体験することでもある。観終えた後は頭も身体も大変に疲れ、モヤモヤが残る。そこに部落差別の現実がある。

◉角岡伸彦(フリーライター)

被差別部落は、なぜ残ったのか。中世から現代に至るまでの共同体の歴史をたどりつつ、さまざまな立場の人びとが、自分と部落を語った傑作ドキュメンタリー。

◉小林エリカ(作家、マンガ家)

たがいに分かり合えない、それでも分かりたい、という想いの結晶が、きっとこの映画なのだ。

◉齋藤直子(大阪教育大学 特任准教授)

差別、運動、生活の話を、泣いて、怒って、微笑んで、ときには大笑いして語る姿をみて、人間の深さ、複雑 さをうかがい知ることができます。 この映画を通じて、部落問題をめぐる当事者たちに出会ってほしいと思います。そして、新しい考え方を得たり、ほんのわずかでも行動を変るきっかけになったりしてほしいです。それは、私が調査を通じて経験したことと、似ていると思います。

◉鈴木智彦(フリーライター)

私が住む東京・練馬区にもかつて被差別部落があった。漫画家の白土三平はその体験から『カムイ伝』を誕生させた。私のテーマである暴力団も、被差別部落や貧困と密接な関係にある。なのに原稿で被差別部落問題に触れるのを躊躇してしまう。抗議も糾弾もされていないのに。私の中に部落差別が存在しているから恐れるのではないか。私は本当に差別をしていないのか。何度も考えさせられた。

◉瀬尾夏美(アーティスト / フィールドワーカー)

いま、それぞれの立場に置かれた人間たちの「部落」をめぐる朴訥な語りと、過去の資料を読み直そうとする 眼差しに支えられたひとつの映画によって、学びの機会がやわらかく開かれている。 わからないからと避けてきたその扉を開くと、そこには、「私」に向けられた問いが待っている。ともに、学び始めませんか。すこしでもマシな未来のために。

◉武田砂鉄(ライター)

具体性がないまま膨らみ、実態を確認せずに強い拒否反応だけが生まれる。それは、今、この社会のあちこちで起きていることではないか。歴史を知ると、強烈な問いが現在の自分に向けられる。

◉ダースレイダー(ラッパー)

複雑だと思われがちな部落問題の歴史を追っていくと、その道のりがまさに現在の自分の目の前に通じていることに気づく。眩しいほど青い空の真下で。

◉中島岳志(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授)

落問題は話題にしづらい。しかし、この映画に出て来る人たちは、みんなよく話す。明確な答えがあるわけではない。だからこそ、観る者は「はなし」に加わり、差別を乗り越える共同作業に誘引される。新しい地平を開く傑作だ。

◉プチ鹿島(時事芸人)

「寝た子を起こすな」という言葉。何も教えなければその事実を知ることはないのだから黙っておけという「解決策」のことだ。 しかしそうはならなかった。現在もあらゆる差別や偏見、ヘイトは何も知らないからこそ起きている。だからこの映画は「時事映画」でもある。

◉星野智幸(小説家)

この映画は「部落差別はこんなに悲惨だ」とか「差別はやめよう」と訴える作品ではない。差別される人、差別する人、自分は第三者だと思っている人に、ひたすら思うところを語ってもらうだけだ。だから、あらゆる立場の観客を拒まない。でも、見た後には、どんな告発のドキュメンタリーよりも、「部落差別ってマジしんどすぎる」と肌で実感するのではないか、と私は思う。

◉三浦哲哉(映画研究者)

タブーを撃つ、大胆な切り込み。いたずらに問題を再燃させないための細やかな配慮。優しさ。TED以上の情報提示力。構成の妙。画面に息づく、取材に応じてくれた方々へのまっすぐな尊敬と愛情。驚くべき総合力の傑作だ。 観客の理性、感情、判断力、すべてに訴えかけ、複雑に絡まりあった問題の核心に連れていってくれる。自分が何も知らなかったことがしみじみ分かった。

◉山崎亮(コミュニティデザイナー)

地域づくりのワークショップをしていると、たまに「部落のはなし」が出る。しかし、根掘り葉掘り聞き出していい雰囲気ではない。だから、気になるけど理解が進まない。 この映画はそれを「私のはなし」として聞き出してくれた。おかげで理解は進むが、同時に新たな問題意識も生まれる。

『私のはなし 部落のはなし』製作者メッセージ

◉大島新(プロデューサー)

ここ数年、私のもとに多くのドキュメンタリー映画の企画が持ち込まれ、「プロデューサーとして参加してほしい」という依頼があったが、「乗った」のは満若勇咲監督の『私のはなし 部落のはなし』のみである。勘が働いた、というしかない。この若者に、賭けてみたい。 出資を決め、企画が動き出してからおよそ2年後、3時間におよぶ編集の第1稿を観た時の驚きは忘れられない。やろうとしていることのスケールの大きさに圧倒された。期待を遥かに上回る意欲作が誕生しつ つあるという予感に、「おれの勘は正しかった!」と叫びたくなった。 この映画は、まことに饒舌である。そしてその饒舌さゆえに、単純な要約を許さない。だから観た人は、それぞれに受け止め、自らの思いを持ち帰って解釈をするしかない。私はプロデューサーとして、このとんでもない作品をきちんと世に届けなければと、身の引き締まる思いでいる。

◉満若勇咲(監督)

現在の部落差別は、その根深さとは裏腹にとても見えにくく分かりづらい。多くの人にとって部落問題は身近な社会問題ではない、というのが正直なところだろう。ぼくも映画制作という機会がなれば意識することはなかったように思う。 「部落問題」を題材にした映画作りは難航した。カメラには映らない。けれど確かにそこにあるものを、どのように映像で表現すればよいのだろうか? 悩んだ末に、ぼくは人々の「はなし」を紡ぐことで、意識の奥底にある「部落問題」の存在を感じさせることが出来るのではないかと考えた。そのために3時間25分という長さが必要だった。 部落問題を解決する道はまだ見つかっていない。撮影することは当事者の方々が差別を受けるリスクを伴う。そのような現実のなか、覚悟を持って今回の撮影に応じてくださった皆さんに心から感謝します。