琉球新報の副読紙「新報小中学生新聞・りゅうPON!」で、2020年4月から1年間にわたって展開した同名の連載が本になった。

舞台回し役の小学生こそ架空の存在だが、登場する沖縄戦体験者、解説・監修のベテラン記者はいずれも実在の人物。語りも史実に沿っている。巻頭の年表は1931年の「満州事変」から始まり、その「15年戦争」の最終局面として沖縄戦が位置づけられている。沖縄戦前年の「南洋群島の戦争」を「上」の始発章とする物語の構成と併せ、沖縄戦の背景が広い視野でとらえられている。

著者は今年で39歳。戦争体験は当然、ない。取材記者の立場でもない。大学で美術を学び、その特技を生かして図解、イラスト、グラフづくりなどを担当。記事の内容をビジュアルに立体化して見せ、理解を促す役割だ。

だが、沖縄戦の記憶を住民の視点で伝える継承ジャーナリズムは、沖縄の新聞の大きな柱だ。それは、取材部門に限らず、どの部署にあっても「新聞人」として、さらに大きく太くすることが求められているはずだ。著者は考えた。証言や解説を得意なマンガで描けば、小中学生にも伝わりやすいのではないか。

そんな著者自身が「上」の終章に登場する。首里生まれの高校生だったころにサーフィンにはまり、以後、糸満市米須のサーフポイントをしばしば訪れる。「魂魄の塔」の横を通るが、しばらくの間、文字の意味がわからなかった。ある日、塔の側で献花の花を束ねていたおばあさんに話しかけた。

その口から漏れたのは、子どものころに一帯は戦場と化し、崖から人々が海に飛び降り、自ら命を絶った惨劇だった。すぐ近くには、ひめゆり学徒たちが引率教師と共に手りゅう弾で亡くなった荒崎海岸もある。こうした過去に無関心だった自分の姿。

この章には架空の小学生はいない。自ら考えたことを素直に描いて、沖縄戦に想像力を及ぼす。過去の戦争を「自分ごと」として今に引き寄せる。記憶の継承にとって大切な心も示唆する。肩肘を張らず、しかし、気持ちを込めた戦記となった。

(藤原健・本紙客員編集委員)

なかもと・あやこ 1983年那覇市生まれ、琉球新報社編集局編成センターデザイン班主任。図解やグラフ、イラスト、広告など担当。小那覇安剛本紙編集委員が監修を務めた。

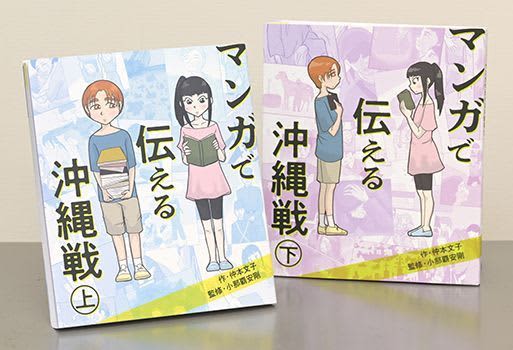

マンガで伝える沖縄戦 上・下セット 作・仲本文子 監修・小那覇安剛

上:136頁 下:135頁

B5判変形判

¥3,520(税込)琉球新報STOREで販売中