赤ちゃんが毎日飲むミルクに、猛毒のヒ素が混入していたら―。そんな恐ろしい出来事が高度経済成長期の日本で実際に起きた。「戦後最大の食品中毒」とされる森永ヒ素ミルク中毒事件だ。事件発生から67年がたった今年5月、被害者の女性(68)=大阪市=が、今もなお悪化する症状によって人間らしく生きる権利を奪われたとして、ミルクを製造した森永乳業に5500万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。なぜ長年の沈黙を破り、司法の場で責任を問うことを決断したのだろうか。「もしヒ素入りミルクを飲んでいなかったら、私にはどんな人生があったのだろう」。女性は重い口を開き、語り出した。(共同通信=助川尭史、八島研悟、須賀達也)

▽赤ちゃんに謎の「奇病」惨事をまねいた犯人

まず事件について振り返ってみたい。

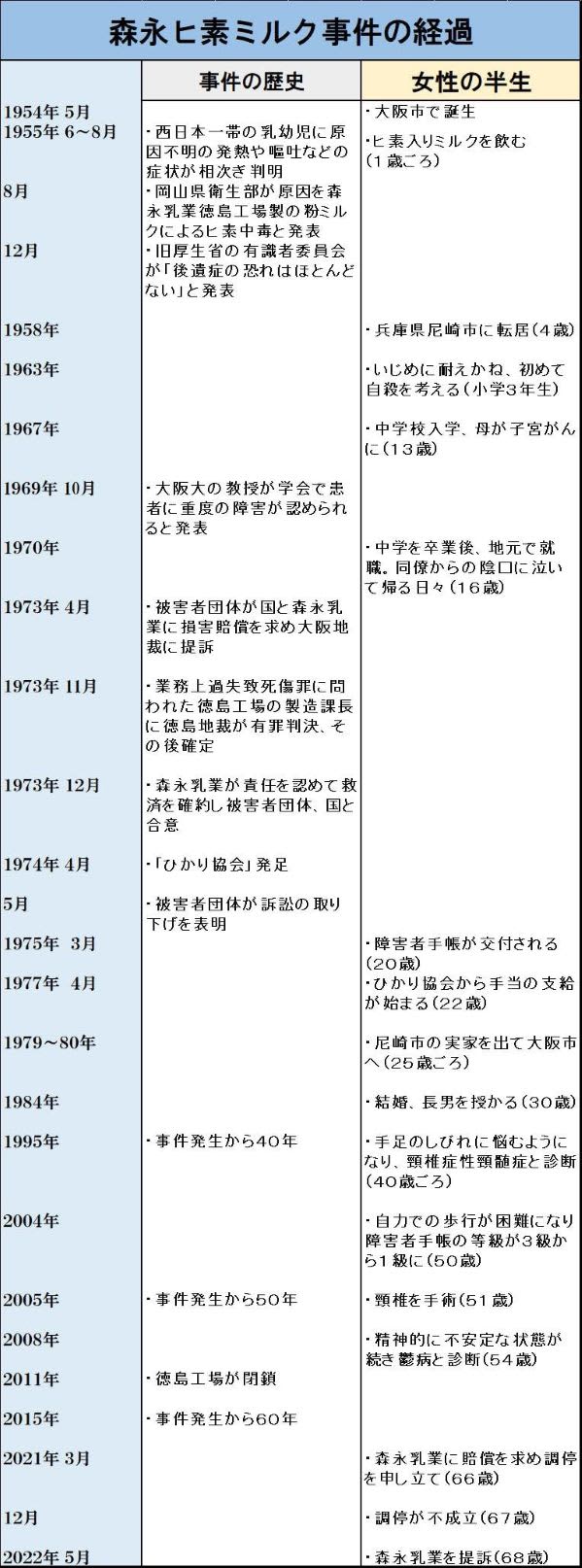

発端は1955年6月ごろ、西日本一帯の乳幼児に発熱や嘔吐などの症状が相次いだことだった。当時の新聞は「原因不明の奇病」と書きたてた。その年の8月、症状を訴える子供が特に多かった岡山県の衛生部が、森永乳業製の粉ミルクの中に有毒物質のヒ素が許容量を超えて含まれていたと突き止める。当時、アルミの精錬過程で出る副産物を原乳の安定剤として使っていたが、納入された安定剤に有毒物質が含まれているかを検査せず使用したことが原因だった。

森永製ミルクを飲んだ子を持つ親は病院や保健所に殺到。ヒ素中毒になった乳児は脱水や貧血症状を引き起こし、当時の厚生省が認定しただけで約1年で130人が死亡する惨事となった。

だが、調査に乗り出した厚生省の有識者委員会は「ヒ素による『後遺症』の心配はほとんどない」とする意見書を発表する。被害にあった乳児には脳性まひや難聴といった症状が現れていたが、ヒ素ミルクとの因果関係はないとして対策が講じられることはなかった。

しかし1969年、「ヒ素ミルク被害者の多くに知的障害など重度の障害がみられる」とした大阪大の丸山博教授の学会発表で事態は一変する。被害の深刻さが明らかとなり、被害者団体によって損害賠償を求める裁判が各地で起こされ、森永製品の不買運動にも発展していった。

1973年11月には、業務上過失致死傷罪で起訴された徳島工場の元製造課長に徳島地裁が禁錮3年の実刑判決を言い渡し、その後に確定。翌月には森永乳業が企業の責任を認め、救済措置をとることを被害者団体と当時の厚生省との間で合意した。翌74年4月、森永が基金30億円を拠出して財団法人「ひかり協会」が設立され、被害者には基金から手当が支払われるようになった。翌月には被害者団体が訴訟を取り下げ、これ以降集団で被害者が裁判に訴える事態はなくなった。

協会が把握する被害者は今年3月末時点で1万3459人。被害者の多くは高齢化しており、ヒ素中毒による苦しみは今もなお続いている。

▽事件が落とした影、幼少期から

「本当は美容師になりたかったの。でもこの体じゃ無理だった…」。今回、森永を相手に裁判を起こす女性の半生には常に「ヒ素ミルク」の影がつきまとってきた。

1954年、大阪市に生まれた。学校の用務員だった父、金属加工工場で働く母と2歳上の兄の4人家族。1歳ごろまでにヒ素が混入したミルクを飲み、体中に斑点が出る高熱が出て死にかけた、と両親に聞いたことがある。森永からは宛名のない謝罪文と見舞金1万円、それに自社製品のビスケット2缶が送られてきたという。「今の感覚ならありえへんですよね。でもそういう時代やったんです」。終戦から10年余り。食の安全や消費者の権利といった考え方は浸透しておらず、戦後復興の名の下で企業の経済活動が最優先された時代だった。

4歳の時に兵庫県尼崎市に転居した。物心が付いたときから脳性まひの症状があり、ぎこちない歩き方を近所の子からは「タコ」「ロボット」とからかわれた。心配した両親は各地の病院を回ったが、医師からは「成長すれば自然と治る」と言われるだけだった。

だが、小学校に入学しても体調は悪くなるばかりだった。左半身が思うように動かせず、言葉もなかなかスムーズに出てこなかった。父はアルコールにおぼれ、障害者の妹がいると周囲に知られたくない兄からは「近寄るな」「兄ちゃんと呼ぶな」と言われた。

小学校3年の時、初めて死のうと思った。自宅で父の革ベルトを首にかけた時、母の顔が浮かんだ。「私がお嫁になんて行けないと思っていたんでしょうね。母は『お金をためて、お店でも開いて家族で暮らそう』と言ってくれていた。毎日遅くまで働いていた姿を思い出したら、自然と力が抜けていたんです」

心のよりどころだった母が子宮がんになったのは13歳の時。元々苦しかった家計に治療費が加わり、生活は厳しさを増していった。進学した中学でもいじめはおさまらず、家庭科の時間に足踏みミシンの扱いに手間取っていると、教師から「足が悪いと思っていたら手も悪いのか」と言われたあげく「話にならんな」と吐き捨てるように言われたこともあった。

中3の時、ヒ素ミルク事件の被害が再び世間に広く報道され、長年苦しんできた障害の原因が乳児の時に飲んだ粉ミルクと分かった。でも不思議と何の感情も湧かなかった。「今更分かったところで体が元に戻るわけでもない。どこかに怒りをぶつけてもしょうがないのかなって」

高校に行って勉強して、不自由な体でも知識を身につけて仕事に生かしたい思いもあったが、家計を理由に反対された。地元で検品の職に就いたものの思うように体が動かず、満足な働きはできない。「まともな仕事してへんのに、給料は一人前やな」と同僚から陰口を言われ、毎日泣いて家に帰る日々が続いた。

この頃から父は不買運動を主導する被害者団体の活動にのめり込むようになっていた。実家には団体の仲間が頻繁に出入りするようになり、夜遅くまで議論を交わしていた。そこに自分の居場所はなかった。「父は被害者全体の救済を考えていたんだと思います。でも娘の私のことは最後まで見てくれませんでした」

22歳の時、母が亡くなった。森永はヒ素中毒被害の責任を認め、ひかり協会を通して手当が支給されるようになったが、失った人生を取り戻すにはあまりにもわずかだと感じた。父の再婚を機に家を出て、大阪の親類の元に身を寄せながら職を転々とした。それでも30歳の時、思ってもいなかった幸せな出来事が訪れる。大阪市の旅館で働いていた時に、「障害は気にしない」と寄り添ってくれた同僚の男性と結婚。自分には無理と諦めていた元気な男の子も授かった。「やっと自分にも家族ができたんだなって。本当にうれしかった」。しかし、そんな感激も長くは続かなかった。

▽年々重くなる症状、湯船にもつかれず

最初に異変を感じたのは結婚当初のことだ。当時は自転車に乗れるくらいまで症状は改善していたが、足が引っかかるような感覚があり、次第につまずくことが増えた。

40歳を過ぎると首や背中に強い痛みを感じるようになり、病院では、脳性まひの影響によって首の神経が圧迫されて体にしびれが出る「頸椎症性脊髄症」と診断された。徐々に手足に力が入らなくなり、自力で歩くのが難しくなった。50歳の時には障害者手帳の等級が3級から1級に上がった。

翌年、頸椎を矯正する手術を受けたが体のしびれは残ったまま。過酷なリハビリを続ける中で精神的にも不安定になり、窓から飛び降りようとしたり、包丁を眉間に突き刺そうとしたりして、うつ病と診断された。思うように体が動かないいらだちは家族にぶつけてしまっていた。夫とは別居。成人して就職した息子は結婚して家を出た。

現在は大阪市内で独り暮らしだ。手のしびれで家事はほとんどできず、食事はスーパーの総菜や冷凍食品で済ませる。つえを使うか壁伝いでないと、家の中で歩くのもままならない。足が上がらないので浴槽をまたぐのは難しく、湯船につかれば背中に激痛が走る。もう15年近くシャワーで済ませている。手術した首は筋肉が凝り固まり、上下に動かせない。定期的な治療のために通院が必要だが、外出には介助が必要で、家に帰ると疲れがどっと出て動くのもおっくうになる。

生活を支えているのは、国の障害年金とひかり協会から支給される月約7万円の手当だ。協会は年金と合わせて月額14万円を「生活保障水準額」と規定しており、障害等級が重くなり年金受給額が増えるほど、手当の支給額が少なくなる。

「こんな体になったのは森永のせいなのに、国の障害年金があるから給付額を減額するのはおかしい」と女性は訴える。昨年、森永乳業を相手取って民事調停を起こしたが、森永側は協会を通して被害補償しており、「個別の賠償請求には応じられない」と取り合わなかった。調停は不成立に終わった。

▽十分な補償なく「だまされたというしか」

「(自分の親も含め)被害者は、自分の子供が将来困らないくらいの額をもらえると思って訴訟を取り下げたはず。なのに、私のような重症患者からすれば、悪化する症状に対する十分な補償は得られていない。だまされたと言うほかないです」。思うように動かない指先を見つめて女性は言葉を絞り出した。森永は裁判の場で企業の責任や被害者への謝罪をしていない―。そんな思いも異例の提訴への原動力になった。「毒入りのミルクを飲んだ赤ちゃんは人生を狂わされ、高齢になった今も苦しんでいる。企業の利益追求の姿勢が何十年たっても被害者を苦しめている事実に向き合ってほしい」

裁判では、損害賠償請求権が不法行為から20年で消滅する民法の「除斥期間」が争点になることが見込まれる。

女性の代理人の田中俊弁護士は、「女性の症状は悪化し続けており、不法行為は今も確定していない」と説明。「(被害者支援をしてきた)ひかり協会の手当が不十分である以上、加害者の森永乳業に賠償を求めるしかない。他の被害者への補償も改められるよう一石を投じたい」と提訴の意義を語った。

一方、協会の担当者はこの動きに複雑な思いを抱えている。「毎月支給する手当だけでなく、医療費の援助や装具の補助、被害状況の相談など総合的に事業を実施している。手当の金額だけを理由に訴訟を起こされるのは残念だ。何が一番困っているのか相談してほしかった」と打ち明けた。

森永乳業は「コメントは差し控える」としている。