ロシアによる侵攻が続くウクライナ。各国のメディアや交流サイト(SNS)で日々、現地の被害が発信される。そうした画像を取りまとめ、デジタル地図として一元的に見られるようにする試みが日本人研究者の手で進む。画像で再現された「街」が突き付けるのは、穏やかな暮らしの場が戦場へと変わった過酷な現実だ。(共同通信=須江真太郎)

▽赤に染まるマリウポリ

デジタル地図はウェブサイト「Satellite Images Map of Ukraine ― Cesium」で公開している。

https://cesium.com/ion/stories/viewer/?id=8be6f99c-0d4c-46ce-91a3-313e3cac62fe

東京大の渡邉英徳教授と青山学院大の古橋大地教授のチームが作製した。

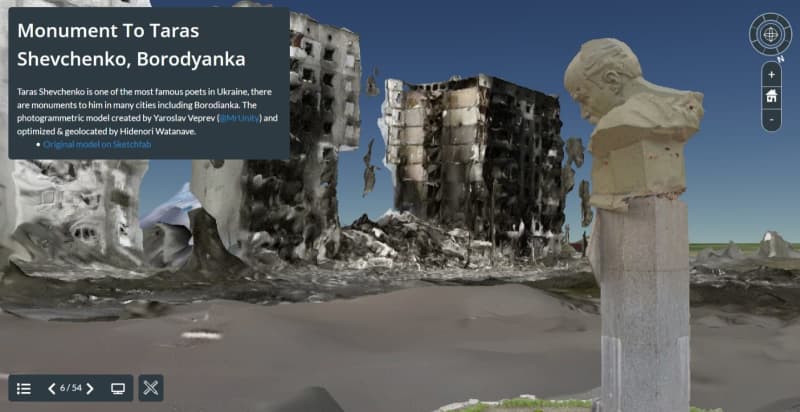

例えば首都キーウの北西にある都市ボロディアンカ。立体画像により崩落した集合住宅が写し出されている。建物は深くえぐられ、画像を拡大すると、炎が立ち上る様子も見て取れる。道路には黒焦げになった車両がいくつも放置され、被害の生々しい状況が伝わる。

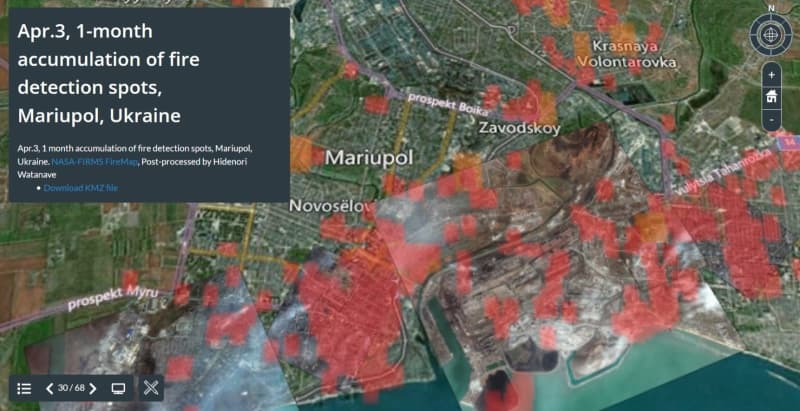

激しい戦いがあった南東部マリウポリは、1カ月間に戦火にさらされたエリアを表示した地図も作った。多くの地域が炎を表す「赤」に染まり、思わず息をのむ状況だ。

▽凄惨だからこそリアルタイムで

渡邉さんらは侵攻が始まった直後の2月25日からデジタル地図の作製に取りかかった。当初は世界中から発信される膨大な画像を整理してアーカイブにし、後世の検証への資料とすることを目指していた。だがあまりに凄惨な画像の数々に「リアルタイムで実情を届ける必要がある」と考えるようになったという。

今回の侵攻の特徴である情報戦の真偽を見極めるのにも地図は役立つ。

ロシアの発信する情報と、ウクライナやロシア国外のメディアの情報が食い違うことは珍しくない。例えば、多数発生した市民殺害についてロシアは関与を否定する。一方、マリウポリで確認された集団墓地は、ロシアが戦争犯罪を隠蔽する意図があると指摘される。渡邉さんらのデジタル地図にも、西部のマングシュなどに巨大な墓地とみられる溝が出現した様子がはっきりと見て取れる。

都市の「制圧」「奪還」も双方が異なる主張をするが、実情がどうなっているかは分かりにくい。渡邉さんは「奪還したという地域でも画像上では炎が上がり、戦闘が続いていることをうかがわせる」と分析する。

▽手作業で画像の“癖”見極め

画像は民間企業の人工衛星によるものや、各国メディアがドローンなどで撮影して公開したものなどを活用する。立体化した画像も合わせて公開、被害の状況をより詳細にみることが可能だ。

重視するのは「どこで」撮影されたかを探り、できるだけ正確に再現すること。通常はキャプションと呼ばれる説明文が付いているが「首都キーウで撮影」「ウクライナ西部のリビウ」など、多くは大まかな内容にとどまる。

渡邉さんらは、地形や画像に写り込んだ建物などから場所を特定し、一枚一枚を手作業で地図の上に重ねていく。最初は時間がかかったが、作業が進むにつれ「土地勘のようなものができてきました」。自動ではなく手作業で進めるからこそ、戦闘で受けた被害の実情が分かると強調する。

また、人工衛星の画像には特有の“癖”があることも多い。例えばある企業の場合、見栄えの観点から上下反転して公開していることがある。「衛星軌道と影の向きから方角を判定することもあります」と渡邉さんは説明する。

▽精神に負担でも「誰かの役に」

渡邉さんと古橋さんは更新作業を続け、これまでに約200カ所を地図上に再現した。ウクライナにとどまらず、ブダペストの街中で描かれたプーチン氏の風刺画なども提示。この戦争で激変した世界そのものを捉えたものになりつつある。

状況が目まぐるしく変わる中、戦禍が激しくなる現地からは画像が届きにくくなっているという。渡邉さんは「交戦中の画像の公開は避けていると推測されます」と話す。戦闘の終結や奪還が伝えられた地域でも、被害そのものがなくなったわけではない。「必ず定期的にチェックして、画像を掲載するように心がけています」と話す。

海外から発信される画像は、遺体が直接的に映り込んでいるものなど、目を背けそうになるものも少なくない。作業は楽ではなく、精神的に負担となることもある。ただ渡邉さんは「誰かの役に立っているという感覚が背中を押してくれています」と語る。

ウクライナの現地メディアにも取り上げられるなど、海外からの反響も届く。「われわれの仕事が届いていることを実感します」と渡邉さん。「ウクライナで起こっている出来事は、決して別世界のこと、人ごとではない。実情を深く考えてほしい」と訴える。今後も取り組みを続けていくつもりだ。