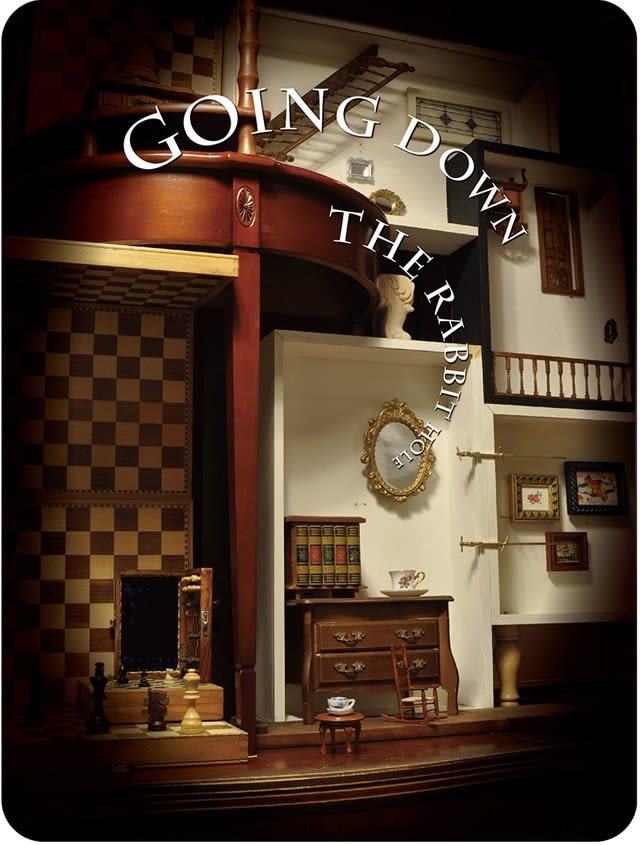

一卵性双子のアーティスト、髙田安規子と政子が「不思議の国のアリス」「鏡の国のアリス」をテーマに、モノの尺度にフォーカスしたインスタレーションを展開する個展「Going down the rabbit hole」が、6月25日まで東京・渋谷のMA2Galleryで開催されている。同ギャラリーの特徴でもある4層の空間をウサギ穴に見立て、多様なオブジェの配置によりアリスの旅を表現する空間が完成した。

1階の『Out of scale』は、アリスが12 回も身体の大きさを変化させながら、自身のアイディテンティを確立していく物語に呼応。大きさやスタイルの異なる1.8センチから125センチの75脚の椅子が並べられ、「どのような状況下で、何が基準になり、何を選択するかはそれぞれ異なる」という多様性を表現した。

2階の『Curiouser and Curiouser!』では、ウサギ穴に転がり落ちるアリスが体感する「時空の歪み」を表現。旅の目的地である庭園を模した箱庭的な空間が続くが、クイーンの横暴な振る舞いを意味する赤い刺繍のバラがひっそりと咲いている。そこには現在の社会情勢を反映。モノのスケールや時間と、空間の法則から逸脱するような展開を試みた

3階の『Relation of the parts to the whole』では極小の鏡から実寸の鏡を、4階まで渡る壁面に放射状に配置。「鏡の国のアリス」でもアリスはアイデンティティを幾度となく問われるが、1 階のインスタレーションと響き合うように、鏡により断片として写し出される未完成の自画像が浮かび上がる。

4階はギャラリー壁面に書庫があることから、地質時代の化石や鉱物が嵌め込まれた本の積層を地層として配置。地中深く落ちていくウサギ穴と、たどり着いた先にいる絶滅動物や奇妙な生物の異世界を表す。「鏡の国のアリス」で多用される時間を超越する表現の具現化を指向した。

髙田安規子と政子は1978年に東京で生まれ、日本の美大卒業後に留学した英国ロンドン大学スレード校時代に、モノのスケールにフォーカスした制作を開始した。日本とは異なるサイズ感の体験から、人は自己の身体をひとつの基準として、ものの大きさを認識しているが、揺るぎないはずである基準があやふやになる時、なにを拠り所とするのか?またそもそも基準とは何か?と問い始めた。一卵性の双子であるふたりは、互いの違いを尊重し合うことで、作品を俯瞰し、ふたりで仕上げていくスタイルをとる。見慣れた日常風景やモノのスケールを操作することで、観る者に目の前の日常を揺るがせるような作品を目指す。

髙田安規子は多摩美術大の美術学部彫刻学科を、政子は東京造形大の美術学部比較造形学科を卒業。ふたりは「安規子は実技制作を行う学科であったが、政子は美術研究を行う学科であったため、共同制作するために英国の大学院に進学した。大学時に各自学んだ事を活かして制作できることは強みになった」と、異なる素地を持つ点を前向きに捉えている。

(よろず~ニュース編集部)