1日およそ10万9000人を運ぶ広島の路面電車。

創業110年となる今も人の手で継がれていく職人技が、地元の交通だけでなく、日本の路面電車業界の未来をも担っています。

とはいえ、続くコロナ禍で、そんな誇らしい活躍を市民に伝える「路面電車まつり」は、ことしも中止…。

ということで、きょうのテーマは、『テレビで路面電車まつり!? 知られざる職人技の数々』。

6月10日は、『路面電車の日』。毎年、この時期は、広電の千田車庫で「路面電車まつり」が開催されていますが、新型コロナの影響で3年連続で中止となりました。そこで、ふだんは見られない路面電車の裏側をしっかりお伝えしようと、潜入取材してきました。

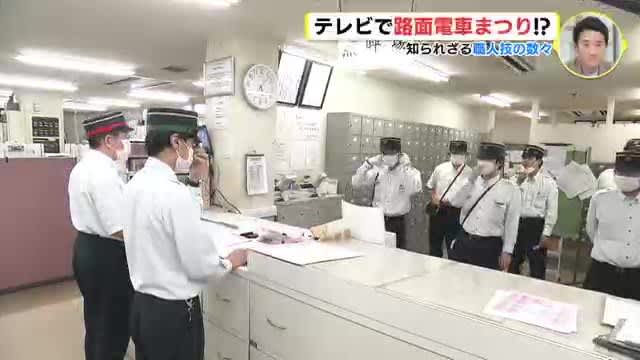

例年、路面電車まつりの会場となる広島電鉄 千田車庫です。小雨が降る中、朝5時前から続々と運転士が出社して、点呼の後に車両に向かいます。

実は、この中に他社から出向中の運転士もいます。

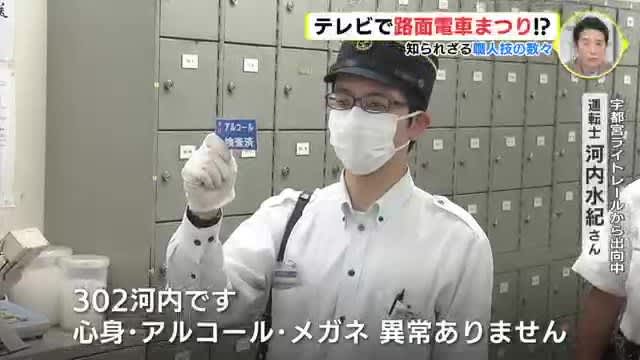

宇都宮ライトレールから出向中 運転士 河内水紀さん

「河内です。心身・アルコール・メガネ、異常ありません」

河内さんは、来年から栃木県宇都宮市で走り始める路面電車を運転します。

現在、路面電車の事業者は全国に18あり、その多くが開業から100年以上経つ老舗企業です。

そんな中、栃木県宇都宮市では、来年、日本の路面電車事業者としては70年以上ぶりの開業となる「宇都宮ライトレール」が創業します。その幕開けに備え、河内さんら6人の運転士が現在、広電で研修を重ねています。

河内水紀さん

「ほかの方がたみたいにメリハリのきいた運転とか、きっちりと停止位置に、より正確に停めることができればいいなと思っています」

現在、広電の保有する車両は、26種・136両。運転士は、ことし、導入したばかりの次世代型から1940年製の車両までさまざまなタイプを日々、乗りこなします。

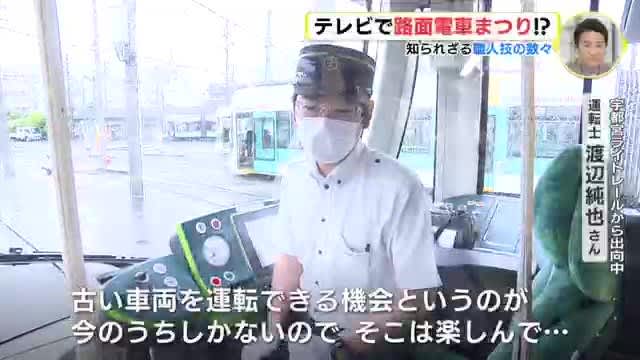

河内さんと同じく宇都宮から出向中の渡辺純也さん。宇都宮で運転するのは、次世代型のみですが…。

渡辺純也さん

「古い車両を運転できる機会は今のうちしかないので、そこは楽しんで。せっかくの機会ですので」

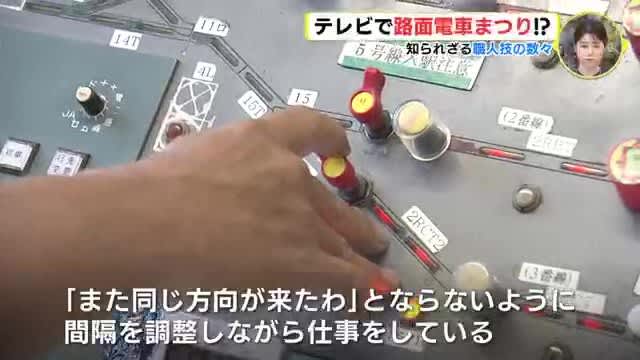

午前7時、ラッシュアワーの広島駅です。多いときには1時間に29本の電車が出入りするこの場所では、3本の引き込み線がフル活用されて、4つの路線が均等に発車するよう差配されています。

この時間の司令塔は、大ベテランの橋羽博志さん。この日は、雨のためか、ダイヤ通りに電車が到着しませんでした。

操車係 橋羽博志 主席助役

「しっかりした時間に出ていないのは申し訳ないんですけど、その分、お客さまに少しでも待たずに、『また同じ方向が来たわ』ってならないように間隔を調整しながら仕事をしています。運行が乱れたときにきれいに電車を出せたら、気持ちいいわというときはありますよ」

職人技が繰り広げられるこの操車場…。広島駅南口の再整備の一環で、3年後にはなくなる予定です。

車両は、1週間に1回程度、日常検査を受けます。コントローラーを整備したり、油を補充したり…。

日々の運行で少しずつ緩むブレーキは、トルクを締め直し、安全に走れる状態に戻します。

そして、仕上げは、ドラマーのように部品をたたいて、音で状態を確認します。

車両課 新田康博さん

― 全部たたく?

「そうですね。見えるところは、できる範囲をたたいて、緩みがないかどうか(確認する)。緩んでいたら、ガチャガチャっとした音があるので」

点検は、車体の下だけでなく、屋根の上でも…。パンタグラフに油をさし、ときにはサンダーで研磨することもあります。削っているのは、600ボルトの電流を受け取るために架線と接触する部分です。

検車係 沖征博さん

「進行方向に向かって縦に線が付くんですよね。それを削り落としてやって、なるべくなだらかに…」

雨が上がって、洗車にぴったりのお天気に…。新型コロナがはやって以降、車内の清掃作業には、感染症対策として「消毒」という工程が増えたそうです。

車でいえば、車検にあたるのが、4年に1度の定期検査。いったん車体をばらばらにして、摩耗した部品はネジ1本から全て取り替えるそうです。

台車担当 福永明さん

「マニュアルもあるんですけど、マニュアルどおりよりも先輩がたから教えてもらった。最大限、いい形に組み立てていく」

部品の加工も車庫内で行います。この日の作業は、車輪の研削加工。26種の車体ごとに必要な作業が異なり、そこにやりがいがあるそうです。

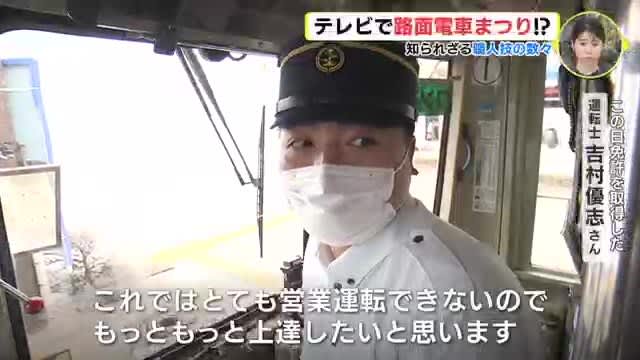

運転士 吉村優志さん

「試験の結果、合格しました。ありがとうございます。ようやくスタートラインに立った気分です」

取材したまさにこの日、国家資格である「運転士」として合格したという吉村優志さん。

運転士 吉村優志さん

「広電の養成所の諸先生がたには本当に感謝を申し上げる次第です」

宇都宮ライトレールからの研修生の1人で、もともとはJRで車掌をしていたそうです。免許が取れても営業運転するには、まだまだ訓練が必要です。この日は、古い型の車両で広島市内全てのコースを走ります。

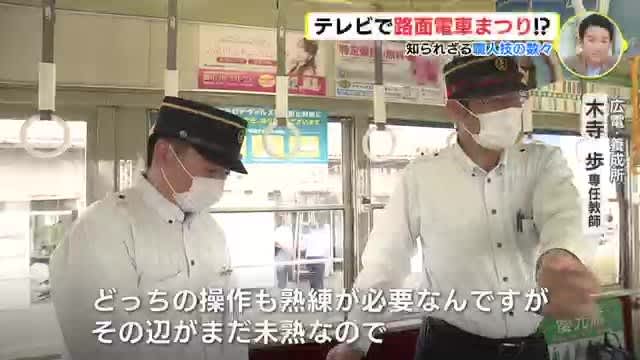

養成所 木寺歩専任教師

「車でいう『オートマ』と『マニュアル』みたいなもので、これはマニュアル車なので。左側が車でいうアクセル、右側がブレーキなんですけど、どっちの操作も熟練が必要なんですけどね。その辺がまだ未熟なので、電車の動きがガタガタなったりする」

運転士 吉村優志さん

「信号よし! ポイントよし!」

広電の社員以外を乗せるのは初めてという緊張の “吉村号” に取材陣も乗せていただきました。

電車のブレーキのかけ方の基本は、「一段制動・階段緩め」。じわりと踏み込む車と違って、最初に強めにかけて、少しずつ緩めていくというものです。

運転士 吉村優志さん

「元宇品口停留所、停車!」

吉村さんは、まだ思い切りよくできずに、ブレーキをつぎ足し気味…。たびたび注意されてしまいます。

「つぎ足しよるよ。1回目が少ないよ」

養成所 木寺歩専任教師

「ぼくらから言わしたら、かなり下手(笑)」

電車には、安全性と乗り心地だけでなく、ダイヤを守るための効率よいスピードが求められるのです。

運転士 吉村優志さん

― ここまでの運転は?

「決して満足のいくようなものではありません。これでは、とても営業運転できませんので、もっともっと上達したいと思います」

吉村さんは、あと3か月ほどで宇都宮に戻り、来年の開業に備えて訓練を重ねます。

― 吉村さんが運転していた車両は、車でいえばマニュアル車ということで、宇都宮にはありませんが、操作の基本がわかっていることが、オートマタイプを運転するときにも役に立つと考えられています。

― 世界の都市では、ここ20年ほどの間にLRTの導入が各地で進んでいます。日本でも新しい会社としては来年70年以上ぶりの開業ということです。新しい路線としてはおととし、富山で開通しています。

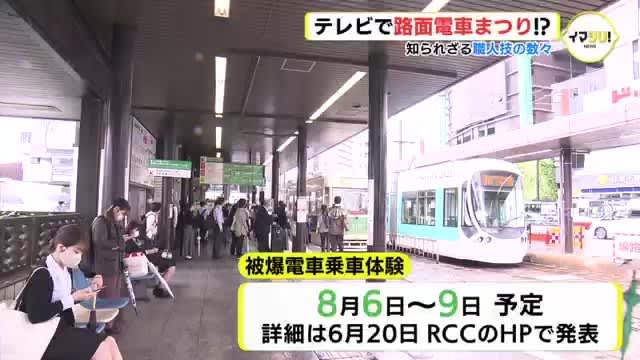

― RCCと広電がコラボして毎年、取り組んでいる、原爆の日の「被爆電車の乗車体験」企画ですが、ことしは3年ぶりにリアル開催(8月6日~9日予定)ができそうです。申し込み方法などの詳細は、今月20日にRCCのホームページで発表させていただきます。