血液のがんである白血病は、永く「治らない病」だった。抗がん剤では必ずしも治らなかったり、再発したりする。それでも、血液をつくる細胞を他人から分け与えてもらう「骨髄移植」があるが、白血球の型が一致するドナー(提供者)が必要だ。血縁者で一致する人がいないと打つ手がなくなる。苦境を打開すべく、血縁者以外からドナーを見つけることができる「骨髄バンク」ができたのが約30年前。前身の「骨髄移植推進財団」が1991年末に誕生した。以来、闘病を続ける患者の希望となっている。

ドナーが見つかったとしても、さまざまな費用がかかる。健康保険でカバーできない部分が多いためだ。ただ、そんな患者らを支援する基金がある。創設のきっかけは、白血病で亡くなった7歳の少女が残した絵。画家を夢見て約8千枚も描き、死後に両親が画集として出版したところ、絵を目にした一人の篤志家が支援を申し出た。基金は、今も患者や家族の負担を和らげる力になっている。(敬称略、共同通信=佐々木一範)

(後編:「4歳だった息子は病室で『ぼく、死む』と何度も口にした」はこちら https://nordot.app/908984551088848896?c=39546741839462401)

▽3歳直前の発病

三瓶彩子は1982年5月、東京都三鷹市の病院に看護師として勤務していた父和義(75)と母正子(72)の次女として生まれた。名前は「明るい響きが良い」と両親が決めた。「彩ちゃん」は願い通り、おしゃべりで元気のいい子に育った。

3歳の誕生日を目前に控えた1985年5月、熱が出た。自宅近くの総合病院の診断は風邪。だが薬を飲んでも熱は下がらないどころか、関節の痛みも訴えるようになった。歩くこともできず、親がおぶって再受診すると緊急入院することに。両親が面会室で医師から告げられた病名は「急性リンパ性白血病」だった。

当時は「治らない病」。「こんなに元気な娘が、どうして」。あまりの衝撃に、正子はその場で泣き伏し、和義も「奈落の底に落とされたように感じた」。

彩ちゃんには病名を伏せ「貧血で入院しなくてはならなくなった」とだけ伝えた。白血病に限らず、がんは大人にさえ病名を伏せることが少なくない時代だった。

白血病の治療は厳しい。がん細胞を調べるため直接針を刺す「骨髄穿刺(せんし)」は激しい痛みを伴う。抗がん剤の投与後は、倦怠感で動けなくなることもある。それでも彩ちゃんは持ち前の明るさを失わず、不平を口にしなかった。放射線治療の副作用で髪が抜けても「洗うのが楽ちんだよ」と気丈に振る舞った。

約1カ月後、血中のがん細胞が5%以下に減り、容体が安定したと判断される「寛解」状態に。9月には退院できた。

治療と検査のため定期的な入院は必要だったものの、発症前から通っていた保育園にも行けるようになるまで回復。平穏な日々を取り戻すことができた。

▽再発判明、希望が消えた

3年が経過し、1988年11月になった。14回目となる入院で治療と検査を終えれば、もう入院しなくていい。「抗がん剤治療で完治した他の子どもと同じように、このまま元気になれる」。和義と正子は希望を抱かずにいられなかった。

和義は見舞いに向かう車の中で、当時12歳だった姉の優子(46)に「実は彩ちゃんは白血病だったんだよ」と、初めて打ち明けた。彩ちゃんに「貧血」と伝えたように、優子にも心配をかけまいと、病名を明かしてこなかった。「でも、この入院が最後になるから」。完治を信じていた。

喜んだのは彩ちゃんも同じ。退院の手続きを済ませ、正子が「もう来なくていいんだ」とほっとした時、主治医からこう告げられた。

「おかしな細胞が見られる。退院は延期しましょう」。再発だった。

これまでの入院で再三行ってきた検査では、何の兆候もなかった。つらい治療にぐちもこぼさず、必死に耐えてきた彩ちゃんは、正子と2人、病室で涙に暮れた。優子は「入院が延びることになった」と伝えた和義の深刻な表情が忘れられない。

再び長い治療が始まった。より強い抗がん剤を、より多く使うことになった。「泣いてもしょうがない。痛い注射がなくなるわけじゃない」。以前からそう口にしていた彩ちゃんは、前向きな姿勢を変えない。

翌1989年2月に再び寛解となり、4月、小学校へ入学できた。体力は落ちたが、仲のいい友だちもできた。1カ月の入院をはさんだものの、夏休みに入るまで学校生活を楽しんだ。

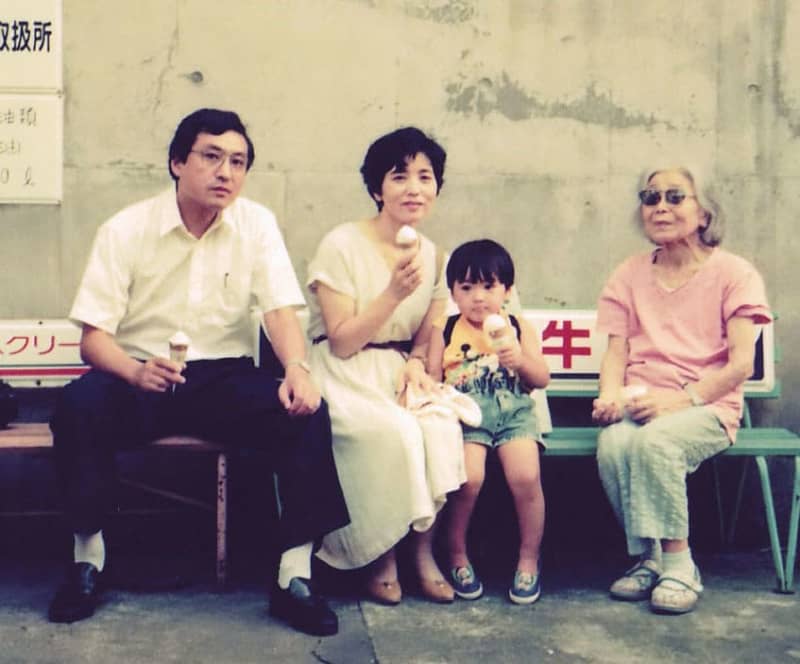

夏休みは「次の入院前に旅行がしたい」という彩ちゃんの希望で、家族で都内旅行を楽しんだ。

ところが、その帰りに再び発熱して入院。再々発だった。

がん細胞が抗がん剤への耐性を持ってしまうため、再発のたびに治療成績は悪化するとされる。薬による完治は、もう期待できなかった。主治医は「骨髄移植しか治療方法はありません」と話した。家族が最も恐れていた事態だった。

移植には白血球の型が一致する必要がある。非血縁者間では数万分の1とされるのに対し、きょうだいでは4分の1の確率。当時は骨髄バンクの前身組織ができる2年前。一致する親族がいなければ手の打ちようがない。優子を含む家族だけでなく、正子の古里である沖縄の親族ら数十人にも頼んで調べたが、誰も一致しなかった。

正子は彩ちゃんと一部一致だった。ただ、完全一致より移植後の合併症が重くなる恐れは高い。それでも移植は可能だが、彩ちゃんの状態が回復しなかったこともあり、実現しなかった。

▽闘病を支えた絵

彩ちゃんは、多くの時間を病室で過ごした。携帯ゲームや動画サイトがない時代。心の支えとなったのは、絵を描くことだった。

描き始めたのは、3カ月ごとの入退院を繰り返していた4歳ごろ。2歳のころから両親や同居していた祖母らに絵本を読み聞かせてもらったり、テレビアニメ「まんが日本昔ばなし」を見たりするのが大好きだった。正子は「いくらでも題材が頭の中にあった」と振り返る。

鉛筆で描くのは、アニメや童話のキャラクターを模したものだけでなく、野菜や動物を擬人化したオリジナルのキャラクターなど。個性あふれるものがたくさんあった。

保育園の友だちからも「描いてほしい」と求められた。将来の夢は医者から画家に変わった。

最初の再発が判明した6歳のころ、描く数は飛躍的に増えた。正子と和義が付き添いを交代するたびに5冊ほどのスケッチブックを持参したが、1日か2日で使い切ってしまった。8年に満たない生涯で描き上げた数は推計で8千枚にも上る。

ある晩、ベッドで体を起こしていた彩ちゃんが、そばに座る正子に「ちょっと横を向いていて」と声をかけた。5分ほどで描き上げたのは「わたしのおかあさん」。見事な母の肖像画だった。枕元の壁に貼っておくと看護師からほめられ、彩ちゃんも得意そうだった。正子は「ちょっと若すぎるのでは」と笑ったが、娘が亡くなった今では宝物だ。

退院し、自宅にいるときも描くペースは落ちなかった。小学校の登校前も、帰宅後も一心不乱に描き続けた。正子は何度か「少し休んだら」と声をかけたことがある。わずかな時間も惜しむ姿勢は、自らの運命を悟っているかのように見えた。

和義は1989年の冬、病室で気になる絵を見つけた。背中に羽が生え、頭上に輪っかのある少女が雲の上で遊ぶ姿だった。「どうして描いたの」。問いかけたが、彩ちゃんは答えない。「自分の死を意識している」。和義は、正子らに不安を抱かせまいと黙って持ち帰り、押し入れにしまった。

▽消えない後悔

「私もあっ子ちゃんと同じ病気なのかな」。ある日、彩ちゃんが正子に尋ねた。あっ子ちゃんは、ある本の主人公。3歳で白血病を発症した女の子の日記を基に作られた。物語の中であっ子ちゃんは亡くなってしまう。彩ちゃんは病院の図書室で見つけて読んだという。本当の病名を伝えることができない正子は、これまで通り「貧血だよ」と答えた。

その後は坂道を転がるようだった。すでに車いすを必要としていた12月下旬、病棟でのクリスマス会の後から高熱が続いた。「とんでもないプレゼントをもらっちゃったわ」と笑っていた彩ちゃん。絵を描く鉛筆を持つこともままならなくなった。

「お母さん、私は死ぬの?」。そう問う彩ちゃんに、正子は「熱が下がれば元気になるよ」と言うのが精いっぱい。40度前後の熱が2カ月間も続き、鼻からの出血が止まりにくくなっていた。「死んでも生まれ変われるんだよね」。そうつぶやいたこともあった。

最期の言葉は「おなかが痛い」。その少し前、「お母さん、ありがとうね」と弱々しい声で何度も繰り返した。「死が近いことを分かっていたんでしょうか」と正子。和義や優子にも見守られ、彩ちゃんは旅立った。1990年2月28日の朝だった。

▽危機感

繰り返しになるが、白血病は当時「治らない病」とされていた。骨髄移植の治療法は確立されているのに、白血球の型が一致する人が見つからなければ実施できない。親族以外から見つける手段はないに等しかった。

危機感を募らせた患者家族らは全国で「救う会」や「助ける会」を組織し、米国で先行していた非血縁者からの提供を仲介する骨髄バンクの設立を求めた。

「日本骨髄バンク」の前身「骨髄移植推進財団」が設立されたのは、彩ちゃんが亡くなった翌年の1991年末。骨髄移植という言葉が社会で広く知られるようになったのは、その後のことだ。

▽生き続ける画家の夢

「しょうらいはりっぱながかになるのがゆめです」。彩ちゃんは亡くなる前年の1989年7月、小学校の作文に未来像をこうつづっていた。

彩ちゃんが描いたのは、正子の肖像以外にも、ネズミのオリジナルキャラクターなど。学校の友だちや病院の看護師らにほめられ、得意そうな顔をしていた娘の姿を、正子は覚えている。「せめて個展を開いてあげられていたら、前向きな気持ちになって違った展開もあったかもしれない」

和義と正子は思いを受け継ぐため、1993年に画集「あやちゃんの贈り物―絵に託した生命の輝き―」を出版した。

翌1994年、画集に番号を載せていた自宅の電話が鳴った。「この絵は訴えるものがある。全国の人に見てもらったらどうか」。電話の主は佐藤きち子と名乗った。「100万円を寄付したい」という申し出に力をもらった二人。和義の出身地である北海道をはじめ、全国で展覧会が開かれた。

彩ちゃんが死去した翌年に生まれた弟、健明(30)は、展覧会などバンクの普及に携わる両親を見て育った。「社会に貢献できることは大事だ」と感じたという。後に公務員になった。

最初の電話から約1年後、佐藤から再び電話があった。「骨髄移植を受けたいのに、お金がなくて受けられない人はいるのですか」

骨髄移植自体の費用は健康保険でカバーされる。だが、長期間に渡る差額ベッド代や付き添う家族の食費、日本骨髄バンクに支払う「患者負担金」などは対象外で、患者や家族の負担は重い。治療のために仕事を辞めざるを得なくなり、収入がゼロになる人もいる。

和義が「いるでしょうね」と答えると、佐藤はこう言った。「お金を用意しますから、取りに来てください」

大正生まれの佐藤は、東京都青梅市の老人ホームに入っていた。和義が訪ねると、職員から300万円分の小切手を渡された。佐藤はこのとき、体調が急変。病院に搬送され、2日後に息を引き取った。

300万円は、後に「佐藤きち子記念『造血細胞移植患者支援基金』」へと発展した。多くの寄付が集まり、これまでの助成総額は約9千万円。新型コロナウイルス禍で寄付が激減し、基金の存続も危ぶまれたが、2022年2月にクラウドファンディングを実施し、1千万円を集めることができた。彩ちゃんの夢と佐藤さんの遺志は、形を変えて生き続ける。和義は「2人の思いはこれからも守っていきたい」と語った。

※ドナー登録の詳しい説明はこちら(日本骨髄バンクのサイト)