DARPAが開催した「地下空間踏破」コンテスト

日本では「国防高等研究計画局」と訳されている、米国の政府機関DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)。日本でも知名度が高い組織だが、その名の通り、軍のために新技術の研究開発を行っている。そのために彼らが採用している手法のひとつが、さまざまなコンテストを開催し、国内外の参加者を競わせて、新たな技術を生み出すというものだ。

たとえば本連載の

でも、DARPAがドローンスワーム(複数、特に大量のドローンを自律的に飛行させ、「群れ」のように行動させる技術)の研究促進と実用化を後押しするために、「OFFSET」というプログラムを実施していたことを紹介した。そこでは「スプリント」と名付けられた短期間のアイデア公募・選定が5回繰り返され、250機以上の自律型ドローンによって構成されるスワームの実現が目指された。

今回紹介するのも、DARPAが開催した自律型ロボットの技術革新を促すためのコンテストである。その名も「地下(Subterranean)」チャレンジだ。

DARPAが作成したSubTチャレンジのプロモーション映像

コンテストの正式名称はDARPA Subterranean(SubT) Challengeで、既に2021年9月に結果が発表になっており、詳細はDARPAのアーカイブサイトで確認できる。これは名前の通り、地下の環境を効率的に踏破できるロボットの開発を目指したもので、オックスフォード大学やカリフォルニア大学バークレー校、ノルウェー科学技術大学などの著名な研究機関を含む、計20チーム300人以上がチャレンジャーとして参加した。

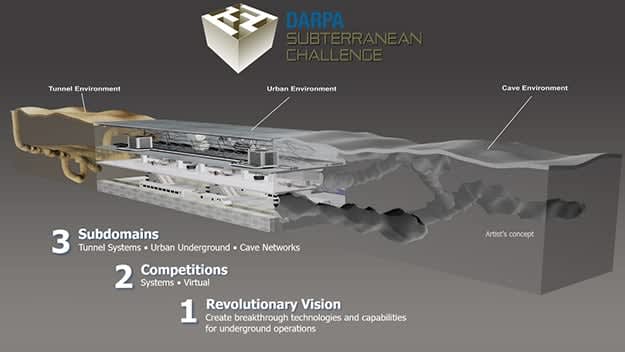

地下空間は人間が操作するロボットでも安全に運用するのが難しい環境だが、自動で動くロボットであればなおさらだ。閉鎖空間であるだけでなく、明かりも限られ、先がどのような地形になっているのか見通せない。SubTで用意されたのはトンネル、都市空間(地下鉄の構内のような空間)、洞窟という3種類の地下空間。さらに現実世界に構築されたコースを踏破する「システム」、仮想世界内でのシミュレーションに挑む「バーチャル」という2種類のコンテストが開催され、参加者はロボットを地下空間内で安全に移動させるだけでなく、災害の生存者などさまざまな物体を模した目標(アーティファクト)を探し出すといった行為を競い合った。

用意された3種類の地下空間(DARPA公式ページより)

「有袋類」アプローチ

この困難な環境に挑むために、参加したチームの多くが採用していたのが、地表を移動するロボットに小型のドローンを搭載しておき、それを必要に応じて飛行させるという「有袋類」のアプローチだ。広く、ところどころ狭くなっている地下空間のすべてをドローンに探索させるというのは、途中でドローンが壁や天井に激突したり、バッテリー切れで飛行不可能になったりするリスクを高めることになる。そこで前方の地形を探索する場合など、要所要所でドローンを使い、それ以外は地面を移動するロボットに格納して休ませるというわけだ。

たとえば実際の地下空間を使用した「システム」コンテストで優勝した

(ネバダ大学リノ校やチューリッヒ工科大学などの研究者や、スイスに拠点を置くFlyability社など複数企業から成る混成チームだ)は、動物のような四脚型ロボットにドローンを搭載し、それらが協調しながら地下空間のマップを生成して移動するというコンセプト映像を公開している。

チーム・ケルベロスのコンセプト映像

ドローンとロボットの双方に光学カメラや赤外線カメラ、LiDARなどお馴染みのセンサー類が搭載されており、それぞれが周囲の状況を把握。ドローンはもちろん飛行できるので、上層部や崖などで移動が難しい場所でも探索を行うことができる。四脚ロボットは起伏のある場所も踏破できるため、地続きの場所さえ見つかれば、ある程度の悪路でも移動できる。

同じくシステム部門において、チーム・ケルベロスに続く2位となった

も、ドローン搭載型のロボットを開発してコンテストに投入している。彼らはオーストラリアの研究機関や企業などが多く参加しているチームで、DARPAが設置した40個のアーティファクトのうち、23個を発見することに成功した。これは1位のチーム・ケルベロスと同数だったが、発見にかかった時間がわずかに遅れたため、タッチの差で2位になったそうだ。

DARPAはこうした有袋類型ロボットが活躍するシナリオとして、崩壊した鉱山での救助活動、都市の地下環境で災害(地震やテロなど)が起きた際の捜索と救助、洞窟で負傷したり行方不明になったりした探検家の救助活動などを想定している。これらのシナリオにおいて実用化がなされるためには、ロボットのさらなる小型化が求められるそうだが、いずれ地下空間を探索するロボットには、その手足となるドローンが搭載されるのが当たり前の時代が来るかもしれない。