全部エコーチェンバーのせいなのか?

「SNS上で『仲間』陣営の発言ばかり目にすることで、思想が過激化していく。それはエコーチェンバーや、フィルターバブルと呼ばれる、異論を排除した閉ざされた言論空間の中に置かれることによって生じる現象である」

ネット、主にSNSでの言説の過激化の理由として、こうした解説がなされることが多かった。

「ならば、エコーチェンバーやフィルターバブルから脱すればいい。自分とは意見の異なるアカウントもフォローして、異論や、自論に懸念を示すコメントを目にする機会を増やせば、徐々に極端な意見も穏健化し、実社会の政治的対立も緩和されるだろう」

そうした「対処法」も提案されるようになってきたが、実際、どうだろうか。自分とは明らかに違う意見を目にしたときに、どう感じるか。自論を否定された時に、素直に受け入れられるだろうか。「それはそれとして納得し、受け止める」人ばかりではないからこそ、SNS上の争いや炎上騒ぎが生じているのでは?

このように、SNSについて一般的に解説されてきたことそのものを再度検証したのが、『ソーシャルメディア・プリズム』(みすず書房)の筆者、デューク大学教授のクリス・ベイルだ。

ベイルは計算社会科学の研究者として、何千何万のデータを検証し、ソーシャルメディアが政治的分極化を招く仕組みを研究。その結果、〈エコーチェンバーに関する通念を疑問視するに至った〉という。

そこでベイルは実験を試みる。大勢の米民主党派・米共和党派の人々に協力を依頼し、自分とは異なる意見のツイートばかりをリツイートするボットアカウントをそうとは知らせずにフォローしてもらう。実験前後には丁寧な聞き取り調査も行い、さまざまな度合いの政治的思想の持ち主が、「異なる意見」を一カ月間、目にした結果、どうなったかを調べる。

つまり、「自説に近いものばかり目にするエコーチェンバーを壊し、外側の意見に触れたらどうなったか」を調査したのだ。

「あんな奴らと一緒にされてはたまらない」と過激化

結果は驚くべきものだった。これまでの通説で言えば「人はより穏健化する」はずだったが、まったく逆の結果が出ることになったのである。

ボットのリツイート、つまり対立する意見に注目していた人ほど、それまで持っていた政治思想を強化した。特に共和党派は、民主党派の見解に触れたことによって、より保守的になってしまったという。

この結果を初めて目にしたとき、われわれはコーディング(実験や聞き取りの結果からパターンを見出す方法)に誤りがあったのではと心配した。そこで、何時間もかけて手順を追ってみたが、何度やっても結果は同じだった。

簡単に言えば「エコーチェンバーを出て『相容れない人たちの言い分』を目にしたら、相手の意見の不確かさ、品性下劣さを確認することになり、もともと持っていた政治的性向を強める結果となってしまった」のだ。

実験に参加した人々の実例は実に興味深い。実験前には「私は保守でもリベラルでもありません」と語り、どちらかと言えば民主党支持、と言っているが、よく聞いてみると共和党の政策に近い見解も持っている、という女性・パティーは、エコーチェンバーから出て共和党系の意見に触れた結果、自らを「確固たる民主党派」と主張するに至ったという。

彼女が目にしたもののうち、印象に残ったのは〈過激な保守派数名による民主党派への粗野な、あるいは偏見に訴える攻撃〉だったという。

これまでのエコーチェンバーの中では見ることのなかった共和党系の口汚いツイートを目にし、「あんなのと一緒にされてはたまらない」と民主党への帰属意識を強めたのだ。

リベラル派のダブスタに怒り

また、実験前から共和党支持を打ち出していたジャネットという女性は、民主党支持者のツイートを目にするようになった結果、「あまりに苛烈なトランプ批判ばかり行われていること」や「民主党派が自分たちに都合のいい集会や報道ばかり取り上げていること」を知り、反民主党・反リベラル姿勢を強めたという。

特に腹を立てていたのは民主党派のダブルスタンダードで、「トランプばかりが不法移民を排除したように言うが、オバマも任期中はアメリカ側に来ようとする不法移民に催涙ガス弾を撃っていた」との主張には、筆者のベイルも驚いてファクトチェックを試みたという(結果、事実だった)。

ジャネットの場合、エコーチェンバーを出たことで「敵」との意見の対比がより際立ち、「味方」に加勢せねばとSNS上の戦争に「参戦」することになった。より深く強いエコーチェンバーを形成すべく、「味方」とみなした大勢のアカウントをフォローするようになったという。

敵対する勢力を攻撃することで味方同士の結束を図る。自ら信じるところの政治思想を強めていく。まさに「エコーチェンバーを出たら過激化した」のである。

「プリズム」が歪める敵の姿と自画像

「荒し」を行う人物や、明らかに過激派に属する人物など、ほかにも多くの興味深い事例や分析が紹介されているが、気になるのは「じゃあどうすればいいの」ということだろう。

「SNSアカウントを今すぐ消せ! 見るな!」と言ったところで、ここまで情報収集手段やコミュニケーションツールとして生活に根差したSNSを辞められる人はそう多くはない。

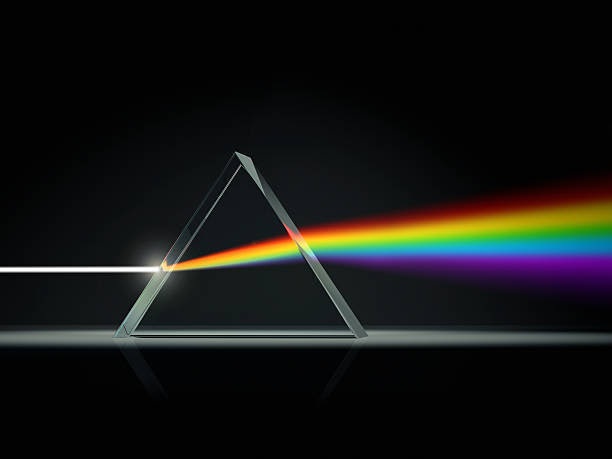

タイトルの『ソーシャルメディア・プリズム』とは、SNSによってまるでプリズムを通した光のように、相手の意見だけでなく自分の考えや見せ方までも屈折させてしまう現状を指している。

確かに、ある人物についてSNS上でフォロワーが増える過程で、「え、この人ってこんな物言いをする人だったの? しかもこんなツイートに『いいね』が1000超え?」と感じたことがある人もいるだろう。敵の言論は「いいね」稼ぎのネタとしか見られなくなって、それを切って捨てる自分こそ素晴らしい、という演出をするようになる。

敵とみなしたものは「大しておかしなツイートでもないのに」と思うようなものも、ほとんど難癖のように批判して見せることで、フォロワーからの反応を期待する。

日米のツイッターユーザーの違いもあるだろうが、少なくとも私たちは「論敵(例えば朝日新聞や教条的護憲派)の意見は頻繁に目にしている」。「だが、マシなものはネタにならないから無視され、ひどい内容のものほど印象に残る」。

さらには「論敵のひどい意見が仲間の批判コメント付きで自分の元に届くため、論敵に対する失望は増すばかり」なのだ。

これこそ「プリズム」の弊害というほかない。

一味違う「いいね!」を求めて

では、どうすればいいのか。

過剰な自己演出とその肯定(称賛)という満足感を上回るものを提示するしかない。

筆者のベイルは「過激な物言いで論敵をぶっ潰し、それによって『いいね』などの報酬を得られる現在のSNSとは別に、意見の異なる相手ときちんと向き合い、意味のある議論が出来たら報酬を得られる仕組みのSNSが必要だ」と考え、実際にそうしたツール(ディスカスイット)を用意している。

これも実験を経ているが、「希望の持てる結果が得られ、勇気づけられた」とベイルは言う。

小欄の筆者(梶原)も、「そもそもの思想はよって立つところが違う、しかし話をしてくれそうな相手」との対話を試みているが(下記URL)、確かにうまくいったときの手ごたえは大きい。「敵をぶっ叩くのではなく、議論を多少なりと深められる方法」で得られる「いいね」は、また格別の味わいがある。

どうせなら、自分の気分だけでなく、日本の言論状況が「明るくなる」つぶやきをする方がいい。

本書が言うように、まずは「いきなりエコーチェンバーを脱するのではなく、少しずつ、歩みを進める」、具体的には、「意見の違う穏健派」の見解に耳を傾けることから始めてみよう。