日高正博とのキャンプはフジロックのロケハンだった

──池畑さんとフジロックの歴史、それすなわちフジロックを主催するSMASHの代表・日高正博さんとの友情の歴史でもあると言えるのでは?

池畑:まあ、知らないうちにそういう話になっていたというか(笑)。

──1980年にデビューしたルースターズのドラマーとバンドのプロデューサーというジェニカミュージック時代の関係性は、今思うとそれほど長くなかったですよね。1983年に池畑さんはルースターズを脱退して、日高さんも同時期にSMASHを立ち上げて。それぞれの道を歩み始めてからのほうがずっと長いという。

池畑:でも、期間的な長さよりも一緒に過ごした密度がとにかく濃かったから。

──1993年頃からは日高さんといつも一緒にキャンプをしていたそうですね。それが結果的にフジロックのロケハンだったと聞きました。

池畑:それも俺の知らないうちにそんなことになっていたという話(笑)。確かにキャンプはずっと一緒に行ってたけど。仕事上の関係性というよりも、お互いに好きなことをやってる延長線上にあるっていうのかな。だってある日の朝、日高さんから突然連絡が来るんだよ? 「蕎麦を食いに行くぞ」って。一緒に車に乗って行けども行けども着かないし、しまいには高速に乗っちゃうし。結局、行き着く先は長野だった。蕎麦を食うのにわざわざ信州まで行くんだから(笑)。

──まさに一食入魂ですね(笑)。フジロックのロケハンはどんな所へ行かれたんですか。

池畑:裏丹沢とか、黒姫高原とかだったかな。信州から岐阜のほうへ上がっていったりとか。それが後でSMASHの社員旅行の行き先にもなったみたいだけど(笑)。

──最初に日高さんからフジロックを始めると聞いたときはどう感じましたか。

池畑:感覚的によく分からなかったね。最初の富士天神山スキー場(現・ふじてんスノーリゾート)も、ロケハンで富士山の五合目にある駐車場で「よし、ここでフェスをやるぞ!」と日高さんが突然宣言したんだけど、俺はただ驚くだけで全然ピンとこなかった。海外では70年代からグラストンベリー・フェスティバルとかがあったけど、当時の自分はまだ生で体験したことがなかったし。でも日高さんは海外のフェスにもよく行っていたから、頭の中でイメージが出来上がっていたんじゃないかな。

──池畑さんは伝説のフジロック第1回にいち観客として参加されたんですよね。

池畑:うん。前日から現地入りしたんだけど、本当に素晴らしいロケーションでめちゃくちゃ気持ち良かった。前日は天候も凄く良くて、薄着の人たちも多くてね。ただ俺はそれまで日高さんたちとよくキャンプをしていたから、ハイヒールやサンダルを履いていた人を見てちょっと不安を感じたんだよ。

──その不安は的中して、台風の直撃により初日から豪雨に見舞われて。暴風雨の中のレッチリ(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)のステージもご覧になったんですよね。

池畑:あまりの暴風雨だったので、ステージの後ろに回って何かが壊れないようにずっと見張ってた。それまでのキャンプ経験で台風に見舞われたことは何度もあったし、危険を察知する能力が多少はあったんだろうね。集まる人の規模がキャンプとフェスじゃ大違いだけど、まずは各々が自分の安全を確保しないと。

ホテルよりもテントで寝泊まりするのが性に合う

──池畑さんは日本屈指の剛腕ドラマーとしてフジロックのステージに立つ一方、屋台骨を支えるスタッフとしてボードウォークの設置活動(フジロックの森プロジェクト)に参加したりするのが独特の立ち位置だと思うんです。輝かしいステージに立ちながら裏方の作業も務めるバンドマンは池畑さんの他にいらっしゃらないじゃないですか。

池畑:フジロックが始まった当初はミュージシャン寄りの立場だったけど、いつからか自分も何か手伝えることがあればやってみたいと思うようになった。そこで何かをする役割があったわけでもなく、今も実は役割があるわけではないんだけど、日高さんとのやり取りの中で「やるのか? やらないのか? どっちなんだ?」という日高さんのいつもの口調に対して「やります!」とその都度決めてきたことが多い(笑)。具体的に何か手伝えることはないかな? と俺のほうから話をしたのが確か2007年だったかな。そしたら「ロンドンチームに行ってくれ」と言われて、いろんな作業に参加するようになった。ボードウォークの整備をしたり、グリーンステージに向かう橋を作ってみたり。ロンドンチームのジェイソン(SMASHのUK代表)やゴードン(ゴンちゃんストーンを生んだアーティスト)も随分昔から知っていたし、彼らや日高さんとしばらく会っていない時期があって、その距離感を縮めたかったのもあるかもしれない。ミュージシャンとしてドラムを叩くだけの関わり方ではちょっと遠いというか、一緒にキャンプをしてきた経験まで含めてフジロックで活かせることは何かないかなと思った。プリンスホテルに泊まるよりもテントを張ってそこで寝泊まりするほうが性に合うし、純粋に楽しいしさ。

──フジロックのもっと根幹の部分から仲間と一緒に携わりたいと思うようになったわけですね。池畑さんにそこまで思わせるフジロック独自の魅力もあるんでしょうし。

池畑:俺自身、身体を動かしながらみんなと一緒に何かを作り出すのが楽しくて好きなんだよ。若い頃に土木系の仕事をしていたのもあって。

──ボードウォークキャンプで池畑さんが普通に作業をしていたら、周りのボランティアの人たちも驚くんじゃないですか?(笑)

池畑:でもね、最初の頃は俺がドラムを叩いているのを意外とみんな知らなかったよ。ある年からよく気づかれるようにはなったけど。

──フジロックでの池畑さんの名演は数あれど、2004年のルースターズのオリジナル・メンバーによるラスト・ライブは屈指のステージでしたね。調整を兼ねた新宿ロフトでのシークレットGIGを含め、個人的にも一生忘れられない思い出です。

池畑:なんというか、有り難かったなという思いは今もあるね。自分たちで意図的にフジロックにつなげたつもりはなかったけど、いろんな流れの中であの特別なステージを用意してもらったというか。

──池畑さんと日高さんの関係性がルースターズという物語の背骨を支えていたところもあったと思うし、だからこそ2004年のグリーン・ステージで日高さんがバンドを呼び込むところからグッときたんですよね。

池畑:ルースターズを辞めた後、俺は九州に戻っててね。その頃の日高さんはSMASHを始めて、ビリー・ブラッグを招聘したりしていた。日高さんがビリー・ブラッグを連れて小倉の街を回ってて。

──まさか池畑さんがアテンドを?

池畑:うん(笑)。ビリー・ブラッグがキン肉マンが大好きって言うから、おもちゃ屋へ連れて行ったりして。日高さんも俺ならそういう仕事をやるのに信用できるというか、間違いはないだろうみたいな感じだったんじゃないかな(笑)。たまにそういう仕事を手伝って、海外のミュージシャンはビジネス的な部分ももちろんあるんだろうけど、それだけではない、人とのつながりみたいなものを大切にするのを学べたのは良かったね。

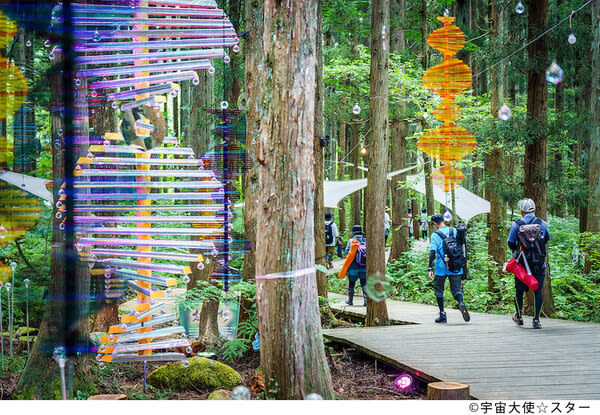

__▲2014年の“ROUTE 17”

Ⓒ Yasuyuki Kasagi__

──ルースターズのメンバーでそこまで深い仲というか、日高さんと濃密な時間を一緒に過ごしているのは池畑さんだけですよね?

池畑:たまたま趣味が近かったというか、俺の好きな類のものを日高さんが持っていることが多くてね。たとえばルースターズの事務所に行ったとき、ビルの前に俺が欲しかったハーレー(ダビッドソン)が置いてあって。誰が乗っているのかと思えば持ち主が日高さんで、「乗るか?」なんて言われて(笑)。

──資料によると、池畑さんのフジロック初出演は2002年で、ROCK'N'ROLL GYPSIES(以下、ジプシーズ)とJUDEのメンバーとしてでした。意外にもフジの初年度から間があいていたんですね。

池畑:自分が出られるとは思わなかったというか、そういう場所じゃないと考えていたんじゃないかな。海外のミュージシャンが集まるフェスという印象も強かったし。ジプシーズとJUDEで出演が決まったときも「ああ、出るんだ…」とピンとこない感じだった。

忌野清志郎はフジロックの精神的支柱

──2002年はジプシーズやJUDE以外にも、苗場食堂にあった小さなスペースで忌野清志郎さんと共演するという重要な場面もあったんですよね。のちの“苗場音楽突撃隊”につながる雛型がそこで出来つつあったという。

池畑:そうそう。みんなで苗場食堂で飲んでいたら、日高さんが「清志郎くん、ここで何かやらないか?」と急に言い出して。その場に俺もいるってことで、「お前も何かやれ」とジャンベを持ってきて。そこでも日高さんに「やるのか? やらないのか?」と言われて「やります!」と(笑)。

──即興で何を演奏したんですか。

池畑:トロージャンズのギャズ・メイオールもいて、一緒に「りんご追分」をやったのは覚えているんだけど、あとの記憶がさっぱりでね。あと、(仲野)茂もそこに遊びに来ていて、何か一緒にやった気がする。とにかく凄い数の人が集まってきて、異様な光景だったのは覚えてるけど。

──去年(2021年)の『忌野清志郎 Rock’n’Roll FOREVER with ROUTE 17 Rock’n’Roll ORCHESTRA』は実に素晴らしいセッションでしたが、池畑さんにとって清志郎さんは7歳上の先輩で、上京したてのルースターズにとっては同時代で活躍するRCサクセションをライバル視していたところもあったのでは?

池畑:そう、ライバルだった。きっと花田(裕之)のほうが先に知り合って仲良くしていたと思うけど、俺が清志郎さんと飲んで言葉を交わすようになったのはだいぶ後…日高さんに紹介してもらってからだね。行った店にたまたま清志郎さんがいたりして。BOØWYにいた松井(常松)くんと彼のソロ・アルバム『SONG OF JOY』を作っていた頃、松井くんと一緒に行った店に清志郎さんと日高さんがいたんだよ。そこで一緒に飲んだのが清志郎さんとの初対面。

──『SONG OF JOY』ということは1991年頃ですね。2002年に苗場食堂で共演した頃は近しい関係だったんですか。

池畑:凄く近いわけではなかったけど、一応の面識はあった感じ。清志郎さんとはずっとそんな感じだったよ。たとえば誰かの葬儀ですれ違うときも軽く会釈するだけだったし。

──東京で一旗揚げようと血気盛んだった22歳頃の池畑さんは、当時の清志郎さんをどう見ていたんですか。

池畑:俺が中学の頃からラジオで聴いてた人だし、RCのフォーク時代ももちろん知ってた。それがあるときからロックに転向して、「エッ、それはちょっと違うんじゃないの?!」と思ったね。それをやられたらきっといい方向に行ってしまうから困るな、という意味でね。ある種、ボブ・ディランがアコギをエレキに持ち替えたときの衝撃に似たものがあったというか。案の定、泉谷(しげる)さん、RC、シーナ&ロケッツが連なって日本のロックの流れを変えていったよね。

__▲2014年の“ROUTE 17”

Ⓒ Yasuyuki Kasagi__

──去年の『忌野清志郎 Rock’n’Roll FOREVER』を見て、死後12年を経てもなお清志郎さんがフジロックの精神的支柱であり続けているのを実感したのですが、池畑さんはどう感じましたか。

池畑:俺もそう思った。日高さんと清志郎さんのつながりの深さも聞いていたし、清志郎さんが亡くなった後も苗場で清志郎さんが日高さんのそばにいる感じもあったし、日高さんが大切に思っていた人は俺にとっても大切な存在っていうのかな。ずっとライバル視していたけど、だんだんそんなふうに変わっていった。実際、亡くなったときも不思議なことが起こってね。

──不思議なこととは?

池畑:いま思えばあれは2009年の5月2日、俺はボードウォークの作業で苗場へ行く予定だった。でもちょっと用事が立て込んでしまって、これから出かけるには遅い時間になっちゃってね。それで苗場へ行くのは明日にするかと思いながら片付けをしていたらラジカセが出てきて、それがポンと落ちてきた瞬間にスイッチが入って、「忌野清志郎さんが亡くなりました」ってニュースがラジオが流れてきて。ああ、これはすぐに行かなくちゃと思って苗場へ出かける準備をしたよ。

──ロックの神様からのお知らせだったのかもしれませんね。

池畑:そういう不思議な体験は他にもあって、浅川マキさんが亡くなったときもそうだった。CDの棚を整理していたら、たまたま1枚だけポンと落ちてきたのがマキさんのCDでさ。まさか何かあったわけじゃないよな? と思ったら、マキさんが名古屋に滞在中亡くなったことを知って。愕然としたね。

──マキさんにも“ROUTE 17”の一員として唄って欲しかったですね。

池畑:それは自分の中でもずっと考えていたことでね。いつかフジロックでマキさんと同じステージに立ちたいと願っていたし、実現したら凄いことになっていたと思う。

“苗場音楽突撃隊”や“ROUTE 17”の雛型としてあったもの

──2011年から苗場食堂ステージで行なわれるようになった“苗場音楽突撃隊”も、池畑さんの音楽人生を語る上で欠かせないものになりましたね。

池畑:ああいう即興性の高いセッション的なものを日高さんはやりたいとずっと考えていたのかもしれないし、それ以前からフジロック以外の場所でそういうものをやれと日高さんには言われていたんだよ。「お前がバンマスになって、腕利きのミュージシャンを集めて面白いことがやれないか?」って。

──私見ですが、“苗場音楽突撃隊”も“ROUTE 17”も『BIG BEAT CARNIVAL』(2008年10月に福岡と東京で開催された、池畑潤二の50歳を祝う生誕祭)が雛型としてあったのが大きかったのではないかと思うんです。

池畑:そうだね。遡ると『HAKATA BEAT CLUB』(2004年11月に福岡と東京で開催された、浦田賢一、梶浦雅裕、川嶋一秀、池畑潤二という4人のドラマーが主軸となったスペシャルイベント)をやれたのも大きかった。さらに遡ると、ルースターズを辞めて九州へ戻ったときに地元のミュージシャンを集めてそれと似たようなことをやっていたんだよ。そこにUP-BEATでデビューする前の広石(武彦)がいたりしてね。

──ZERO SPECTERをやる前の話ですか。

池畑:地元でそういうことをやった流れでSPECTERSを結成することになり、ZERO SPECTERと名前を変えたわけ。

──なるほど。ルースターズ脱退以降の活動のすべてが今日に至る池畑さんの音楽人生につながっているんですね。

池畑:いま思えばね。先週末、『ロックンロール スター千一夜』という群馬のイベントで広石と共演したときもそんなことを思い出して。こういう面子で集まって、あいつにあの曲を唄わせたら面白いだろうなっていう視点が昔からあるんだよね。その昔、ルースターズでツアーに出るとき、俺がツアーでやる曲を集めてカセットテープでDJ的に編集してさ。それを運転しながら聴いていると、思わずプロデューサーというかバンマス的視点になったりして。

──2013年に始まった“ROUTE 17 Rock‘n’Roll ORCHESTRA”は「フジロックの朝イチに目が覚めるようなことをやりたい」という日高さんのアイデアから始まったそうですが、それ以前、池畑さんが2011年に出演したDAD MOM GODも確かグリーンステージで朝イチにライブをしましたよね。その際の経験がのちの“ROUTE 17 Rock‘n’Roll ORCHESTRA”に活かされているように思えるのですが、いかがですか。

池畑:影響はあったと思う。DAD MOM GODで朝イチでやったときにその場の状況がよく分かったというか、ライブが始まるぞ! という空気がいまいち作りづらいというか。お客さんもテントから出てきてぞろぞろ移動する時間帯なんだよね。それもあって、朝イチで目が覚めるような盛り上がるライブをグリーンステージでやりたいという構想が日高さんの中で生まれたんじゃないかと思う。それも例によって「やるのか? やらないのか?」という話で(笑)。

__▲2014年の“ROUTE 17”

Ⓒ Yasuyuki Kasagi__

──ルースターズはブルースやロックンロールの古典を現代に伝えるバンドだったし、その流れを汲むかのように往年のリズム&ブルースやロック・クラシックスを手練の演奏陣が披露する“ROUTE 17 Rock‘n’Roll ORCHESTRA”は古今東西の良質な音楽を次世代へ伝承する意義深い場でもあると思うんです。そうした不滅のクラシック・ナンバーを若い世代が楽しく享受している姿も美しいですし。

池畑:日高さんが「あれをやろう、これもやろう」というのが大元にあって、音楽的なジャンル分けや時代分けもしなくちゃいけないし、一言にブルースと言ってもその中でさらにジャンル分けがあったり、今年はこの辺りを攻めてみようかというチャレンジもしないといけない。その上でこの歌はあの人に歌ってもらおうとかの人選があるので、準備期間はかなり大変なんだよね。日高さんと飲みながら対話を重ねて、それを俺がすべてノートに書き留めないといけないから(笑)。

──今年の“ROUTE 17 Rock‘n’Roll ORCHESTRA”は池畑さんを筆頭に、花田裕之さん(Gt)、ヤマジカズヒデさん(Gt)、細海魚さん(Key)、隅倉弘至さん(Ba)、梅津和時さん(A.Sax)、田中邦和さん(T.Sax)、タブゾンビさん(Tp)、青木ケイタさん(B.Sax)、丈青さん(Pf, Key)、スティーヴ エトウさん(Per)、タニー・ホリデイさん(Cho)という豪華面子で、基本的な楽器の構成と顔ぶれは2013年の始動以来、大きな変動はありませんよね。

池畑:面子に関してはある程度の設計図が最初からあった。それに加えて、日高さんが「ジャズができるピアニストはいないのか?」と言うので、タブと一緒にいろいろやっていた丈青のことが思い浮かんで声をかけてみた。

今年の“ROUTE 17”は音楽的にハードルが高い

──つまり池畑さんとセッション経験のある強者が随時引き寄せられているわけですよね。2015年の“ROUTE 17”で吉川晃司さんがエルヴィス・プレスリーの「Hound Dog」を披露したときは、池畑さんがサポートを務めたCOMPLEXでの経験が活きているんだなと思いましたし。

池畑:自分が一緒にやってきた関係性もあるし、あとは「吉川がプレスリーを唄ったら面白いだろうな」という発想、直感みたいなものが俺の中でずっとあった。あのときはプレスリーの「Hound Dog」とキャロルの「ファンキー・モンキー・ベイビー」を唄ってもらったんだけど、吉川は意外にもどちらもあまり詳しくないって言う。でも絶対に合うからという俺の意向を汲んでくれてやってみたら上手くハマったんだよね。

▲八代亜紀をゲストボーカルに迎えた2016年の“ROUTE 17”

──八代亜紀さん(2016年)や加山雄三さん(2017年、2019年)といったビッグネームをお招きするという采配、慧眼も凄いですね。

池畑:八代さんや加山さんはたまたまご一緒させていただく機会があって、そういういろんな縁を辿ってオファーさせてもらった。“ROUTE 17”は誰でも簡単に出られるわけじゃない、ハードルの高いステージにしたかったし、八代さんや加山さんに出ていただいたことである種の風格を出せるようにもなったと思う。まあ、いろんなタイミングやつながりもあるんだけどね。八代さんに関して言えば、その前年に『哀歌 -aiuta-』というブルース・アルバムを出していて、そこに梅津さんや(藤井)一彦が参加していたから。

──今年で“ROUTE 17”も9回目で、毎年同じ演目をやるにもいかないし、選曲も人選もハードルが上がる一方だと思うのですが。

池畑:最初は自分たちの好きなブルースやロックンロールを勢いに任せてやれば良かったところもあったけど、だんだんそういうわけにもいかなくなり、たとえば3日間のグリーンステージ全体の中の一つとしてどんなテーマにするかというバランスも考える必要が出てくる。今年の“ROUTE 17”は全体の流れの中のどのポジションなのかっていう。当初の目論見だった朝イチに出てきてただ盛り上げればいいってわけにいかないし、進化した“ROUTE 17”も見せたいからね。

──今年はUAさん、EGO-WRAPPIN'の中納良恵さん、ウルフルズのトータス松本さんをボーカリストと迎えることが発表されていますが、どんな内容になるのでしょう?

池畑:例年とはちょっと違う形で女性ボーカルをフィーチュアするのはどうかという提案を受けて、それで考えてみようと。やっと曲目も決まって、バンドの連中はみんないまバタバタの状態(笑)。今年は音楽的にわりとハードルが高いのかもしれない。これまでは一人のゲスト・ボーカルに対して数曲しかできなかったし、全体の構成を考えるとそのほうが良かった。でも今回は、一人の持ち歌が多めになりそうだね。ソロもあり合唱もありで見せ場を増やしつつ、バンド的にもある程度成熟した部分を魅せられると思う。本当はあまり成熟した感じにしたくないというか、バンドとしてもっと自由な部分を残したほうがいいのかなと考えていたんだけど、百戦錬磨の面子なので自由な部分はいくらでも出せるだろうと思って。

__▲2019年の“ROUTE 17”

Ⓒ Masanori Naruse__

──リハーサルはどれくらい時間を割けられるものなんですか。

池畑:バンドは4日間で仕上げる。ゲストは2日間のゲネプロで仕上げるんだけど、そこに来れる人もいれば来れない人もいる。

──フジロックには海外のバンドも数多く出演するし、彼らに負けてはいられないという姿勢もあるでしょうし、彼らが聴いて育ったクラシックスを演奏する手前、生半可なものは聴かせられないという思いも当然あるでしょうし、リハーサルは自ずと気合いの入ったものになるんでしょうね。

池畑:それは凄いあるね。さっきも言ったけど、“ROUTE 17”は誰でも出られるものじゃないから。それに比べて“苗場音楽突撃隊”はもっとラフな感じ。“突撃隊”というだけあって、その場でやれる人と「何やる?」と決めて、こっちは一貫して向こうがどう出ても応えられるハコバン態勢。その緊張感もあるけどね。

──演者としてスタッフとしてフジロックに参加してきた四半世紀の中で、とりわけ印象深かった出来事とはどんなことですか。

池畑:どういうわけか、俺はミュージシャンの送り迎えをすることがたまにあってさ。あるときホテルの前にいたら、向こうから女性がやってきて「レッドマーキーまで乗せてって」って言うわけ。それがビョークだったりね(笑)。別に送迎車を頼んでいたはずなんだけど、これも何かの縁だから車の後ろに乗せて送ったよ(笑)。あと、車に乗せたミュージシャンが偶然にも全員ドラマーだったりとか。スペシャルズのジョン・ブラッドベリー、エルヴィス・コステロのバンド(ジ・アトラクションズ)のピート・トーマス、グレン・マトロックのバンドのクリス・ムストーというドラマーばかりが乗り込んできてね。運転する俺もドラマーだし(笑)。やっぱり面白いのはバックステージかな。グリーンステージに行く手前にロンドンチームがやっているワークショップがあって、そこにいると本番を控えたミュージシャンが通り過ぎるわけ。ジョン・フォガティやロキシー・ミュージックの面々が目の前を通っていくのは壮観だったな。

フジロックに携わることはライフワークの一つ

──去年はコロナ禍を経て1年ぶりのフジロック開催でしたが、やはり感慨深いものがありましたか。

池畑:開催自体はもちろん嬉しかったけど、ロンドンチームがいなかったからね。俺には彼らの存在が凄く大事だし、毎年苗場で元気でやっている姿を見るのも含めてフジロックなので。今年はジェイソンとゴードンは来られそうなんだけど、他のメンバーはまだ難しいみたい。でも各自が今やれることをやって来年につなげればいいと思っているから。ステージ以外にもロンドンチームが作るサーカスやパレスみたいな遊び心に溢れたスペースがあるのがフジロックらしさだと思うし、他の国内フェスでは味わえないものだよね。

──唯一無二ですよね。モアファンエリアはそれなりに手が込んでいるけどハンドメイドの温かさがちゃんと感じられて。

池畑:そうだね。それがゼロから作り上げられるまでを見て感化されるし、俺もまた頑張ろうって気になる。ここまで来たらフジロックに携わることは自分のライフワークの一つだよね。

──ジプシーズもコロナ禍を経て『Honest I do』というクアトロツアーを開催するに至り、いろいろと復活の狼煙を上げるタイミングですね。

池畑:ジプシーズはツアーの前後でレコーディングに入る予定だったんだけど、ちょっと時期が合わなくてね。早ければ8月、もしくは9月にかけてやれればいいなと思ってる。花田も下山(淳)も細かく動き出したから、みんなのスケジュールを擦り合わせるのが大変なんだよ。俺としては常にバンドとして動ける態勢にしておきたいし、彼らにはそう提言したいんだけどね。俺自身はこうしてフジロックに関わらせてもらいつつ、バンドはバンドでしっかり継続させたい。そうやって気に留めておかないと、あっという間に時間が過ぎてしまうから。コロナ禍のこの2年もそんな感じだったしさ。

──あと6年ほどしたら、三度目の『BIG BEAT CARNIVAL』も開催していただかないといけませんし(笑)。

池畑:それは今のところ何も考えてない(笑)。磔磔でやったとき(2018年10月に開催された『BIG BEAT CARNIVAL IN 磔磔SPECIAL 3days』)は「次にやるのがまた10年後だとみんなくたばってるかもしれないから、5年後にやろうか」なんて話していたんだけど。

──となると、来年(2023年)開催ですね。

池畑:…やっぱり10年後でいいかな(笑)。

──“ROUTE 17”に限らず、演者としてフジロックで今後やってみたいアクト、セッションの構想はありますか。

池畑:2017年の“ROUTE 17”ではエルヴィン・ビショップに、2019年の“ROUTE 17”ではホットハウス・フラワーズのリアム・オ・メンリィに入ってもらったことがあったけど、あんなふうに海外のミュージシャンとのセッションを増やしたい。コロナ禍になる前の3年ほどは日高さんと一緒に海外へ出かけて、面白いバンドがいたらフジロックに出ないかと声をかけていたんだよ。エルヴィン・ビショップやホットハウス・フラワーズもその中で出会った人たちでね。エルビンには自身のヒット曲の「Fooled Around and Fall in Love」を、リアムにはカーティス・メイフィールドの「New World Order」をそれぞれ唄ってもらったんだけど、凄く良かった。観客としてまっさらな気持ちでライブを観るのはやっぱり凄く大事だし、刺激を受けるね。体力、気力はまだ充分にあるし、プレイも自分ではどんどん良くなっている手応えがある。それを若い世代が見てどう感じるんだろうという視点も絶えずあるね。だから国内外のフレッシュな音楽には常に触れていたいし、それを“ROUTE 17”にフィードバックしたい。“ROUTE 17”は自分の音楽人生を凝縮させたようなステージだから。その前の年に自分が取り組んだことや培った人脈が翌年のステージに活かされたりするからね。

──いっそのこと、“ROUTE 17”がステージごと海外へ進出しても良い気がしますね。世界でも充分通用するでしょうし。

池畑:それもいいね。数年前、日高さんやロンドンチームの面々とグラストンベリー(・フェスティバル)に行ったときに狭いスペースでセッションがあって、全然盛り上がってなかったんだよ。それで俺がドラムで入って、即興でホワイト・ストライプスの曲を合わせたら凄く盛り上がってさ。それが俺の“グラスト・デビュー”(笑)。凄く楽しい経験だったし、向こうでやるのは望むところだね。まあ、海外でやるときもまた日高さんに「やるのか? やらないのか?」って言われそうだけど(笑)。