コロナ禍での東京の人口減少が話題になっていたが、この3月には東京への人口流入が急回復している。その転入超過数3万3171人のほとんどは進学・就職の若者である。

そこには、地方と東京のライフスタイルの違いが大きく影響している可能性がある。

クルマを使わずよく飲みに行く東京

筆者もそうだったが、上京して最初に衝撃を受けるのは、人の多さと地下鉄・私鉄・JRといった鉄道網の密度の高さと複雑さである。地方と違って時刻表はほとんど意識する必要はないが、目的地まではパズルのような複数のルートがあり、複雑な乗り換えに慣れるとクルマがほとんど必要ないことに納得する。

そして、電車に乗ってよく歩く生活に慣れてくると、飲みに行ったりするようになり、それが当たり前だという感覚になる。

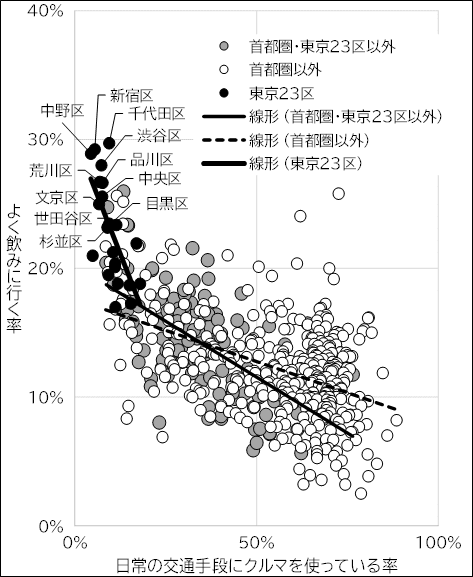

実際に「いい部屋ネット街の住みここちランキング」の個票データを使って集計してみると、東京23区では「日常の交通手段にクルマを使っている率」は2割に届かず、「よく飲みに行く率」は逆に2割を上回る自治体が多い。

右の散布図を見ると線形近似線の傾きが大きく違うことからも、東京23区の特殊性をよく表している。東京23区以外ではクルマを使っている率が高まるとよく飲みに行く率が低下する傾向にあり、そもそも日常の交通手段にクルマを使っている率が5割を超える自治体が多い。

ここから分かるのは、いつもクルマで移動し、そのためなかなかお酒を飲めない地方と、クルマをほとんど使わず電車で移動しよく歩き、よく飲みに行く東京という大きく違う二つのライフスタイルがある、という事実である。

そうした観点では東京では活気のある駅前商店街があり、歩いて暮らせるコンパクトシティが維持されているが、クルマ社会になったしまった地方でそれを実現することは難しいだろう。

そして地方の人は満員電車と新宿や原宿のイメージで東京の暮らし方をなんとなくイメージできるが、一方で1時間かけてクルマでイオンに行くという生活を東京の人はイメージしにくい。

イオンのある街は住みやすい

東京の人は、巨大な駐車場がある大型ショッピングセンターにクルマで行くことはあまり多くないと思うが、地方には全国に展開しているイオンモールのほかにも、中四国・九州のゆめタウン、中四国のフジグラン、関東のアリオ、東海のアピタのほか、三井アウトレットパーク、ららぽーとなどさまざまな大型ショッピングセンターがある。

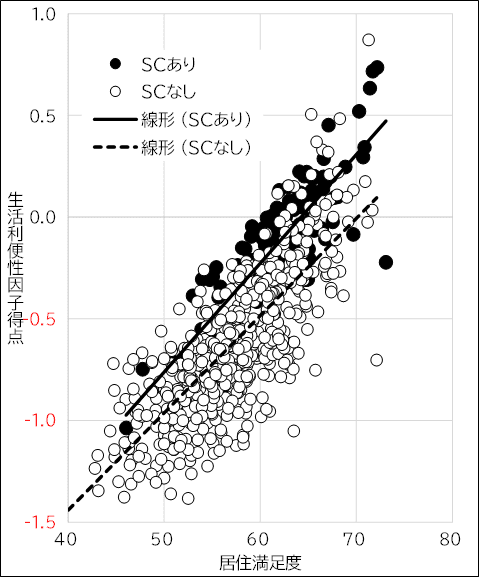

このうち全国のすべてのイオンモールが含まれる延床面積2万4000㎡以上の大型ショッピングセンターの有無によって、生活利便性がどのように異なるのかを「いい部屋ネット街の住みここちランキング」の個票データを使って、大都市圏・県庁所在地を除いた自治体を対象に散布図を作成すると下図のようになる。

散布図を見ると、大型ショッピングセンターがある自治体のほうが、ない自治体よりも明らかに生活利便性の因子得点が高くなっている。

また、図には示していないが大型ショッピングセンターのある街の2015年から2020年にかけての人口増加率も高い傾向にある。

一部の「まちづくり専門家」には大型ショッピングセンターの評判は良くないようだが、住民からは支持されているのだ。

日本の暮らし方の二重構造

今の豊かな生活からは想像することが難しいが、戦後の日本は貧しく、全国の駅前には商店街があり、地方ではバスに乗って買い物客が集まってきていた。

実際1966年の全国の乗用車はわずか228万台だったが、6年後の1972年に1091万台、さらに7年後の1979年に2140万台となり、2021年には6191万台に達している。

1970年以降、クルマの急速な普及に伴って地方では駅前商店街が衰退していったが、イオンモールのような大型ショッピングセンターの大量出店とはタイムラグがある。

一般社団法人日本ショッピングセンター協会が公表しているデータを集計してみると、店舗面積1万㎡以上のショッピングセンターのうち1990年以降に開業した施設が施設数で79.5%、面積ベースでは83%を占める。さらに2000年以降に開業したものに限ると施設数で51.1%、面積ベースで59.1%を占めている。

イオンモール等の大型ショッピングセンターは地方の商店街を衰退させたのではなく、商店街の衰退によって生まれた市場に進出していったという側面もある。

一方、1960年時点では銀座線と丸の内線だけであった首都圏の地下鉄は、1970年代以降多数建設され、今もなお新線工事が続けられている。 こうした都市部での地下鉄建設と地方でのクルマの普及という相反するベクトルに、大型ショッピングセンター開業が加わって東京と地方、ショッピングセンターのある街とない街という日本の暮らし方の二重構造が生み出されたのだ。

2022/6/1 不動産経済Focus&Research

不動産経済Focus&Research