広島、長崎に原子爆弾(げんしばくだん)が投下されてから間もなく77年になります。世界の国々は原爆など核(かく)兵器をなくすことを目標にしてきましたが、アメリカやロシアなどで核兵器の開発は続けられています。今、世界に核兵器は何発あるのか調べてみました。

核兵器は爆発する部分の「核弾頭(だんとう)」と、核弾頭を運ぶミサイルなどの「運搬手段(うんぱんしゅだん)」に分けられます。

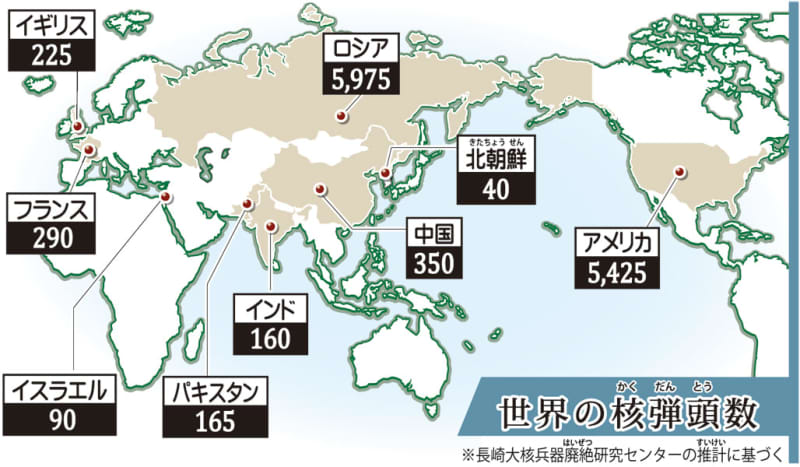

長崎大核兵器廃絶(はいぜつ)研究センター(RECNA=レクナ)の今年6月時点の推計(すいけい)では、核弾頭を持つのは、「核保有(ほゆう)5大国」と呼(よ)ばれるロシア、アメリカ、中国、フランス、イギリス、それにパキスタン、インド、イスラエル、北朝鮮の計9カ国で、1万2720発に上ります。中でも多いのはロシアとアメリカで、両国で約9割(わり)を占(し)めています。

アメリカと旧(きゅう)ソ連が対立を深めた「冷戦」時代の1980年代には、世界全体で7万発を超(こ)える核弾頭があったといわれています。それから今は2割ぐらいにまで減(へ)った計算になりますが、それでも1万を超す数が残っているのです。

第2次世界大戦が終了(しゅうりょう)した後、46年1月の国際連合(こくさいれんごう)(国連)総会(そうかい)の決議第1号は、核兵器と大量破壊(はかい)兵器の廃絶を目標としました。冷戦時代の中でも、核保有国を含(ふく)め多国間で「核拡散防止条約(かくさんぼうしじょうやく)(NPT)」という約束を結んだり、2国間で核兵器を減(へ)らすための条約をつくったりしてきました。

しかし、「核兵器のない世界」は今も実現(じつげん)できていません。核保有国の間ではむしろ核兵器を新しくしたり、もっと活用できるようにしたりする動きが近年、目立ってきています。

核兵器は爆発すると強烈(きょうれつ)な熱線や放射線(ほうしゃせん)を放出し、爆風を発生させます。二つの原爆では45年末までに広島で約14万人、長崎では約7万4千人が亡くなり、今も多くの被爆者(ひばくしゃ)が放射線の影響(えいきょう)で苦しんでいます。戦後は、その大きな破壊力から実際(じっさい)には使用できない「使えない兵器」ともいわれてきました。

それでもロシアやアメリカなどが核兵器を保持するのは「核抑止(よくし)」という考え方があるからです。他国と同じように核兵器を持ち、反撃(はんげき)できる姿勢(しせい)を見せれば、相手の攻撃(こうげき)を思いとどまらせることができる-という論理(ろんり)です。核兵器は「脅(おど)し合い」の道具となっているのです。

その脅しが今年、公然と行われる場面がありました。ロシアのプーチン大統領(だいとうりょう)が2月、隣国(りんごく)ウクライナに攻(せ)め込(こ)んだ際、「ロシアは核保有国の一つ。われわれに攻撃を直接(ちょくせつ)加えれば、どんな攻撃者も敗北は免(まぬが)れず、不幸な結果になる」と演説(えんぜつ)し、核兵器使用の可能性(かのうせい)をにおわせたのです。

また、核兵器の開発を続けてきた北朝鮮(きたちょうせん)は今年もミサイルの発射(はっしゃ)実験を繰(く)り返(かえ)しています。核兵器を巡(めぐ)る状況(じょうきょう)は深刻化(しんこくか)しているといえます。

◎禁止条約 初会議を開催

そうした核保有国の動きへの危機感(ききかん)から、「核兵器のない世界」を求める声も高まっています。

2017年、オーストリアやメキシコなど核兵器に反対する国々が中心になって「核兵器禁止(きんし)条約」がつくられ国連で採択(さいたく)、昨年1月に発効(はっこう)しました。この条約は、核兵器をつくること、持つこと、使うこと、脅すことも含め核兵器に関する全ての活動を禁止する初めての国際ルールです。

今年6月にはオーストリアの首都ウィーンで、この条約に参加する国々による第1回会議が開かれました。「核兵器のない世界」実現に向けてすぐに行動することを呼びかける「ウィーン宣言(せんげん)」と「行動計画」を採択しました。

しかし、ロシアやアメリカなど核保有国は会議に出席しませんでした。広島、長崎の原爆で核兵器の恐(おそ)ろしさを知るはずの日本も出席しませんでした。核兵器を含めアメリカの軍事力に日本が守られていることを考えて見送ったのですが、国内外から批判(ひはん)の声が上がりました。

一方、被爆地長崎市からは田上富久(たうえとみひさ)市長や被爆者の朝長万左男(ともながまさお)さんが会議に参加してスピーチし、核兵器禁止条約の大切さを訴(うった)えました。

8月には、核保有国や日本なども参加する核拡散防止条約(NPT)の会議もアメリカで開かれる予定です。核兵器をなくしていくために、これから日本がどんな役割を果たすのかも問われています。