2030年までに陸域と海域それぞれの30%以上を保全する国際目標「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」。日本を含むG7各国は昨年、2030年までに自国の陸域、海域の少なくとも30%を自然環境エリアとして保全することを約束した。では、どうすればこの壮大な目標を達成していけるのか。サステナブル・ブランド国際会議2022横浜では、生物多様性経営の専門家である足立直樹氏がファシリテーターを務め、30by30達成に不可欠なアクターである金融機関や環境省の担当者らが議論を行った。(小松遥香)

ファシリテーター

足立直樹・サステナブル・ブランド国際会議 サステナビリティ・プロデューサー

パネリスト

田邉元・肥後銀行 地域振興部 理事 地域振興部長

羽井佐幸宏・環境省 自然環境局 自然環境計画課 調整官 (オンライン登壇)

原口真・MS&ADインターリスク総研 リスクマネジメント第三部 フェロー、MS&ADインシュアランスグループホールディングス TNFD専任SVP

30by30達成に不可欠な OECM 来年度までに国内で100地域を認定へ

30by30は、12月にカナダで開催されるCOP15(生物多様性条約第15回締約国会議)で採択が目指される新たな世界目標(ポスト2020生物多様性枠組)の一つだ。COP15に先立ち、G7各国は昨年のG7サミットで30by30の推進を約束。日本では環境省がその実現のための基本コンセプトとロードマップを公開している。

2020年までの世界目標だった愛知目標(20の個別目標)では陸域の17%、海域の10%とされていた保全・保護目標を、30by30では、2030年までにそれぞれ30%まで引き上げた。

愛知目標の成果について、環境省の羽井佐幸宏氏は「多くの目標でかなりの進捗が見られたが、完全に達成できたものはなかった。2050年に自然と共生する世界を実現するには、『今まで通り(business as usual)』から脱却し、社会変革を起こすことが求められている」と語った。

こうした流れの中で、世界が団結して生物多様性の回復(ネイチャーポジティブ)に取り組むために期待されている30by30。その実現に欠かせないのが、保護地域以外の場所で生物多様性保全に貢献する土地「OECM(Other Effective Area-based Conservation Measures)」の認定だ。

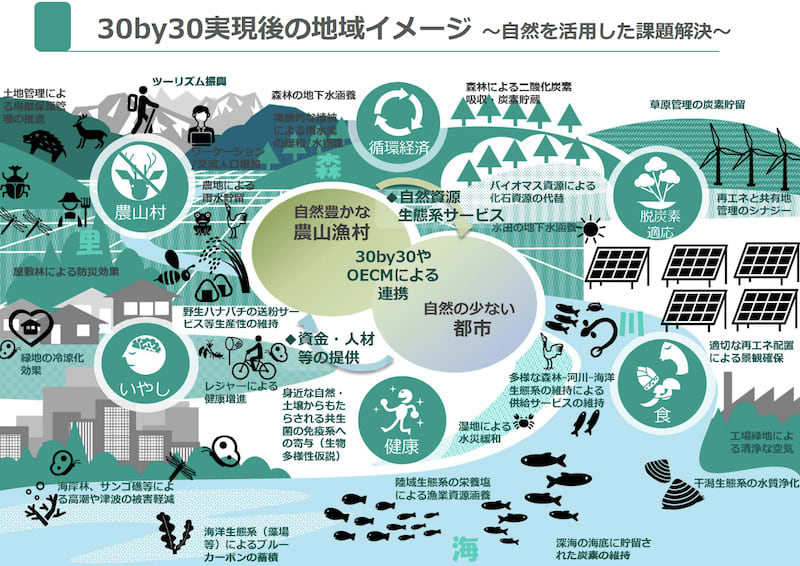

現在、日本では陸域の約20%、海域の約13%が国立公園などの法律に基づく保護地域として保護されているが、30by30達成には保護地域の拡大が必要となる。そのため、社寺林や企業有林、企業緑地、里地里山など、企業や団体、個人、自治体が所有する生物多様性の保全に貢献する土地をOECMとして認定する動きを進めている。政府は、2023年度には全国100地域以上をOECMとして認定する方針だ。

羽井佐氏は「OECM認定は、企業の保有資産がグローバルな課題解決に貢献することを明確に説明するためのものだ」と説明した。

自然を黒字にする経営にお金が流れ始めた

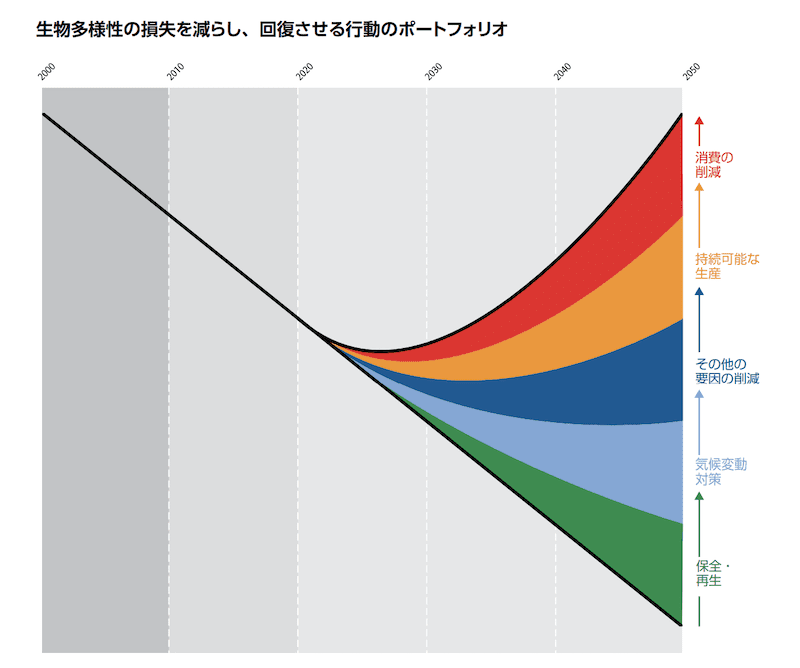

「世界のお金の流れが、ネイチャーポジティブ、自然を増やすという方向に変わり始めている」と話すのはMS&ADインターリスク総研の原口真氏だ。自然資本に関する財務情報開示の枠組みを検討する「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」に日本から唯一参加する原口氏は、TNFDこそが自然を黒字にする経営にお金の流れを変えようとするものと話す。「生物多様性の損失を減らし、回復させる行動のポートフォリオ」を指しながら、こう例えた。

「今の地球の状態を一つの会社に例えると、自然の恵み以上に資源を使い、右肩下がりで毎年赤字を出して資本が減っている状態。このまま赤字を出し続けると債務超過になるため、いろいろな手を尽くして赤字を減らさないといけない。赤字経営の会社を黒字にするには、無駄をカットし、生産性を上げ、資本を増強する。同じようにして、消費を削減し、持続可能な生産をし、崩してはいけない自然資本をしっかり守ることが大事。30by30やOECMはそのためのものだ」

原口氏は、生物多様性保全の取り組みと気候変動の取り組みの違いについて、「温室効果ガスは排出した場所と影響を受ける場所が必ずしもつながっていない。しかし、自然関連の課題は必ず場所に紐づいている。その場所に行かなければ課題やリスクが分からず、排出算定(スコープ1+2+3)によってサプライチェーンを評価するような一律的なアプローチでは対応できない。これが企業や金融機関にとって大きな課題になる。場所の情報を読み解き(虫の目)、それをグローバルな目で整理、分析して(鳥の目)、情報開示に対応するグローカルな人材の育成が必要だ」と語った。

地銀が進める、生物多様性の保全に配慮した地域づくり

次に、熊本・肥後銀行の田邉元氏が事例を紹介した。肥後銀行では、令和2年7月豪雨で氾濫により死者65人を出した球磨川流域地区において、熊本県と同行が幹事機関となり、熊本大学や東京大学、日立製作所などと協働する「緑の流域治水プロジェクト」を通して、同地区の治水を核とした大災害後も安全・安心に住み続けられる豊かな環境、若者が集まる持続可能な地域の実現に向けて取り組みを進めているという。

プロジェクトでは、ダムや河川改修などのハード技術を使った従来の治水技術を活用するだけでなく、田んぼダムや雨庭といった自然を活用して流域全体から流出する水の量を抑制するほか、IoTを活用した土壌浸透解析、氾濫流コントロールを連動させた取り組みを進める。同時に、地域資源を活用した産業創生も行う方針で、目指す姿の一つとして「地域が一体となって生物多様性を維持する地域」を掲げ、OECM湿地管理団体や地域小水力発電企業の設立を目指すなど、事業と生物多様性保全の両立を目指している。

30by30、OECMをどう推進するか

ここからは、ファシリテーターの足立氏とパネリスト3者のディスカッションの内容を紹介する。

足立:これまで保護区を増やせてこなかった中、30by30は野心的な目標だ。日本がこれに参加表明をした背景は何か。勝算はあるのか。

羽井佐:国際的にさまざまな研究者が、どれくらいを保全していけば適当かを出している。どの論文も30―50%は保全しないといけないとしている。日本でもこうした研究が出てきており、保護されている地域を30%に拡大していくことで、既存の保護地域の連続性が高まり、絶滅危惧種の絶滅リスクが減るといった情報が徐々にオープンになってきている。

日本が早々に30by30への賛同を表明した背景には、日本の自然環境は人間が関わっている領域が大きいからだ。里地里山がそうだ。人間が手を加えることで、生物多様性が保たれる環境があるというのは日本・アジア地域特有のこと。守るべき地域があるということを世界に発信するためにも、日本は早々と手を挙げることが重要だった。

足立:具体的に、企業はどういう形でOECMや30%の保護地をつくることに貢献できるか。

原口:気候変動による自然災害の激化が見込まれる、そのリスクを小さくする活動が必要だ。地域で自然の力を生かして、自然を読みとって被害を最小化させる取り組みが必要になる。「緑の流域治水プロジェクト」がまさにそれに当たる。洪水が増えるからといって、ダムや堤防をつくっていてはいくらお金があっても足りない。

企業がどうOECMを活用するかというと、事業を行っている場所、原材料が生産されている場所の自然がどうなっているかを読み解いて、保護または管理された自然が必要であれば、その場所のOECM認定を目指して投資をし、自然をマネジメントしていくということで、サプライチェーン上の工場が被災によって操業停止になることなどが避けられる。まずはその場所が本業とどう結びついているかを把握することだ。

足立:自然の管理は、実際に何をやれば良いのか。

原口:日本の自然は人の手が入ってこそ良い状態が保たれ、管理された状態になる。しかし、海外から資源を買った方が安いということで、自然に手が入れられなくなった。手を入れるためのお金が流れていないことが問題だ。社会貢献による寄付などではなく、経済の中で、地域の自然にお金がもう一度流れる仕組みをつくることが必要だ。ネガティブな状態からポジティブな状態に持っていくマネーフローをどうつくるかということと直結する。

ローカルなお金の流れをつくり出して、しっかり手が入るようにするために重要なプレーヤーとなるのが地域金融機関だ。OECMに取り組む時には、グローバルで活動している人とローカルの人の知恵を組み合わせてやっていかないと上手くいかない。一方で、OECMに認定されても放置されることもあり、自然の回復につながらない可能性もある。

肥後銀行は地域金融機関として、具体的にどんなことをしようとしているか?

田邉:これまでの治水対策は、降った雨をいかにして海まで流すかというものだった。それを川にいかに流さないか、ゆっくり流すにはどうすればいいのかを研究していこうとしている。例えば、田んぼダム。田んぼに水門をつけて、それぞれの田んぼで水を貯めて、川に流さない。雨庭は、2―3メートル程度の幅を少し掘り、そこに石を並べて、雨樋からの雨水をそこに溜めておくと徐々に地中に浸透して下水に流れない。ほかには、湿地を守ることで、川に水を流すのではなく湿地が吸収する水を増やすことや、棚田を増やして水を張り、浸透させることにも取り組んでいく。小さなことを住民の皆さんと一緒にやって、できるだけ川に水が流れないようにして洪水を抑える取り組みをしている。

足立:OECMは30by30という野心的な目標を達成するための戦略的な方法であることが分かった。ただ、それを持続していくためにはお金の流れをつくる、地域の新しい産業につなげていかねばならない。その目処は徐々に立ってきているのか。

田邉:「緑の流域プロジェクト」については、今からつくっていくところだ。いかにして地域でお金が回る仕組みをつくるかーー。プロジェクトのなかで地域小水力発電企業の設立を目指しているが、(川に水が流れないようにするだけでなく)、川と付き合い、その水を利用して発電すれば良い。小さな水車のようなものをたくさんつくれば、地域で利用し、余れば売電し、地域にお金が入ってくる。そんな仕組みをつくっていけば、若者も戻ってきて産業も生まれるのではないか。

原口:地域にSDGs関連、ESG関連のお金を流すという時、「小水力でこれだけ稼ぐ」「有機栽培の農産物でこれだけ稼ぐ」とかいうように、投資に対してどれくらいリターンがあるかという評価になってしまう。それ以外の目先のキャッシュにならない効果、災害を抑制しているとかいうところについての価値化が今のお金の流れの中ではできていない。その投資が地域の安定性や、地域の人の生活の安心・安全の満足度につながるということを価値化してそこに投資する。目に見えるキャッシュとそれ以外の価値、非財務的な価値を合わせて投資価値があると見なすところに持っていく流れの検討が始まっている。

例えば、ニューヨーク証券取引所は、Natural Asset Companies(NACs)と呼ばれる上場基準を設け、自然のフローを黒字にすることをメインにする会社が上場できる仕組みを作ろうとしている。

日本でOECMを考える時に、地域にお金を呼び込むには地域にとっての目に見えない価値を見える化することが大事だ。理想的なのは、地域の人が持っているお金をそこに投資できること。地域の人が、自分たちの幸せのために関連するプロジェクトにお金を出すという流れがOECMという道具を使ってできれば良い。

自然に守ってもらうことが、経済的に考えても合理的

最後に、足立氏は「実は、自然に守ってもらう、自然に依存するということが、経済的に考えても合理的なんだという理解が急速に進んでいる。30by30、OECMを使いながら、自然をさらに豊かにし、生活をよりレジリエントにする流れが進んでいくだろう。そうした動きが広がり、どういう雇用を生み出し、お金の流れを生み出していくかというのは、これからの課題だ」と見解を示した。

パネリスト3者はこう締め括った。

「情報開示の流れで、経営者は連続黒字、増収増益すると褒められるかもしれない。しかし、これからはそれが自然を削って出したものだということがバレてしまう。これからの経営者は自然も黒字、会社も黒字を出して初めて褒められる世界がくるのではないか」(原口氏)

「金融機関として、これまでは経済活動を金融という部分で支援してきた。しかし、その経済活動が生物多様性に与える影響が非常に大きくなっている。金融機関として、使命感を持って経済活動をまわしていきたい」(田邉氏)

「OECMは、地域の方々が生物多様性の保全を目的にしてコツコツとやってきた活動も、企業の方々が生物多様性保全を目的にしていたわけではないが結果的に保全につながってきた取り組みも全て、国際的な生物多様性の危機の解決に直結しているということを明確に示すもの。その仕組みを提供しようとしているが、みなさまのお知恵を借りて、さらにいろんな付加価値を足していただけるよう進めていきたい」(羽井佐氏)[(https://www.env.go.jp/content/900518835.pdf)