新世代3大ロック・ギタリストの一人と称されるデレク・トラックスとシンガー/ギタリストのスーザン・テデスキの夫妻が結成し、“世界最高のライヴ・バンド”とも称される12人組バンド、テデスキ・トラックス・バンド(Tedeschi Trucks Band)。

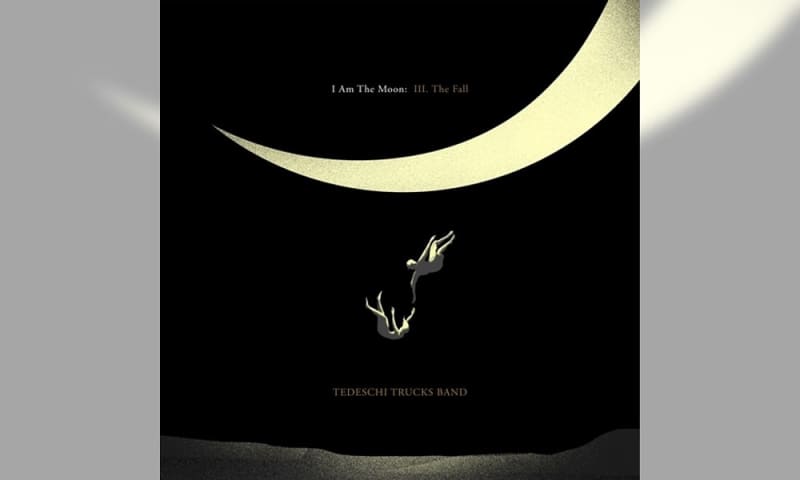

昨年リリースした『レイラ・リヴィジット』以来、約1年ぶりにリリースされた作品は全4枚のアルバムから成る壮大な新スタジオ・プロジェクト『I Am The Moon』。その第三章で2022年7月29日に発売となる『I Am The Moon: III. The Fall』の全曲入りフィルムがアルバムのリリースに先駆けプレミア公開された。

4枚組のプロジェクト

テデスキ・トラックス・バンドによる記念碑的な4枚組プロジェクト『I Am The Moon』の3枚目となる『The Fall』は、鮮やかな傷と明確な挑戦を感じさせる「Somehow」で始まり、簡単に転がるグルーヴはすぐに本格的なソウル・パワーへと変化していく。

シンガー/ギタリストのスーザン・テデスキは、この愛と狂気の物語の次の章の幕開けを要求し、傷ついた心を持つ裁判官が吊るされるように、24曲の新曲で展開される。「Somehow」を共同作曲したキーボード奏者のゲイブ・ディクソンは、「何かを書くたびに、彼女に歌ってほしいと思うんだ」と語っている。

テデスキ・トラックス・バンドが3年ぶりにリリースした5作目のスタジオ作品『I Am The Moon』は、ブルース、カントリー、ジャズ、R&B、ゴスペルといったアメリカ音楽のテクニカラーの中で、情熱、絶望、そして苦労して得た啓示が描かれている。2020年の春に、ヴォーカルのマイク・マティソンが、ペルシャの恋愛詩人ニザーミー・ガンジャヴィの12世紀の作品「ライラとマジュヌーン』にインスピレーションを得て動き出したものだ。

『I Am The Moon』は、2010年からテデスキと夫のギタリスト、デレク・トラックスが率いる12人編成のパワーハウス、テデスキ・トラックス・バンドそのものが進化し続けていることも反映している。『I Am The Moon』にフィーチャーされた3人の新メンバーのうち、ナッシュヴィルを拠点とするソングライター兼レコーディング・アーティストのディクソンは、オリジナルのキーボード奏者コフィ・バーブリッジ(2019年2月に死去)に代わり、2018年末に加入した。

ジョージア州アトランタ出身のベーシスト、ブランドン・ブーンは2019年初頭に着任し、ドラマーのアイザック・イーディは文字通りレコーディングの最初の週にオーディションに合格している。

この作品は映画的な要素も持っている。4本のコンパニオン・フィルムを伴っており、全曲がフィーチャーされたアリックス・ランバート監督による『The Film』が、それぞれのアルバム・リリースの2日前にYouTubeで公開されるという画期的な取り組みだ。トラックスはこう語る。

「これまでとは異なるタイプのプロジェクトだ。そして、別のバンドになるんだ。このまま同じように進めていくわけにはいかないんだ。この話が持ち上がる前から、しばらく話し合っていた。次に何をするにしても、ハード・リセットでなければならないって。それが結果的にこうなったということは......想像もつかなかったと思う」

ディクソンは、作曲とレコーディング・セッションのために、ナッシュヴィル、ジョージア州のトラックス家の農場、フロリダ州ジャクソンヴィルのスワンプ・ラーガ・スタジオの間を車で10時間かけて移動するのが常だったという。

「テデスキ・トラックス・バンドのライブ活動がパンデミックによって中断された後、私たちは多くのダウンタイムを得た。個々に書いて、農場で一緒に書いて、この作品となったんだ」

「クリエイティヴであり続けるために、何かしなければならないと思い、団結したんだ」とマティソンは言う。そして、「ライラとマジュヌーン」の原作を指して、「言いたいことや強い視点を持っている人たちの声がそこにあったんだ」と彼は付け加える。

『III. The Fall』では、その焦点が、「Somehow」におけるテデスキのペーソスとの戦いから、「Gravity」におけるディクソンのニューオリンズR&Bによる愛の掴みと引きの評価、そして 「Emmaline」におけるマティソンが痛快な見事さで運ぶ重い喪失と癒しの記憶へと展開していくのだ。

マティソンは、ディクソンの歌唱はテデスキ・トラックス・バンドが持つ歌詞と音楽の強さに重要な付加価値を与えていると語る。

「彼の声とスーザンの声が混ざり合うのが好きなんだ。僕はスーと一緒にベルを鳴らしながら歌うのが得意なんだ。でも、ゲイブは瞑想的でとても静かな声をしていて、スーとのブレンドはシームレスなんだ」

今回も、第三章『I Am The Moon: III. The Fall』の全曲解説を彼らのインタビューを交えてご紹介する。

全曲解説『I Am The Moon: III. The Fall』

1. Somehow

ディクソンはこの曲を、コミットメントの奇妙な力学、つまり他のあらゆる本能が手放せと言う時に持ち続けようとする衝動について、ナッシュヴィルで長年のコラボレーターであり、グラミー®賞を受賞したザ・チックスやリー・アン・ウォーマックのカントリー・ヒットを作曲したティア・シラーズと共作した。ディクソンはこう説明する。

「ティアと私は、2019年に私のあるレコードのためにそれを書いていました。(『I Am The Moon』の作曲が進むにつれて)、うまくいくかもしれないと思ったので、送ったんだ」

トラックスとテデスキは 「そのまま気に入った」という。「Still, you stone me/Something 'bout you knocks me down」とテデスキがコーラスで歌い、トラックスのスライド・ギター・ソロの焼け付くような力強さとバンドの心のこもった輝きが、この降伏を際立たせている。

2. None Above

この讃美歌のようなミニチュアについて、マティソンはこう語っている。

「私はその核心部分を持っていた。そしてスーは、この恋に狂った男を女性の視点から見るという、空白を埋める手助けをしてくれたんだ」

この上昇する衝動は、1973年の『Living in the Material World』など、ビートルズ後のジョージ・ハリスンのレコードの土臭い探求心を思い起こさせる。そしてトラックスは以下のようにコメントする。

「それは思いつかなかった。素晴らしいつながりだ。このレコードの中で一番好きな瞬間のひとつだよ。

3. Yes We Will

テデスキは、ブルース・アレイ経由で教会に向かうこの決意のストライドを、ある特定の目的を持って書いた。テデスキはこう言う。

「デレクと私はブルースのルーツをたくさん持っていて、このバンドのルーツを示したかったのです」

その結果、70年代初期のB.B.キングとステイプル・シンガーズが腕を組み、ギターが歌詞とテデスキのヴォーカルにある上昇と輝きを肯定するようになった。マティソン、マーク・リヴァース、アレシア・シャコールがコーラスで列車を栄光へと導く中、彼女は「Come on, wake up people, can't you see it now?/Time is right now」と宣言している。これを信じずにはいられないだろう。

4. Gravity

『I Am The Moon』のために最初に集まった作曲活動のことを思い出して、ディクソンはこう話す。

「彼らはただ、『何曲か送ってくれ、何ができたか見てみよう』と言ったんだ」

プロジェクトのタイトル曲となったデモのように、「Gravity」はWood Brothersのシンガー・ギタリストであるOliver Woodとの共作で完成したナンバーである。ディクソンがヴォーカルをとり、ドクター・ジョンのような、レオン・ラッセルのようなディープ・サウス・ピアノを弾いている。

バンドはセカンドラインのドラムと街角のブラスでクレセント・シティ(ニュー・オリンズ)へと誘い、トラックスのスライド・ギターが熱電のようにパーティーを照らすのである。

5. Emmaline

マティソンのワルツ・タイムのバラードは、バーブリッジの死去を振り返ることから始まったという。

「最近、私も友人を何人か亡くしたんだ。私はなんとなく歩きながら、亡くなった人に話しかけていた。『変な感じだな』って思ったんだ。そして、ライラとマジュヌーンのこと、その物語でうまくいかない人たちのことを考え始め、人が亡き人のことをどう思うかを考えたんだ。人が愚かだと思おうが思うまいが、彼らはいつもあなたのそばに座っているんだ」

6. Take Me As I Am

テデスキは、『I Am The Moon』のために、「ライラとマジュヌーン」をテーマに「その観点から」初めて作曲しようとしたことについて、こう語る。

「最初は苦労した。でも、しばらく前に作り始めた曲で、まだ完成していないものがいくつかあって、そういう風に作れるとかもと思ったもののひとつが "Take Me as I Am"でした」

ディクソンのキーボード(ハモンド・オルガン、ローズ・ピアノ、アコーディオン、メロトロン)に囲まれ、テデスキが危険の淵からリヴァースを慰めの手として歌い、生命の尊厳と尊重を訴えるスローダンス曲だ。

「私は、女性が家族から連れ去られ、殺されるというイメージを持ち、この現実的なつながりを感じた。しかし同時にライラの物語では、彼女が手を差し伸べているように感じたんです。『ありのままの私を、一人の人間として、それが何であれ、受けとめてください』と手を差し伸べているように感じました」

Written By David Fricke