歴史を面白く伝えるPodcast「COTEN RADIO(以下、コテンラジオ)」を配信している株式会社COTEN(以下、コテン)を誰よりも近くで追う「コテンリレー」。今回は、コテンが作ろうとしている「世界史データベース」の全貌に迫ってみました。

コテンラジオが生まれた背景やコテンメンバーの人となり、コテンラジオの裏側など、これまで様々なコテンの活動を追いかけ、2022年1月からはコテンが提唱するポスト資本主義にまつわる話を取材してきたフクリパ編集部。

今回は、きっと皆さんが気になっているであろう「世界史データベースってどんな形になるんだろう?」に真正面から迫ってみました。WEBサービスなのか?アプリなのか?どんな形で世に出るのか、その内容を可能な範囲で紹介させていただきます。

「ポスト資本主義」は、世界史データベースのためだった

今回世界史データベースの現在の開発状況を解説してくれたのは、過去にもコテンリレーに登場している草野陽夏さんと、同じく開発に携わっている平野智也さんです。

コテンリレー初登場!平野智也さん

草野さんは深井さんの弟子というポジションを経て、現在はコテンの根幹である世界史データベースにおいては、開発のプロダクトマネージャーを任されています。

一方、平野さんはコテンに参画して約1年。コテンラジオのリスナーとして、世界史データベース事業に興味を持っていたことからの参画だったそう。

コテンラジオを通じて、そのコンテンツのおもしろさにとどまらず、メタ認知の必要性がしっかりと伝わり、結果、COTEN CREWになったりコテンメンバーになってしまったり。ポスト資本主義へ向かうこと、そしてそのためのコテン的プロセスエコノミーの自然体かつスムースな流れに毎回感服してしまうのですが、実はここまでの流れに、振り返ってみれば理由があったと二人は言います。

草野今年1月にコテンが「ポスト資本主義」を体現していくことを発表しましたが、それはこの世界史データベース開発を進めるにあたって、どのような組織運営をしていくべきか?を考えた末にたどり着いた考え方だったんです。

平野コテンラジオでは世界史コンテンツを通してメタ認知的な視点をたくさん紹介していますが、どうしてもリーチできる数に限界があります。世界史データベースによって、全人類に世界史を活用してほしいと考えて開発しています。

当然開発にはお金がかかります。しかしそのためにスポンサーを募ってしまうと、世界史データベースのUIUXや中身がどうしてもスポンサーに寄る、という現象が起きてしまいます。ではどうすればフラットに、人類に対して最適な世界史データベースが開発できる体制を整えられるのだろうか?というところをぐるぐると考え、最終的に、現在の法人・個人COTEN CREW制度に辿り着きました。

草野こうした経緯でポスト資本主義経営を進めていくことになりましたが、世界史データベース開発にかける僕達の想いや、実現したい未来に共感してCOTEN CREWになってくださった法人、個人の方々は、世界史データベースの完成を心待ちにしてくださっていると思います。

とはいえ、日々内容が変わっていたりするので、コテンとしては「いまこうなってますよ」とお知らせするのがなかなか難しく…フクリパさんから聞いていただいて、現時点での暫定的な情報にはなりますが、興味を持ってくださる方々に、少しでも内容を理解いただく機会に繋がればいいなと思っております。

平野世界史データベースの開発においては特定の資本に偏らない中立性を継続的に保てる方法を模索した、という形です。

世界史データベースを偏らせないためのポスト資本主義、そしてプロセスエコノミー的推進。すべてがつながっていたということですね。では早速、その内容について聞いてみたいと思います。

現在の世界史データベースの開発状況

平野データベースの開発とは具体的に何か。 それは、歴史情報を収集するシステムを構築し、あらゆる歴史に関する情報を整理しながら蓄積していくことなんです。

このデータベースそのものを充実させていくことが最も重要なのですが、これだけではただ膨大な情報の塊を作っているだけで、人間が利用しやすい形になっていません。そこで、世界史データベースの開発に取り組むと同時に、具体的な利用用途を明確にしたアプリケーション開発にも取り組んでいます。

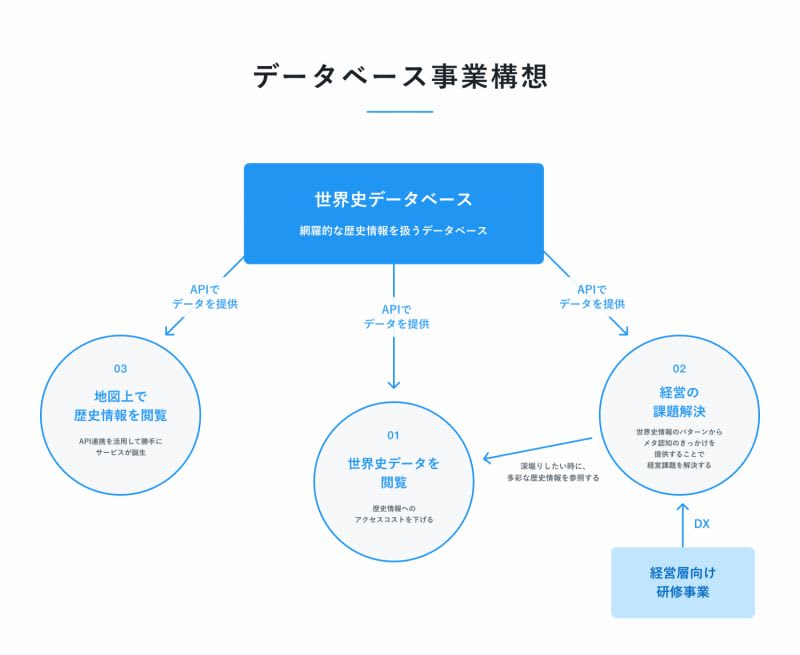

以下、現時点で構想・開発を進めている3つのサービスについてまとめます。

①Service1:世界史データを閲覧するアプリケーション

全人類が使うことを想定した、年表軸で世界の史実や人物を検索することのできるもの。平たく言うと、世界史データベースのビューワー。

②Service2:経営課題の解決に寄与するアプリケーション

世界史情報から、会社を経営上での課題解決寄与するデータを集めたもの。「リーダーの役割」や「継承問題」といった課題に対して、歴史的事例を紹介する。

③Service3:地図上で歴史情報を閲覧するアプリケーション

地図上で史実や人物を検索することのできるアプリケーション。

草野人類が歴史情報へ簡単にアクセスできるようになることを目的に、まずは①の世界史データを年表形式で閲覧するアプリケーションから開発を進めていました。現在は、コテンに「経営課題の解決に歴史情報を活用する」知見が溜まってきたこともあり、②の経営課題の解決に寄与するアプリケーションの開発にも踏み出そうとしています。

平野これらは現時点では別々のアプリケーションとして開発を進めていますが、将来的には全てのサービスを連動させていきたいと考えています。③は①と補完しあう関係ですが、実現するのはもう少し先になりそうです。①が見えてきたら、③にも同じ条件をあてはめたりしていけると思うのですが。

「世界史データベース」を基点に、別々のアプリケーションを複数構築していることや、それぞれのサービスが補完し合う構造になっていることにびっくりしたのですが、①から③のどのサービスも、完成すると色んな使い方ができそうです。そして、ただただ眺めて資料を読み込んでいくだけでもすぐに時間が経ってしまいそうだなと感じました。

平野僕達が考えている世界史データベースは、もちろんすべての人に使ってもらいたいと考えているのですが、なかでも各分野の専門家の方々にはぜひ使ってもらいたいです。何かを調べる際に、客観的かつ新しい知見との出合いは、少なからず想定外の価値を生み出すものだと考えているので。

確かに、専門家がひとつの事象を紹介する際に、歴史上の人物やできごとを俯瞰して検証できるだけで、解像度も表現の幅もぐっと広がりそうです。この世界史データベースがもたらす様々なサービスが、出典として様々な分野の研究開発のエビデンスになるのも、そう遠くない将来だと想像するだけでワクワクしてきます。

そんな世界史データベース開発ですが、大変なことも多いと思うので、いま何に時間がかかっているのか、一般の人がわかる範囲で聞いてみました。

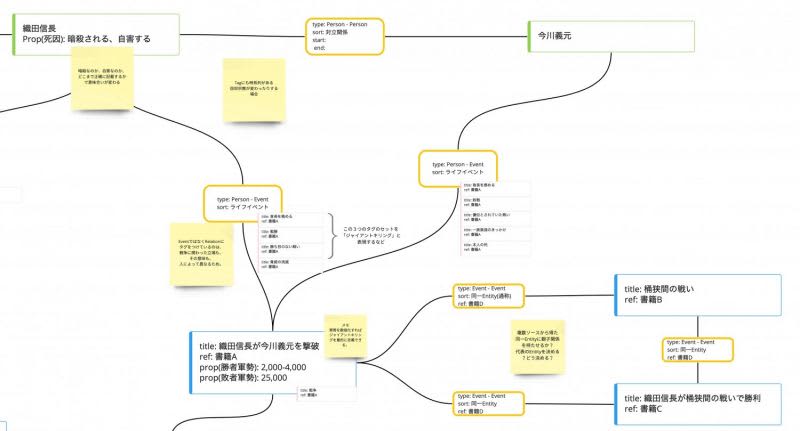

平野世界史データベース開発には3つのチームがあります。概念を考えるチーム、データの入力チーム、そしてデータベースを実際に開発するチームです。当初、概念を整理する段階では、「エンティティ(人物・イベント・王朝といった、歴史情報を構成する最小単位)」「タグ」という2つ構成要素で表現できると考えていました。しかし開発を進めるうちに、ここに「リレーション」という構成要素がないと、情報の流れが把握できないことが発覚しました。

歴史を表現するための構成要素を検討している図

例えば、織田信長と明智光秀の人生においてお互いの関係性が深かったことは皆さんご存知かと思うんですが、二人には主従関係があって、このとき光秀がどのような立場だったのかといった具体的な関係性が見えてこないと、光秀の行動原理が見えてこないんです。

これは非常にわかりやすいです!

コテンラジオにハマった人の多くが、「学校の勉強のように年号を覚える暗記にはないおもしろさがある」と話しているのがまさにここで可視化されますね。

光秀を、信長を暗殺した人として覚えてしまうと、なぜそこに至ったかの背景にまではたどり着かず、結果として「謀反をおこした悪い家臣」という認識で止まってしまいます。

しかし、実際光秀が置かれていた状況、その当時の日本の情勢、信長陣営の家臣たちの動きなどを含めてとらえることで、その見え方は大きく変わる可能性があります。その行為そのものがまさに「メタ認知」であり、例えるなら、組織の中で造反されたケースを検証する際の参考として本能寺の変を捉えることもできるように思います。

草野様々な資料集の年表をもとにデータを入力しているのですが、年表の記述方法が100種類以上あるんです。例えば「年号」ひとつとっても、記法は多岐にわたります。紀元前3000頃、前2C前半、前7または前4、19世紀半ば、1950年から現在まで…と言った形で。

このように一つひとつの記法について、ルールを整えて入力を進めていくと、膨大な時間がかかります…。

実際に画像を見せてもらいましたが、確かにこれは気の遠くなるような作業です。

草野歴史の記法をはじめ、歴史情報を精緻に分類・整理していこうとすると、概念整理に膨大な時間がかかり、開発が進まなくなることもあります。

平野とはいえずっと概念整理ばかりしていても開発が進まないので、今考えられる範囲で一番妥当な解決策にとどめておき、先へ先へ進めてきました。この先、テストローンチして、何人かの方に使ってもらってフィードバックをもらえたらと考えています。

全体像を描くことも、その構想を進行管理することも、そして細かな情報をミスなく整理することも、どれも本当に大変な作業だなと思いつつ、完成したらビジネスにも趣味にも、きっと多くの人が活用できるものになるだろうなと感じました。

年表軸で見ながら、気になった場所をマップで見に行く。そこで気づいた横のつながりから、新しい史実に出合う。永遠に遊べそうな気がします。

完成後の世界を想像してみると…

世界史データベースを利用したサービスが世にデビューしたあと、世界はどう変わるだろうかという点も聞いてみました。

草野コテンラジオで「悩みが吹き飛んだ」といったご感想をよく頂きますが、ラジオでは自分の悩みに合わせた歴史的事例を能動的に調べる、ということはできません。個人の方が「世界史データを閲覧するアプリケーション」を使って、人生の選択に役立ててくださったり、経営者の方が「経営課題の解決に寄与するアプリケーション」を使って、経営課題と同じ事例を探したりと、「日々の生活で歴史を活用することが当たり前」な世界になってほしい、と思っています。それが、コテンがビジョンとして掲げる「より多くの人が自分と人のために考え行動している社会」にも繋がっていくと信じています。

平野僕たちが想像もしなかった使われ方をして、予想もつかないようなことが起こってほしいと思っています。GoogleのサービスやWikipediaに「完成」がないのと同じように、世界史データベースの開発にも完成はありません。つねに更新しながら使ってもらうものになると思います。

編集部は、今回のお話をもとに、世界史データベースが世の中に出たら小説や映画でいままでになかったような物語が誕生するのではないかと感じました。作家や脚本家の方々が世界史データベースを使っている姿はそう遠くない未来にあるのではないかと。

全人類のメタ認知獲得のために、ひいては全人類の幸福のために、日夜世界史データベースの開発を進めているコテンの皆さん、改めまして、本当にお疲れ様です!

まだまだ道のりは遠いかと思いますが、今回の記事を受けて、コテンを応援してくれる人がますます増えることを願ってやみません。