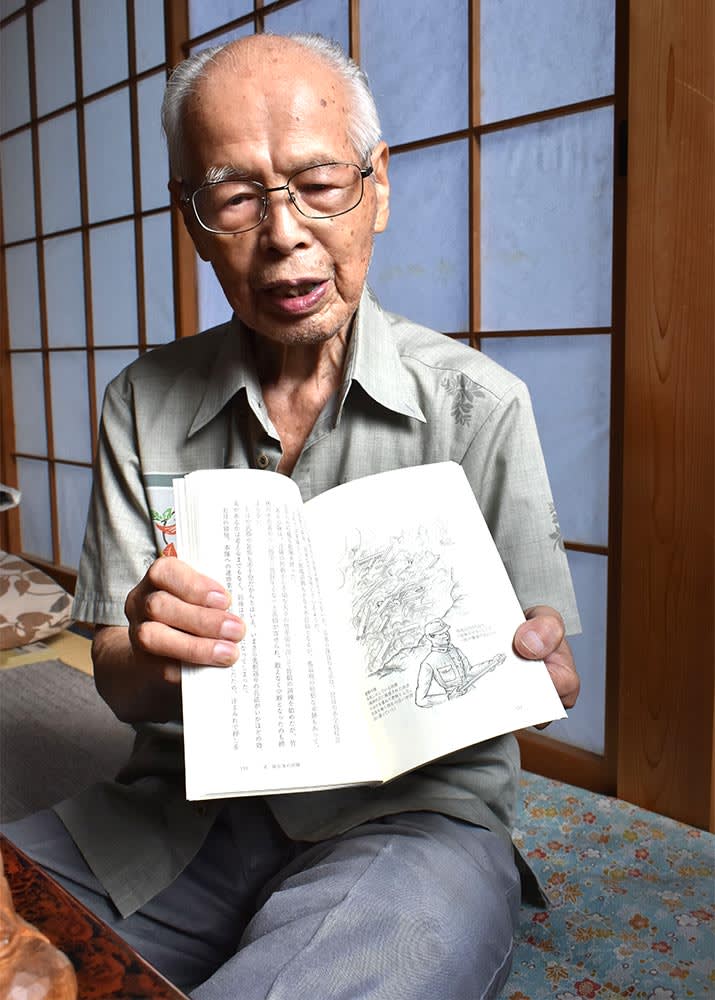

「日本は負けるべくして負けた」-。小田原市在住の黒﨑浩二さん(98)が、終戦直前に経験した軍隊生活の記録を残そうと本を自費出版した。航空隊などに所属したおよそ10カ月にわたる経験を周囲に語ることはこれまでほとんどなかったといい、発行は数十部。「一人の軍人が虫の目で見た戦争の姿を残しておきたい」と、数十年前から当時の記憶を頼りに文章やイラストに書き残す作業を進めていた。

■理不尽

「『生きた消耗品』として全ての兵隊が犠牲になっていた。あの時の経験を、今でも鮮明に覚えている」

戦局が悪化する1944年10月。内閣技術院所属の中央航空研究所に勤めていた黒﨑さん=当時(20)=の元に、赤紙(召集令状)が届いた。黒﨑さんはこの時の心境を「当時は口にできなかったが、地獄からの招待状だと思った」と著書につづっている。

最初の配属先は、静岡県浜松市の三方原飛行場の航空教育隊。「友情が介在する余地もなく、殺風景な組織だった。入る前から何だか嫌なところだと思っていた」と黒﨑さんは明かす。

入隊後、古参兵たちからのしつこいいじめを受け、誰からも手助けのない厳しい訓練に励んだ。また「ドライバー」など電気系統の整備用品を「敵性語禁止」として、全て日本語に言い換えるなど、理不尽極まりない毎日にいらだちを覚えた。

45年4月、試験を突破し幹部候補生に昇級。より厳しい訓練が課されるようになったが、それから2カ月もすると日々の主食は大豆の搾りかすとなり、黒﨑さんは拒食症状に陥った。自力で歩くこともままならなくなり、療養中に遭遇した爆撃では、死を覚悟した。

■生命線

「ドシン、ドシン」

迫り来る物音に心臓が突き上げられ、ただ事ではないと気付いた。身支度を整えようとするも、B29爆撃機の接近で兵舎が大きく揺れ始め、「全員直ちに退避」との叫びが聞こえた。何とか逃げようと四つんばいで階段を下りた直後、爆風に押されて防空壕(ごう)にほうり込まれた。

落雷と比較できないほどの爆音が脳天を打ち砕き、振動と爆風が同時に発生する。いつ直撃するかという極限の恐怖に一人身を縮め、家族や友人らとの何げない日々が、走馬灯のように脳裏を駆け巡った。

永遠とも思える時が過ぎ、やがて深海の底に潜ったような静寂の中、「俺はまだ生きている」と意識した。全身が汗と泥にまみれていた。黒﨑さんは振り返る。「恐怖の中で逃げる時が一番怖い。生き延びたことを実感した時の安堵(あんど)感をどう表現したらいいのか」

兵舎は焼け落ち、大勢の仲間が隠れた竹林は全てなぎ倒されていた。判別がつかないほど焼けただれた犠牲者の救出に当たった。

■負け戦

「日本軍の高官は自分たちの身を守ることばかり。非情で無能だった」。竹みつの銃剣に竹やりをあてがわれ、それでも訓練を続ける新兵の姿に「正気じゃない」と衝撃を受けた。「日本軍の幹部は負け戦を承知で戦争を続行させた」

その時は突然、訪れた。「戦争が終わった」-。熱中症にかかって搬送されている最中、担架を持つ人の叫び声で終戦を知った。

戦後、時は駆けるように過ぎた。公務員として働き、小田原に移り住んだ。木工を扱う仕事の傍ら、趣味の彫刻や版画に精を出した。「当時は日記などを書く心の余裕がなかった。いつかまとめようと、20~30年前から少しずつ書きためていた」。エピソードをまとめた本を自費出版し、親戚や家族らに配った。

「戦法、武器、統制。何一つ敵国にかなわなかった。勝てるのは屈強に鍛えられた精神力だけ。でも、精神力は武器にならない」。戦後の検証や反省が十分でないことに「この国は政治的に未熟だ」と指摘する。

今月の14日で、黒﨑さんは98歳の誕生日を迎えた。喜びを分かち合える友人は、ごくわずかになってきた。「日本は負けるべくして負けた。この先同じような体験が、二度とないことを祈っている」