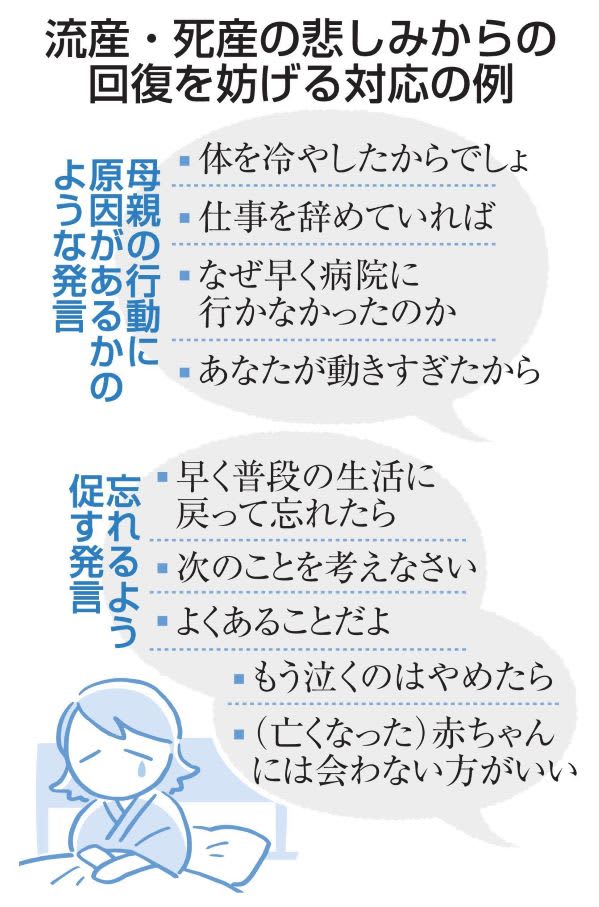

流産や死産で、おなかの中にいた赤ちゃんを亡くした女性が周囲にいたら、どんな言葉をかけるだろうか。「早く普段の生活に戻って忘れよう」「次の赤ちゃんのことを考えて」「もう泣くのはやめたら」。実はこれらは、女性が悲しみから回復するのを妨げるとされる誤った対応の一例だ。晩婚・晩産化の進展で不妊治療を受ける人は珍しくなくなり、流産や死産を繰り返して悩む当事者の増加が指摘されている。こうした女性や家族が適切な支援を受けられるよう、国や自治体は、悲しみや喪失感に寄り添って支える「グリーフケア」の充実に動き出した。(共同通信=米良治子)

▽体外受精などでの妊娠、40歳では3人に1人が流産

晩婚化に伴い、第1子出生時の母親の平均年齢は、1980年の26・4歳から、2021年は30・9歳にまで上昇した。一方で、妊娠した女性が流産する割合は年齢とともに上がることが分かっている。日本産科婦人科学会のデータによると、2020年に体外受精などの不妊治療で妊娠した女性の流産率は26~30歳が14~16%(7人に1人)であるのに対し、35歳は20%(5人に1人)、40歳は33%(3人に1人)、45歳では60%にまで高まる。苦しい不妊治療の末に授かった命であれば、より悲しみが深くなることは想像に難くない。

流産や死産の経験者の悩みを受け止めているのが、岡山大病院内にある「不妊・不育とこころの相談室」だ。「急に思い出して、息ができなくなる」「悲しいのに誰にも話せない」といった悲痛な訴えがメールや電話、面談などで寄せられている。

数々の不妊治療に当たってきた岡山大の中塚幹也教授(生殖医学)が、流産や死産を繰り返す不育症の女性が苦しむ様子にグリーフケアの必要性を痛感。助産師や臨床心理士ら専門職のスタッフを集めて取り組みを始め、2004年には岡山県が相談室を設置した。

現在、岡山大では、助産師の養成課程でグリーフケアについて学ぶほか、全国の現場で働く助産師向けの研修でもグリーフケアを必ず取り上げ、普及に努めている。相談室には、県外や海外に住む人からも問い合わせが絶えない。中塚教授は「晩産化で、流産・死産を経験して苦しむ女性は増えている」と分析する。

中塚教授によると、不育症の原因はさまざま。子宮の形や両親のどちらかの染色体異常、内科の病気もある。一方、妊娠中の母親の行動が原因となることはないのに、周囲に「あなたが体を冷やしたからでは」と言われたり、「仕事が忙しくて動きすぎたせいでは」と考えたりして、自分を責める女性は少なくないという。

さらに、妊娠5カ月を超える22週以上でおなかの赤ちゃんが亡くなった場合は、人工的に陣痛を誘発して亡くなった子を分娩しなければならず、母親の肉体的、精神的なダメージは計り知れない。

ところが、中塚教授らが作成したグリーフケアの手引きによると、日本では母親もその夫も悲しみを押し殺し、流産や死産がなかったことのように振る舞う傾向がある。こうした人々に心のケアが必要なことがあまり知られず、医療機関や自治体、周囲の不適切な対応によって、当事者が誰にも相談できないままいっそう心を閉ざしてしまうことにつながっていた。

▽死産した女性に「育児サークルの案内」が誤って届く

流産や死産を経験した女性が適切なケアを受けられずにいる現状を受け、厚生労働省は2021年5月、不妊治療支援の一環として、グリーフケアを充実させるよう自治体に通知した。通知では、流産や死産を経験した女性も、妊産婦と同じように母子保健法上の支援対象であることを明確化。自治体で実施している既存の不妊相談や不育症支援のほか、出産後1年未満の女性や乳児向けの「産後ケア」、乳幼児とその保護者、妊産婦の利用を想定する「子育て世代包括支援センター」などの事業をグリーフケアに活用できるとし、支援の充実を促した。

またこの通知では、自治体による配慮を欠いた対応で女性がさらに傷つくことがないよう、支援に当たっての留意点も3つ明示した。1つ目は、グリーフケア事業の場所。乳幼児と一緒になる子育て支援センターなどで実施すると、赤ちゃんを亡くした女性が精神的に負荷を感じるため適切に配慮すること。2つ目は実際にあったケースで、流産や死産をした女性に、生まれたことを前提とした母子保健サービスの連絡が誤って届いていた。自治体の関係部局で死産届の情報共有を図ること。3つ目は遺体の扱い。妊娠4カ月未満の胎児が亡くなった場合、墓地埋葬法では遺体として扱わないが、「社会通念上、丁重に扱うことが求められる」と、家族の心情に配慮することだ。

▽金属のトレイに裸で載せられた赤ちゃんの遺体

2022年3月には、厚労省の研究班が自治体や医療機関向けに子どもを亡くした家族への支援の手引をまとめた。手引では、死産となる分娩が行われる場合は、助産師らが赤ちゃんの見送り方について家族の希望を十分に聞くよう促している。これまで、産科医療の一部の現場では不適切な対応が行われてきたためだ。

岡山大の「不妊・不育とこころの相談室」で相談員を務める助産師の高尾緑さんがこんなケースを教えてくれた。

「かつては、死産した赤ちゃんと家族が対面する際、病院側が膿盆(のうぼん)と呼ばれる金属のトレイに裸の赤ちゃんの遺体を載せてきてピンセットで説明する、というようなことが当たり前に行われていた」

一部の医療機関では現在も行われている可能性があるという。あまりの光景に家族が驚き、「赤ちゃんとは対面しない方がいい」と、母親に一度も赤ちゃんを見せないまま、火葬することもあった。

中塚教授は「顔も見ないまま、赤ちゃんとあいまいな別れ方をすると、結果として母親は悲しみから回復しにくくなる」と指摘する。

不妊治療を続け、子どもを産むことが最終目標ならば、心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつの症状はできるだけ少なくすることが重要だ。死産した際、亡くなった赤ちゃんを避けず、産着を着せて抱いてあげるなどしてその存在を慈しみ、きちんと別れのステップを踏むことが大切になる。反対に、冒頭に例示したように「早く普段の生活に戻って忘れよう」などと、母親に十分に悲しむ時間を与えない対応はよくないという。

ただ、産着は市販品のベビー服では大き過ぎる。このため岡山大では、助産師が手縫いで帽子や産着を作り、着せてあげることを家族に提案している。色紙などで装飾した箱型のひつぎも手作りしている。また、小さな遺体は高温で火葬すると、拾うことができる骨が残らないことも多いため、注意が必要だ。

相談員の高尾さんによると、「当時は気が動転していて、写真や足形を取っておけばよかった」などと、後になって悔やむ母親が少なくない。

医療機関の中には、分娩時に母親からの希望がなくても、亡くなった赤ちゃんの写真や髪の毛などを一定期間保存し、対応しているケースもあるという。

▽家族とのすれ違い、周囲への複雑な思い

すでに元気な子どもが生まれていても、何年も前に赤ちゃんを亡くした悲しみから立ち直れない人もいる。相談室には、「いつになったら私は立ち直れますか?」という相談も少なくない。相談員の高尾さんは「長年悩み、グリーフケアが必要なほど、すごくショッキングな出来事を経験したということ。眠れない、食事もできない場合は、体を休めるために医療の力を借りてもいいと知ってほしい」と話す。

夫や両親、義理の両親ら家族と、心の隔たりの大きさに悩む人も多い。周囲は励まそうとして「(流産は)よくあることだよ」などと声をかけがちだが、本人は「どうしてかけがえのない赤ちゃんを亡くしたのに、自分の気持ちを分かってくれないのか」と孤立を深めてしまう。

ほかにも、実母が「赤ちゃんがこんなことになって、向こうのご両親に申し訳ない」と娘を責めるような発言をすることや、夫が「早く次の子どものことを考えよう」と急ぎ、不妊治療をめぐって夫婦間の思いがすれ違って離婚に至ることさえあるという。

また、真面目な女性ほど「私が泣いていたら雰囲気が悪くなる」「自分さえ我慢すれば」と、考えがちだ。一方、夫も妻と同様に悲しみが大きいのに「夫である自分は妻を支えなければいけない」と我慢し、実際にはグリーフケアが必要な場合もある。夫婦別々にカウンセリングを受けることで、互いの気持ちのすれ違いに気づくこともあるそうだ。

「ママ友の妊娠を喜べない。そんな自分がいやになる」と複雑な思いを抱える女性も少なくない。そんな時、相談員は「あなただけではない。同じような気持ちになった人はいるよ」と声をかける。相談室は、どんな心の闇も吐き出せる、心理的安全性が保たれた場所であることが重要で、「ここなら、思いの丈を話してもいいんだ」と安心してもらうことに重きをおいているという。

▽妊婦に身近な保健師を研修、SNS発達で当事者の会は過渡期に

大分県では、地域に根ざして、妊婦と接する機会の多い保健師に、グリーフケアの浸透を図っている。県内市町村の保健師向けの研修テーマに、2020年度から流産・死産への支援を加えた。

参加した保健師からは「40代の女性の流産率を聞いて驚いた」「不育症の知識がなかった。詳しく話してもらい分かりやすかった」などの声が寄せられ、2022年度はより具体的なグリーフケアの対応方法を取り上げる方針だ。

大分県の担当者は「保健師に過去の流産経験を話す女性もいる。対応スキルを上げ、必要があれば、専門の相談センターにつなげていきたい」と話している。

大分大病院には、大分県と大分市が設置した「おおいた不妊・不育相談センター」があり、流産・死産に関する相談は、2020年が27人、2021年が46人と増加傾向だ。メールや電話、対面でのカウンセリングのほか、当事者が集う語る会も主催してきた。ただ近年は、参加型のイベントは過渡期を迎えているという。

相談センターの相談員で助産師の中島洋子さんは「最近は、交流サイト(SNS)が発達し、自分と似た境遇の人を見つけやすくなった。知らない人同士が集まった場所で顔を合わせて話すのはハードルが高くなっているようだ」と指摘する。 かつては、不妊治療や不育症に関する情報が得られにくかったため、口コミの情報を求めて当事者の会は盛況だったという。現在は、語る会への参加者が減り個別対応が増えているが、2022年度は不妊治療に関する少人数のセミナーを開き、合わせて相談会も実施する予定だ。中島さんは「今後もケアの必要な人が、相談のきっかけを得られるような形式を模索していきたい」と話している。