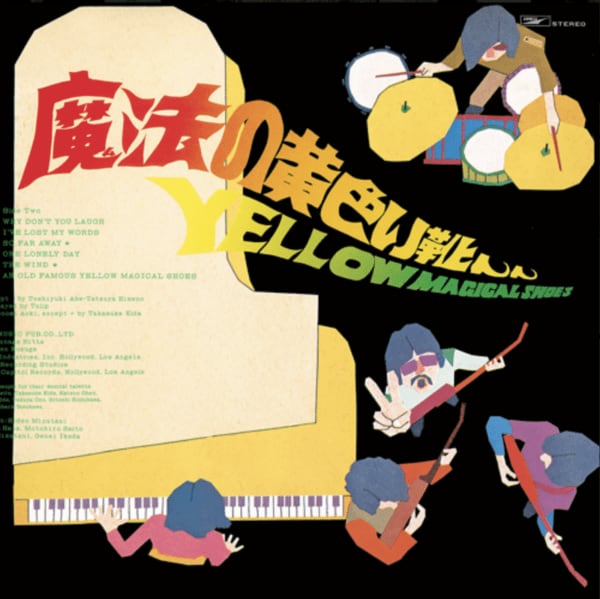

チューリップのデビュー・アルバム『魔法の黄色い靴』が発売されたのが1972年。50周年となる今年、アビーロード・スタジオでリマスタリングされ、カッティングされたアナログ盤を含む『魔法の黄色い靴 SUPER DELUXE EDITION』が好評発売中だ。

今回、当時のプロデューサー・新田和長氏を迎え、話を伺いながら最先端のオーディオ・システムでアナログ盤を聴くイベントが8月25日ミュージックカフェ&バー QUATTRO LABOにて開催された。

開演直前まで自らオーディオ・システムを今回の『魔法の黄色い靴』盤向けにチューニングした新田さん、万全の音態勢でイベントに臨んだ。

司会・吉田(以下、吉田):

チューリップのファンの方は色々なところでお名前を見て聞いてご存知かと思います、新田和長さんです。

新田和長(以下、新田):

新田です、よろしくお願いします。

吉田:

新田さんはチューリップの育ての親? それとも生みの親?

新田:

いやいや、そんな立派なものじゃないです。僕も財津君に育てられたことがたくさんあります。それはお互いさまです。でも出会いは…そうですね。その頃レコード会社のプロデューサーというのは、自分が制作したレコードを放送局に届けて放送にかけてもらうなど宣伝もしていました。その日、赤坂のTBSから溜池の東芝に戻ってきた時──。

冬の夕方、TBSから戻ってきた新田さんは入口でロングコートの青年に「新田さんですよね?」と呼び止められ、一本のテープを渡される。「僕たちチューリップの新曲を聴いてください」。青年は財津和夫、何の約束もしていない出会いだった。その得も言われぬ気迫に、そのまま一緒に試聴室に直行し音源を聴いた。

新田:

その曲が「魔法の黄色い靴」でした。こんなに凄い曲を作る人がアマチュアで、しかも福岡にいて──。僕はビートルズが好きでしたから、彼らの解散後、弟バンドとも言われたバッドフィンガーが英国で活躍しているのを羨ましく思っていました。日本でもあのようなバンドがいたらいいなと漠然としたイメージを持っていました。ですから、「魔法の黄色い靴」を聴いた瞬間に、「一緒にやろう!」って言いました。

吉田:

その速度が凄いですよね。

新田:

途中の回路は関係ない。シンプルです。会って、気迫があって、あの通りのジェントルマンで、躊躇することは何もない。僕が曲についてアドバイスをしたことはひとつだけ、「このままでもいいけどフレンチホルンを入れよう」でした。当時の日本のロックには、そういうヤワな弦や管楽器を入れたらロックじゃない! っていう迷信みたいなものがありましたが、僕はこの曲を聞いてなぜか管弦楽的な響きを感じました。

吉田:

その場でそこまで新田プロデューサーの想像力を広げたというのは、やっぱり圧倒的な曲の力だったんですか?

新田:

はい、あの歌詞、旋律、和音、転調、展開、編曲、演奏、歌い方など斬新で衝撃的でした。福岡の海の向こうはリバプールじゃないかと思わせるほどでした。さらにコーラスが凄い。普通だったら楽器でやることを声でやっている、しかも言葉が載っている。チューリップにおけるコーラスは武器です。

吉田:

なるほど。

新田:

しかし問題は、レコード会社はプロダクションではないから彼らを東京に呼び生活の面倒をみるというマネージメントができない。かといって既存のプロダクションではグループサウンズみたいになると思い、まず財津君には福岡に帰ってもらい、すぐに、シンコーミュージックのオーナー、草野昌一さんを訪ねました。

吉田:

そこから今日聴いていただく、1972年に発売される、圧倒的なチューリップのデビュー作『魔法の黄色い靴』につながるんですけど、レコーディングは 相当時間がかかったと伺っています。常識はずれの録音だったと。

新田:

例えば1曲目の「魔法の黄色い靴」のイントロには、アコースティック・ギター2本が、3フィンガー奏法で左右から聞こえてきますが、そのままの音質では従来のフォークを感じさせるので、聞いたことのない音にしたいと思いました。しかし、当時はフェイズシフターとかフェイザーという機械もエフェクターもなかったので、財津君と姫野君が弾いたギターを左右のスピーカーに再生して、その間に僕と財津君が2本のマイクロフォンを持って立ち、マイクを左右交互に振りながら録音をしたのです。そうすると新たに録音された左右のギターの音色は位相が変わってシュワシュワ感がでる。そうやってあのイントロを仕上げました。

「千鳥橋渋滞」のエンディングではコーラの瓶に水を適量入れ、必要なキーの音が出るように調整した上でオルガン・トーンのような持続音で和音を吹いたり、「魔法の黄色い靴」の間奏ではギターの安倍さんが慣れ親しんだアコースティック・ギターにアタッチメントを付けアンプを通してエレクトリック化したサウンドを作ったり、「おいらの気楽な商売」ではエレキギターをアンプを通さずにマイクで録音し、服の擦れる音が入るので上半身裸で演奏したり──などメンバーから出た突飛で面白いアイデアを具体化し、「レコーディングは実験」を実践していった。その根本には日本の音楽を世界水準に持っていきたい、洋楽と勝負できる日本の新しい音楽をつくりたいという──という気持ちが溢れていた…という。

新田:

当時、先輩のプロデューサーからは、「新田、ここは学校じゃないんだから演奏(オケ)は1曲1時間、歌も1曲1時間。計2時間で1曲を仕上げる、それがプロなんだ」と言われてました。しかし僕らは色々やりたいことがあるし、演歌や当時の流行歌とは違う音楽をつくりたいので我関せずでした。

吉田:

「魔法の黄色い靴」だけで16時間かかったと付録のチューリップ新聞には書いてあります(笑)。

新田:

彼らが作る音楽の核はシングル盤で、言い方は悪いかもしれないけれど、タレントさんが芸能界で、人生のある期間を活動し稼いでは消えて行くのに対し、我々の作る音楽の核はアルバムで、それも極端に言えばトータル・アルバムを志向していました。富士山の裾野のように長く、シンメトリーで、生涯ライフワークとして音楽を創造し続けていくアーティストが主役です。だからすぐ売れてすぐ消えていく音楽ではなく、ヒットまで時間がかかるかもしれないけれど、50年、100年経っても残る音楽を目指していました。ですから短絡的に経費が…というようなものじゃない。経費というなら宣伝費より制作費に重きを置いた。作品主義です。価値観や目標を共有できない上司とは闘いましたが、理解し応援してくれる上司もいました。

70年代初頭、ネットがない時代の情報を届ける最先端のメディアはラジオと専門誌。そこに情報を流すためにも、アルバム『魔法の黄色い靴』には色々な仕掛けがあった。新人ではあり得ない豪華なダブル・ジャケット、ポスター、情報満載の新聞の挿入、そして会社的にはご法度であった参加スタッフのクレジットも入れた。

新田:

ビートルズのアルバムにはきちんと“produced by George Martin”と書いてあるでしょ。あの一行が音楽の内容を示唆する最大の宣伝コピーでした。当時、70年の名盤キャロル・キングの『タペストリー(つづれ織り)』のサウンドがすごく良くて、どうやればこういう音が作れるのかをロサンゼルス、ハリウッドのクリスタルサウンドのエンジニア、ジョン・フィッシュバックを訪ね、マイクの選定やポジション、リミッター、コンプレッサーの使い方を教わりました。それをアルバムのレコーディングに生かしたので 彼やスタジオの名前もクレジットしました。カッティングもキャピトル・レコードまでマスターテープを持ち込み、ビル・スミスに一曲一曲丁寧に調整してもらったので彼の名前も入れました、音だけでなくそういった記録を残すのもレコード会社の使命です。

ここで、当時新田さんがキャピタルに持ち込んだマスターテープの現物が披露され、それを会場内で回覧しながらアビーロード・スタジオでリマスタリングされカッティングされたアルバム『魔法の黄色い靴』のA面リスニングが行なわれた。

♪『魔法の黄色い靴』A面

1. 魔法の黄色い靴

2. あいつが去った日

3. 千鳥橋渋滞

4. ハーモニー

5. おいらの気楽な商売

6. 私の小さな人生

吉田:

今行なわれている50周年記念ライヴでも演奏されているナンバーも入っていて、ひときわ感慨深いものがありました。今聴いても凄いです。

新田:

凄いですね。聞き直してみて今気づくこともたくさんありました。記憶していた以上にすごい才能だし、改めてこのレコードはJ-POP黎明期の名盤です。やはり大きな音量で聞かないと見落とすことがたくさんある。いい音でスタジオで聴いているようでした。

吉田:

今回聴いていただいている『魔法の黄色い靴』はマスターテープからもう一度マスタリングをしていて、それはアビーロード・スタジオで行われたんですが、チューリップとアビーロードとの思い出は新田さんに聞くしかないかと。

新田:

チューリップがヒットしたので、原盤元のシンコーミュージックの草野昌一さんがご褒美に「アビーロード・スタジオでレコーディングさせてあげよう」ということで実現しました。もちろん、メンバーも僕もみな大喜びでした。「ぼくがつくった愛のうた~いとしの Emily~」他のレコーディングで1974年にロンドンに着きました。ビートルズがアルバム『アビーロード』の録音を終え、アビーロード・スタジオを後にしたのが1969年9月ですから、スタジオや街の至る所に様々なビートルズの余韻が残っていました。財津君は1スタの奥の方からビートルズが「イエロー・サブマリン」で使ったメガフォンを発見し、「キャプテン、キャプテン」と叫んでました。「レディ・マドンナ」の音そのもののカバーのかかったピアノを姫野君が発見し「レディ・マドンナ」を弾き始めると、スタジオの中の時間がタイムスリップした錯覚に陥りました。財津君がトイレで「ポールもここでしたんでしょうね」と感慨深そうにつぶやいたことも印象に残っています。朝までレコーディングして眠い目をこすりながら近くの地下鉄の駅まで歩いてホテルに戻った日も何日かありました。とにかく、ビートルズに憧れ、命懸けで東京に出て、プロになり成功して、ついにイギリスに来て、憧れのアビーロード・スタジオで毎日レコーディングしているというのはメンバーにとって夢のような日々だったのではないでしょうか。それにしてもいいスタジオには無駄がいっぱいあるんです。片付けようと思えば片付けられるような、もしかしたら不要な楽器まで何年もそのまま残っています。ビートルズ時代のアビーロード・スタジオ純正のモジュールを備えたミキサー卓も残っていました。文化財、歴史を尊重する英国の良さといった大袈裟なことではなく、なんでも捨てない習慣、片付いていない研究室、実験の場みたいな環境は案外とクリエイティブなこと、音楽の創造にも無関係ではないということを感じました。ビートルズが解散してまだ5年しか経っていない時期のレコーディングでしたので最近のロンドンよりもずっとビートルズの気配を感じることができました。

その後、せっかくプロデューサーになれたのなら、世界で一番尊敬するプロデューサーに弟子入りしようと、なんとジョージ・マーティンに弟子入りを懇願した新田さん。「私は弟子はとらない」と断られ続けたが、ある日、「マハヴィシュヌ・オーケストラとジェフ・ベックのミックスをするので手を貸してくれないか」とマーティンさんから声をかけられた。もちろん、これは英国紳士らしい気配りとユーモアであったが、ミックスの現場に立ち合わせてもらったことからはじまり、ポール・マッカートニーの録音見学などを経て、念願の弟子入りが叶った。ジョージ・マーティンの英国の会社「AIR」の取締役を6年間務めた。

新田:

ジョージ・マーティンさんのやり方は「僕はこう思うけど、君はどう思う?」と自分の考えを押し付けない。それはポール・マッカートニーとのレコーディングも同じで、常に対等な立場で一緒になって音楽を考え、悩む、という姿勢が印象的ですね。

吉田:

チューリップと新田さんの関係にも同じようなものを感じるのですが。

新田:

財津君と会った頃のレコード会社は、<レコードを出してやる>という上から目線で歌手を見ていたんですね。最初「魔法の黄色い靴」を試聴室で聴いたときに、逆に<こんな凄い曲を作れるグループがなぜ福岡にいたんだろう?>と思った。でも、実はそのテープは福岡の総力を挙げて完成したもので、九州朝日放送 KBCラジオの岸川さんという人が、会社のスタジオをチューリップに貸して、ミキサーも付けてあのデモテープを作ってくれた。そういう皆んなの愛情が入った音楽だったんです。つまり、財津君には福岡のラジオ局のスター・プロデューサーを応援団長にしてしまうだけの実力と魅力があったのです。人間的にも。だから、僕は「出させてください、契約してください」とは言わなかったけれど「出してやる」とは絶対に言わなかった。「よろしく」と最初から一貫して対等の関係だった。

吉田:

チューリップと新田さんが一緒に音楽を作っていくときに、目指していたもの、念頭にあったものは何ですか?

新田:

うーん、例えば「青春の影」を作るときの財津君との会話を思い出したんですが、チューリップが売れてきて、姫野君がボーカルをとる曲が多くなった。僕は「心の旅」は必ずしも姫野君がリード・ボーカルだとは思ってないんです。確かに姫野君はAメロのリード・ボーカルを取っているけれど、そしてそれは見事だけど、姫野君が歌っているメロディを支えたり盛り立てるコーラスには財津君の声が絶対必要なんです。そして、Aメロを姫野君が歌ってくれているからこそ、Bメロ(サビ)での財津君の叫びが生きてくる。対比です。しかし、次第に「銀の指環」「ぼくがつくった愛のうた」と姫野君ボーカルが続いて、売れてくるとそれまで見向きもしてくれなかったテレビ局からの引き合いも増えてくる。そうやってテレビに出るようになると、何かバンドがアイドルみたいになる。財津君とは「そういうバンドをめざしたんじゃないよな」と話すようになりました。で、「ロックの真髄ってなんだろう? やはりバラードだよな」と意気投合し、このままではバンドが疲弊してしまう。バラードを作ろうっていうことになりました。ふたりの合言葉は<絶対に売れない曲を作ろうぜ>(笑)。その絶対に売れないいい曲が「青春の影」だったんです。

チューリップをマネージメントした草野社長は、最初はこの曲が大嫌いだったという。その後、草野氏が亡くなり、お墓参りに行った財津さんが新田さんに電話で話す。

<──墓石には、お墓参りのお礼に加え、生前好きだった曲の題名が彫られていて。全て洋楽の曲で、アーティスト名も全部英語だったんですが、1曲だけ日本語がありました。“チューリップ 青春の影”と。思わず泣きました──>

新田:

財津君からその話を聞いて僕もすぐにお参りに行き、墓石を見て涙が出ました。

吉田:

チューリップと新田さんと先代社長のチームワークは、今思っても素晴らしかったですね。

新田:

素晴らしい人でした、作ったら売らなきゃダメだからキャンペーンに行こう、メンバーは忙しいから二人で行こうと、「魔法の黄色い靴」のキーホルダーのグッズを作ってくれ、夜行に乗って全国旅をしました(笑)。

吉田:

最後に、その「青春の影」のタイトル付けの話を聞かせていただけますか。

新田:

今年の読売新聞の記事に財津君が<「青春の影」のタイトルは新田さんが決めた>と発言していました。ま、そういえばそうなんですが、あのとき、いつもと同じように録音が終わり、トラックダウンが終わったのは朝の4時か5時で、皆んな起きているのがやっとでした。一方、明日の朝は発売のためのレーベル原稿を各部署に提出しなければならないのにまだタイトルがないことに気づきました。皆んな疲労の極限でしたので、財津君は「何かいいタイトルはないか?」と僕に聞いてくる。僕にも考える力が残っていない。そうこうしているうちに、僕はふと浮かんだタイトルを目の前の便箋に書いて右隣に座っていた財津君の前に便箋を移動させた。しばらくじっと見ていた財津君は、“いいんじゃないですか”って言ってくれた。疲れ果てていたことも事実ですが、僕に華を持たせてくれたことも事実です。読売新聞の記事を読んで僕は財津君に手紙を書きました。<「青春の影」はたしかに僕が発意したけど、決めたのは財津君ですから>と書きました。もちろん返事は来ませんでしたし、この間会った時もその話は出ませんでした。

吉田:

今日は新田さんと財津さんの信頼関係を、色々なエピソードを通して伺うことができました。ありがとうございました。

新田:

こちらこそありがとうございました。(場内大拍手)

吉田:

では『魔法の黄色い靴』のB面を聴いてリスニング・パーティを終了したいと思います。

♪『魔法の黄色い靴』B面

1. もう笑わなくっちゃ

2. 言葉が出ない

3. 思えば遠くへ来たものだ

4. どうして僕は淋しいんだ

5. 風

6. 大魔法の黄色い靴

新田:

コンセプト・アルバムとかトータル・アルバムという概念がありますが、このアルバムはまさにそれです。ニューミュージック、J-POPの黎明期を象徴する名盤ですね。財津和夫という天才の元に結集したチューリップのメンバーはみな素晴らしい。音楽の殿堂入りを決定する権限を有する人が誰なのか知りませんが、チューリップは既に誰もが認める殿堂入りバンドだと思います。(場内大拍手)

吉田:

僕らは、そこに新田さんがいてくださったからとも言いたいです。(場内大拍手)

新田:

僕の方こそ彼らと一緒に仕事ができたことに感謝しています。今こうやって何十年ぶりにいい音で聴かせていただいて色んなことを思い出させていただき幸せです。

吉田:

ありがとうございました!(場内大拍手)