【▲ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた「ステファンの五つ子」の詳細な姿。約1000枚の画像ファイルから作成されています(Credit: NASA, ESA, CSA, STScI)】

いま、「ジェームズ・ウェッブ」宇宙望遠鏡によって捉えられた画像や、異世界のような深宇宙で起きている現象が、インターネットを通じて配信されています。ここでは、このような宇宙の画像や現象が私たちにどのようなインスピレーションを与えているのか、スタンフォード大学の宇宙論研究者、神経外科医、文化史家の3名の考察に耳を傾けてみましょう。

これまでに見たことのない宇宙の詳細や明らかになっていく現象を捉えた画像は、科学者であれ一般市民であれ、人々に「畏敬の念(awe)」を抱かせています。バラク・オバマ元大統領は、このような画像を「心を揺さぶる(mind-blowing)」と表現しています。

宇宙の驚異的な画像がありふれたものになっている、スタンフォード大学の宇宙論研究者ジーシャン・アーメド(Zeeshan Ahmed)でさえ、「頭では理解できないほどで、これは誰にでも言えることだと思います。つまり、科学者もやはり人間なのです」と言っています。

「畏敬の念とは、言葉では言い表せないほどの超越感のようなものです」と、スタンフォード大学の神経外科医で慈悲心(思いやり)の研究者であるジェームズ・ドーティ(James Doty)は言っています。「ある意味では、あなたはその中に溶け込んでいるのです」

宇宙が呼び起こす、魂さえも揺さぶる感情を理解しようと、さまざまな分野の学者が探求を続けてきました。ある人はそれを「宇宙的めまい(cosmic vertigo)」と呼ぶ震えで説明し、またある人は、無限の宇宙の中で自分のちっぽけさに直面することについて「宇宙的無意義(cosmic insignificance)」という言葉を用いています。このような考えに長い間とらわれていると不安が誘発され、「神経実存主義(neuroexistentialism)」を経験することに気付いた人もいます。

天文学の視覚文化を研究しているエリザベス・ケスラー(Elizabeth Kessler)は、天の川や星空から呼び起こされる感情を理解するために、18世紀の哲学者イマヌエル・カントが論じた「崇高(sublime)」の概念が有効だと考えています。崇高とは、高くそびえる山々、深い淵、急落する滝、満天の星空など、巨大なサイズ、スケール、パワーを持つ自然現象と関連づけた美的概念と言えるでしょう。カントによれば、そのような広大な体験は感覚を圧倒しますが、人間の理性はその限界を超えることができ、知識と理解を広げる肯定的な経験になります。

【▲ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた「ステファンの五つ子」の詳細な姿。約1000枚の画像ファイルから作成されています(Credit: NASA, ESA, CSA, STScI)】

より大きく、より遠くへ

スタンフォード大学のキャンパスには宇宙を表現したアート作品がいくつも展示されています。たとえばアリシア・クワデ(Alicja Kwade)のインスタレーション「Pars pro Toto」は、12個の人間サイズの石でできた惑星状の球体で、地質学と宇宙論を組み合わせて、世界についての新しい考え方にインスピレーションを与えています。

カントール・アート・センターでは、スペンサー・フィンチ(Spencer Finch)による「爆発するベテルギウス」が光り輝いています。また、グリーン図書館のデビッド・ラムゼイ地図センターに通じる階段には、17世紀の星図と星座図の複製が飾られています。これらはすべて、世界における人類の位置と私たちの相互のつながりを思い起こさせるものだと言えるでしょう。

【▲ Pars pro Toto by Alicja Kwade(Credit: Andrew Brodhead)】

ダライ・ラマが創設を後援したスタンフォード大学「慈悲と利他主義の研究教育センター」の創設者兼所長を務める前出のドーティによれば、畏敬の念の力は、自分よりもはるかに大きなものとのつながりを感じさせる能力だと言います。

「結局のところ、私たちは皆、お互いだけでなく、すべての生き物と、そして実際に宇宙と一体なのです」と、ドーティは言っています。「自分が、私たちの周りで起こっている驚くべきことの一部であると理解することの本質は、深い目的意識とつながりであり、ある意味で幸福感を生み出します」

ドーティが指摘するように、自己実現や一体感という超越的な体験は、多くの宗教の基礎でもあり、たとえば仏教の「悟り」のように、究極的には宇宙と自分自身を融合させることなのです。

インスピレーションを与える天体画像

ケスラーは、著書『Picturing the Cosmos: Hubble Space Telescope Images and the Astronomical Sublime』(University of Minnesota Press, 2012年、邦訳なし)で芸術や哲学と天体画像の類似性を検証し、天体画像は科学データを表現する方法であり、美的反応を引き起こすように作られていると述べています。

ハッブル遺産プロジェクトの画像制作チームへのインタビューによると、アメリカ航空宇宙局(NASA)は科学技術に携わる人々だけでなく、一般の人々にもインスピレーションを与えるような画像を広めたいと考えていました。どのような表現でもそうですが、天体画像では望遠鏡が捉えた天体や現象を、見る者に違和感を与えないように表現する必要があります。

「天文学者と画像処理担当者は、科学的に有効な画像の必要性と美的に説得力のある画像の要求のバランスを注意深く取っています」と、ケスラーは言っています。

ジェームズ・ウェッブやハッブルといった宇宙望遠鏡は可視光線の領域を超えた波長を観測に用いることもありますが、私たちの目は赤外線や紫外線を捉えることはできません。そのため、公開されている天体の画像では理解しやすいように色が割り当てられます。たとえば、ウェッブ宇宙望遠鏡のカラー画像は、少なくとも3つの異なるモノクロ(単色)画像を合成して作られており、各画像はそれぞれ異なる波長の赤外線を捉えるフィルターを使って撮影されています。これらの画像に異なる色が割り当てられ、最終的な画像として配布されるのです。

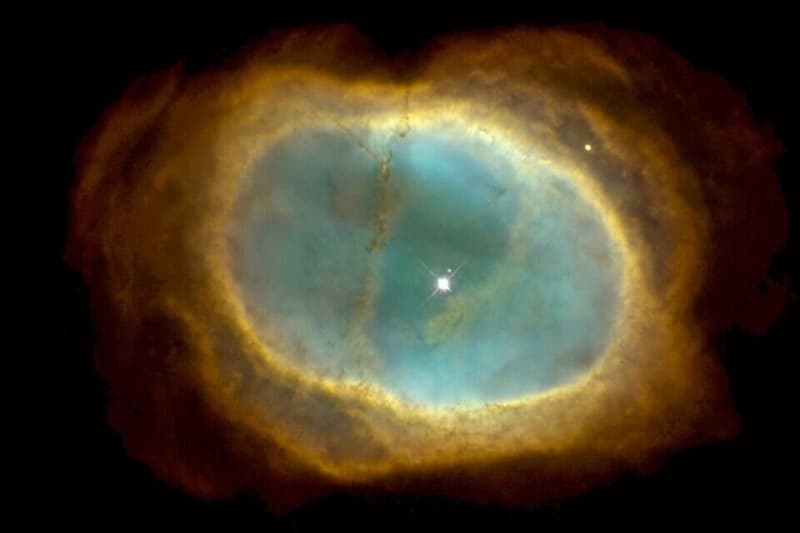

【▲「NGC 3132」の最終的に決定した地球的なイメージの配色。イエローストーン国立公園にある「グランド・プリズマティック・スプリング(Grand Prismatic Spring)」の鮮やかな水色の藻類の画像に酷似しているとのこと(Credit: Hubble Space Telescope)】

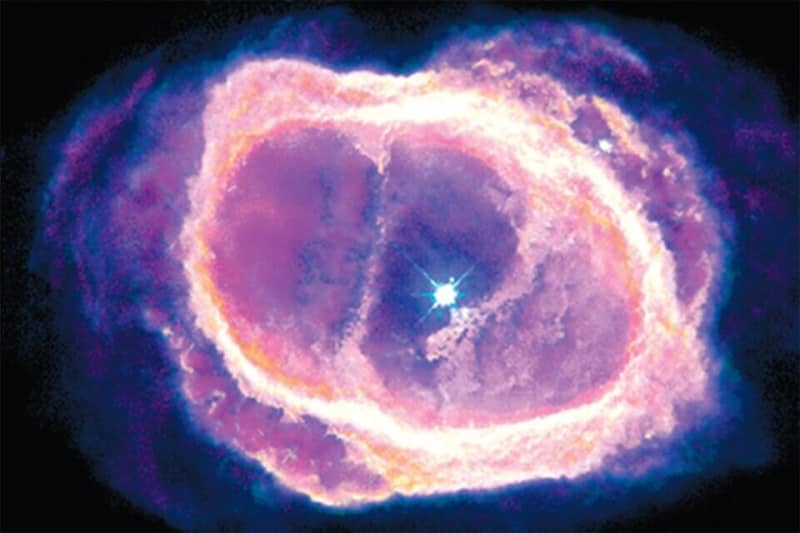

各々の波長にはどのような色でも割り当てることができますが、天文学者は、ある色の組み合わせのほうが他の組み合わせよりも効果的であると考えています。たとえば、ハッブル遺産プロジェクトの一環として撮影された惑星状星雲「NGC 3132」を着色したとき、チームは型破りなピンクに黄色という配色を試みました。しかしこの配色ではしっくりこなかったため、最終的には地球的なイメージの配色に落ち着きました。

【▲ハッブル遺産プロジェクトで惑星状星雲「NGC 3132」に最初に試した着色(Credit: Hubble Space Telescope)】

天体画像の制作には、このような芸術的な選択が含まれています。ケスラーによれば、19世紀のアメリカ西部の風景画や写真になぞらえて、光、影、色彩などを駆使し、崇高なものを想起させるプロセスを用いているとのことです。

【▲ケスラーは、このトーマス・モランが描いた絵画のように、崇高さを想起する光、影、色彩、構図の使用など、同じ美的伝統の多くが天体画像にも踏襲されていると著書で述べています(Credit: Thomas Moran (1837-1926), 1873-1874)】

天体画像では構図もまた芸術的な選択肢の一つです。宇宙空間では、地球上のような方角は重要ではありません。そこで、ケスラーはスタンフォード大学の学生たちと行っている演習で、わし星雲(M16)の中心部にある「創造の柱」と呼ばれる星雲の画像を上下反転させているといいます。「反転させると、畏敬の念を起こさせる壮大な柱が、巨大な怪物のようなぞっとするものに見えます」と、ケスラーは言っています。

【▲わし星雲(M16)の中心部にある「創造の柱」(Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA))】

理解しがたいものを理解する

光が1年間で進む距離「1光年」は6兆マイル(約9兆6000億キロメートル)に相当します。天文学者が地球から何十億光年も離れた星々を観測していることを考えると、その広大さはほとんど理解できません。とはいえ、計算することは可能です。NASAは様々な方法でそれを定量化しようとしてきました。最近では、ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した46億光年離れたところにある銀河団の画像「Webb’s First Deep Field」を、「手を伸ばした先にある砂粒のような大きさで、広大な宇宙の小さな一片」と表現しています。

SLAC国立加速器研究所の主任科学者であり、カブリ素粒子宇宙物理学・宇宙論研究所の上席研究員としてビッグバンの名残である宇宙マイクロ波背景放射を研究しているアーメドは、地球からの距離や宇宙の星の数といった宇宙の数値は「計り知れない」ものだと言います。アーメドは、キャリアの早い段階で、宇宙に対する彼の認識が哲学的な問題ではなく、解決すべき数学的な問題へと進化したと説明しています。

アーメドは4歳の息子と『A Hundred Billion Trillion Stars』(邦訳『こんな おおきな かず、みたこと ある?』偕成社、2020年)を読んでいます。この本は、「70億人の人間の重さは1京(10)匹のアリと同じくらい」といったように、幼い子どもたちが大きな数量や数字について興味を持てるように紹介する本だということです。

この本を読む前、アーメドの息子は、自分が認識して概念化できる100という数字を大きいと思っていたそうですが、今ではその数字が10億になっているとのこと。アーメドは、ハッブルの画像を初めて見たとき、子どもと同じような驚きを感じたことを覚えています。「私の心を揺さぶったのは、最初のハッブル・ディープ・フィールドの写真に写っているすべての天体が星ではなく、銀河であることに気づいたことです」

ドーティにとって畏敬の念の力は、宇宙の広大さに対して好奇心をかきたてるように、極小の世界にも好奇心をかきたてると言います。たとえば、宇宙に存在する原子の数について、彼は「どうしてこんなことが可能なのか、不思議でなりません」と語ります。

未知なるものにある種の恐怖を感じる人がいることをドーティもケスラーも認めています。例えば、哲学者のエドマンド・バークは、無限や永遠という概念に興奮と恐怖を覚えたとのこと。そんな不安や恐怖を軽減するために、心は「物語」を創り出すのだとドーティは言っています。「説明できないことを説明しようとすることで、安らぎを得ることができるのです」

ケスラーは、崇高さを呼び起こす天体画像は、多くの点でそうした恐怖を静め、封じ込めるもう一つの方法だと主張しています。

「あなたは無限の中に迷い込むのではなく、宇宙の広大さの中で私たちの場所について考えることを求められているのです」とケスラーは言っています。「これらの画像は、私たちの相対的なちっぽけさを思い起こさせるかもしれませんが、同時に、私たちと私たちの世界を超えたところにあるものを知り、理解するようになる可能性もあるのです」

人間とテクノロジーのコラボレーション

ケスラーは、NASAの画像に対する「人間の目には決して見えない天文現象を描いていて操作的だ」という批判は見当違いだと考えています。

天文学者と画像処理担当者は、科学的に妥当であることを保証するために画像を慎重に作成しています。アーメドは、画像の解像度や拡大率を、世界をより明瞭に見るためのメガネに例えています。ケスラーが強調するように、「これは人間とテクノロジーのコラボレーションによってのみ可能な一種のビジョンなのです」

宇宙望遠鏡の画像は、芸術と科学の融合によって、私たちに新しい宇宙の姿を提示してくれます。また、生きていることの意味を肯定するような、とても謙虚な気持ちにさせてくれます。

「私たちは星屑から生まれ、星屑に戻るのです」とドーティは言っています。「私たちは皆、まさに『これ』の一部であるという循環的なつながりと現実によって、私たちは取るに足らない存在であると同時に、ある意味では特別であると感じることもできるのです」

3名の考察から皆さんはどのようなことを感じたでしょうか? 天体画像を見る目が少し変わったかもしれません。もしそうならば、良い意味であることを願いたく思います。

本稿は、2022年9月6日付でスタンフォード大学のニュースに掲載された記事を元にして作成しました。

Source

- Image Credit:NASA, ESA, CSA, STScI、Hubble Space Telescope、Thomas Moran (1837-1926), 1873-1874、NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

- Stanford University \- The power of awe and the cosmos

- Stanford University \- A new installation brings playful and thought-provoking public art to the Science and Engineering Quad

文/吉田哲郎