病気や事故の影響で脳に重い障害を負うなどして、医師に“意識不明”と診断された場合でも、実は意識が覚醒しているケースがある。そんな人たちがコミュニケーション手段を取り戻すために使われるのが、意思伝達装置と呼ばれる機械だ。指や頬など体の一部がわずかでも動けば、適切な専用スイッチを用いることで、言葉を紡げる。装置の製造と導入支援に取り組む大阪府のベンチャー企業を取材すると、愛する家族との会話を希求する切実な声が聞かれた一方、普及を阻む「3つの壁」も浮き彫りになった。(共同通信=石川陽一)

▽地道な適合作業

8月上旬、意思伝達装置を製造する「アクセスエール」社(大阪府茨木市)の松尾光晴社長は、東京都台東区のある住宅にいた。ベッドに横たわる住人の男性の右手に「入力スイッチ」を取り付け、「はい、ぎゅっと握って下さーい」と声をかける。しばらく待っても反応がないと、センサーの感度やスイッチの種類を変えてもう一度。男性は、重度の意識障害である「遷延性意識障害」と診断された俳優保村大和さん(53)。装置を使って意思を家族に伝える準備段階として、地道な適合作業が繰り返された。

意思伝達装置はパソコンを利用するソフトウェア型が主流。一方、アクセスエールが提供する「ファイン・チャット」は唯一の専用機だ。平仮名50音の文字盤が音声ガイド付きで順番に点滅し、任意のタイミングでスイッチを押して文字を入力できる。機能がシンプルなため、子どもや高齢者でも扱える。フリーズなどのトラブルもほぼ起こらない。ソフトウェア型では、患者の「視線」で入力できるものもあるが、眼精疲労や体が震えると使えないなどのデメリットもある。ファイン・チャットの使用の可否は、患者の症状に応じた専用スイッチを用意できるかどうかで決まる。保村さんは指がわずかに動くため、指に付ける入力スイッチを準備した。適合作業は、手をさすって関節をほぐしながら、懸命の調整が続いた。

結局、この日は装置を使用できるまでには至らなかった。ただ、約2時間に及んだ作業の後半には、呼びかけるとスイッチにつないだブザーライトが鳴り光る場面も見られた。「きっと使えるようになりますよ」。松尾社長がそう語りかけると、保村さんの妻澄子さん(51)は「練習しようよ、できるよ絶対。時間がかかってもいいじゃない」と最愛の夫に呼びかけ、その手を握った。

▽切実な思い

保村さんが脳出血で倒れたのは2017年7月だった。舞台俳優として長年にわたり活躍し、約3カ月後に演劇生活30周年の記念公演を控えていた。約1年の入院を経て、現在は自宅で澄子さんが介護している。

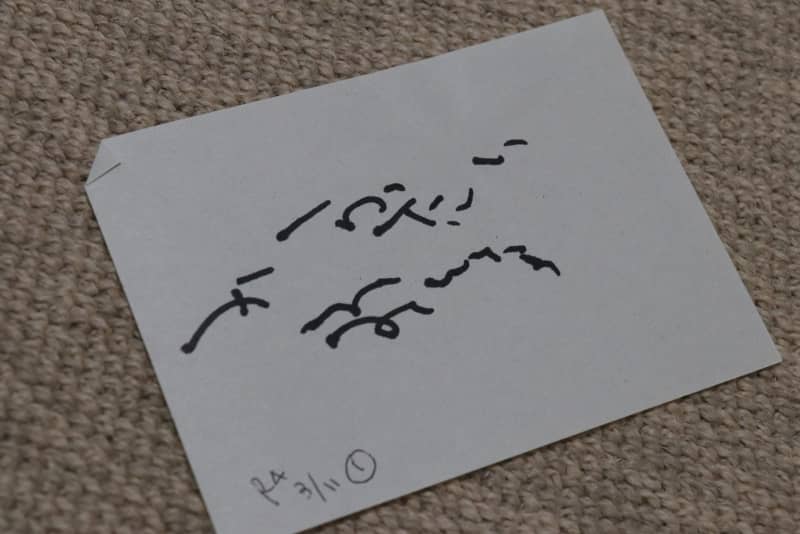

医師には「意識不明」と宣告されたが、澄子さんは信じなかった。返事はなくても、話しかけると聞いているような表情を見せたからだ。それを裏付けたのが今年3月。コミュニケーション支援の専門家の介助で筆談を試みると「かおみたい みんなの」との1文が記されたのだ。

約4年半ぶりの夫の言葉に、澄子さんは感激した。ただ、誰かの介助なしでは書けず、疲れるので時間も限られる。その後、脳幹出血から奇跡的な回復を遂げた男性のドキュメンタリー映画を見て意思伝達装置を知り、松尾社長に連絡を取った。澄子さんはこう希望を語る。

「装置が使えるようになれば、演劇の脚本だって書けて、きっとまた舞台の世界に戻れる。友人とも好きな時にメールで連絡を取れる。意思を他人に伝えられるだけで、夫の生活は今よりずっと良くなります」

松尾社長には、その気持ちが痛いほど分かった。自身も1998年、父親を難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)で亡くしているからだ。末期は会話もままならなくなり、聞き取れた最期の言葉は「家族を頼む」だけ。「他にも言いたいことはたくさんあったはず」という後悔から、パナソニックで働いていた2003年、社内ベンチャー制度を活用して意思伝達装置を開発、商品化した。

その後も装置の販売と普及に取り組み、これまでに支援した患者は千人を超える。2019年に生産終了が決まると、ユーザーから「使っている物が壊れたら家族と話せなくなる」との声が次々と寄せられ、それに応える形で独立。クラウドファンディングで資金を集め、ファイン・チャットを開発、販売を始めた。松尾社長はこう語る。

「コミュニケーションが取れるというのは、人間が尊厳を保つための最低条件なんです。保村さんのように、頭はハッキリしていても自力で思いを表出できない患者さんは他にもいます。1人でも多くそういう人たちを救いたいんです」

▽情報不足

ただ、装置の普及には課題が残る。1つ目は情報の周知不足だ。ALS患者の舩後靖彦参院議員(れいわ新選組)が2019年、国会の質疑で意思伝達装置を用いて注目を集めたが、一般の認知度は決して高くはない。澄子さんの例では、装置の存在を知るまでに約5年かかった。入院中に病院から教えてもらうこともなかったという。

意思疎通が可能であることに、周囲が気付きにくいパターンもある。大阪府交野市の桑山雄次さんは、1995年に当時小学生だった息子が交通事故で遷延性意識障害となった。

簡単なコミュニケーションが取れると分かったのは、事故から約22年後。指を動かす練習を約1カ月続けた上で、息子の手を自分の手のひらに乗せると、問いかけに応じてマルとバツを描いて意思表示をしたのだ。桑山さんはこう訴える。

「介護者が高齢化してくると、残される側の将来を考えます。他人が世話をするようになれば、どうせ何も反応はないし、必要最低限で良いとなり、症状が改善する可能性も閉ざされてしまう。言葉というのは、本人が自分の生活環境を守るための手段なのです」

桑山さんが代表を務める「全国遷延性意識障害者・家族の会」は昨年11月、意思伝達装置のレンタルと指導者の派遣について、予算確保と制度化を国に文書で要望した。だが、返事はまだ届いていない。

▽適合の難しさ

2つ目の課題は、入力スイッチの選定と適合の難しさだ。スイッチの種類は、ボタン型や口でかむタイプ、握ると反応する空気圧を利用するものなど多岐にわたる。患者が動かせる部位に合うものを探り、さらに感度の微調整も必要だ。既製品で駄目なら新たに製作する対応力も求められる。結果的に、適合作業には幅広い知識と技術が必須となる。

横浜市の女性会社員(61)は、約2年前に脳梗塞で倒れた夫(65)を自宅で介護する。夫は両腕の肘から先しか動かず、マヒの影響で言葉も話しにくい。地元のリハビリセンターに入力スイッチの適合を依頼すると、訪れた職員が数種類を試してくれたが、どれもうまく扱えなかった。

女性はインターネットで別の手段はないかと何時間もかけて調べ、松尾社長に行き着いた。今年3月ごろに訪問してもらうと、入力ボタンをバンドで親指に固定する方法を提案され、1回の訪問で適合に成功した。

松尾社長は「このような事例は珍しくない」と断言する。介護士やリハビリに関わる福祉職などでも、意思伝達装置に関する専門的な教育を受ける機会は少なく、導入を試みても失敗する事例が起きてしまうという。

福祉用具の普及啓発に取り組む公益財団法人「テクノエイド協会」(東京)は、福祉用具の選定や導入の専門家を養成するプランナー研修を実施している。座学と実習で計100時間のプログラムの中には、意思伝達装置を扱う科目もある。ただ、車いすなどに比べると装置の需要は限られるため、知識は得られても現場で経験を積む機会が少ないのが現状だ。

同協会の五島清国さん(54)は「販売業者と連携し、より深い内容の講座を設けるのが理想」としつつ、こう指摘する。

「福祉の現場は常に人手不足です。忙しい中で新たな技能を身につけてもらうとなると、見返りがないと難しい。ステータスになるような認定制度の創設や、そもそもの福祉従事者の待遇改善が必要でしょう」

▽経済面のハードル

3つ目の課題は経済的な負担だ。ファイン・チャットは約40万円。患者が市町村の審査を受け、身体機能を補う「補装具」と認められれば、約9割は公費負担となる。ただ、合格するには、購入前に装置を使用できることを自ら証明する必要がある。準備段階でかかる費用に公的な補助はない。

遷延性意識障害の人は導入までに数カ月~数年かかるケースもある。適合作業のために技術者を呼ぶと、相談料や交通費で1回あたり数万円の出費となることも。さらに練習用のスイッチや動作確認用のブザーライトなどの機材も購入しなければならない。装置が必要になるような患者は働けず、家族も介護のために仕事を辞める場合が多い。これらの負担は重くのしかかる。

重度障害者の問題に詳しく、意思伝達装置を扱った著作もあるノンフィクション作家柳原三佳さんは次のように提案する。

「意思疎通手段の導入を支援する公的な扶助が必要です。例えば交通事故の場合は、自賠責保険の運用益を財源とするのはどうでしょうか。また、各地域の医療センターに専門的な知識を持つ人を1人でも配置する制度を整えれば、『実は意識があるのに気付かれない』という人はかなり減らせるでしょう」

▽取材を終えて

意識はあるのに、体は動かせない。何も他者に伝えられない。そんな状態は想像するだけで怖くなる。でも、突然病気になったり事故に遭ったりするリスクは誰にでもある。「もし自分がそうなったら」という視点から、あなたもコミュニケーション難民への支援の在り方を考えてみてほしい。