ニホンザルがイモを洗うのはよく知られているが、チンパンジーのように道具を使うことは長年ありえないとされてきた。そんな常識を打ち破ったのが、理化学研究所の入来篤史先生。ニホンザルも道具が使える!ことを明らかにしたのだ。

1996年の論文発表当時、関係者の中にはこれを“入来マジック”と呼ぶ人もいた。神経生物学的な成果は、人間が言語やシンボルを使うことで発達してきたとされる大脳の頭頂葉にも変化が見られることを発見したことだ。ここから、人間の知性の進化の秘密の謎解きが始まる。

認知神経科学(神経生物学)を超えて、新しい学問領域を切り拓こうとされている入来先生に、研究の現在から、今につながる高校での進路選択、大学入学後のキャリア形成などをお聞きするとともに、人間の知性の未来についての大胆な仮説までお聞きしました。

【私の進路選択、研究の軌跡】初心忘るべからず

科学に興味を持ったのは、父のアメリカ留学についてニューヨークへ行き、そこで過ごした小学校2、3年生の頃でした。当時のアメリカは世界のリーダーを育成することに力を入れ、学校では徹底的に、科学の啓蒙活動が行われていました。私は子どもながらにも、当時の日本の教育との違いに強い衝撃を受けました。

日本に戻ってからは、歴史が好きだったこともあり、小学校の先生からは文系に進むのに向いていると言われましたが、一番の関心事は、「人とは何か」、「自分とは何か」でした。大学の進路選択時にもそれは変わらず、しかもそれを科学的に探究したいと思うようにもなっていました。そこで当時の私が出した結論は、「人間を特徴づけるのは言語だ。だから、言葉を話す器官である口の研究をしよう」というものでした。進学したのは、東京医科歯科大学の歯学科です。

大学で本格的に研究活動を始めるまでは、勉強以外に、幼い頃に始めた弓道をはじめ、様々な活動に夢中になっていました。中学では自分の趣味のクラブを作ったり、高校ではボディビルディング、大学1年ではウインドサーフィンに夢中になり、それぞれサークルまで立ち上げたりしました。やってみたいことにはとことん挑戦したものです。

しかし大学2年になってからは、授業、実習の合間を縫って、自主的に基礎研究にかかわる実験研究に参加するなど、研究に没頭していきます。人間を特徴づける言語、それを発する口の、さらには言葉を話す際の脳内メカニズムを解明しようと考えたのです。しかし当時は、このような研究は自然科学の手の届かないものとされていました。

そこでとりあえず選んだ研究テーマは口の生理学、とりわけ痛覚についてでした。そんな学部時代でしたが、今思うと早熟で、発表した論文は英文だけで、原著・総説合わせ21本にもなりました。大学院に進んでからは、顎の運動リズムの研究、中でも咀嚼運動のメカニズムに取り組み、咀嚼のための顎のリズミカルな運動を制御する「リズム発生器」が脳幹にあることを発見しました。その後、巧みな口唇運動の学習には大脳皮質の可塑性が重要であることも解明しました。

大学院修了後、博士研究員として勤めたアメリカの大学では、大脳皮質での記憶の長期増強(LTP)の仕組みをつき止めました。論文発表当時は強い批判に晒されましたが、現在では定説となっています。帰国後は講師として赴任した大学で、学習の神経メカニズムの研究の一環として、サルの道具使用の研究を始めます。そして、それまではチンパンジーにしかできないと言われてきた道具の使用が、ニホンザルにもできることを発見したのです。この論文も、発表当初は簡単には受け入れられませんでしたが、今では定説になっています。

ところで道具の使用にかかわる脳神経メカニズムと言語機能のそれとは、扱う情報の性質と入力・出力の器官は違うものの共通点がたくさんあります。また両者の機能の本質を担う脳領域は重複していて、最近では、具体的な機能的相互作用があるとも報告されています。おそらく進化の過程で、両者が互いに促進しあいながら共進化してきたのは間違いない。

だとすれば、私のここまでの研究は高校時代に目指した言語の研究からは遠かったかもしれませんが、この時点で、ようやく一つに集約し始めたと言えます。

【研究の今とこれから】脳の進化における3つの謎を解く

人間の脳はなぜこんなに大きくなったか?

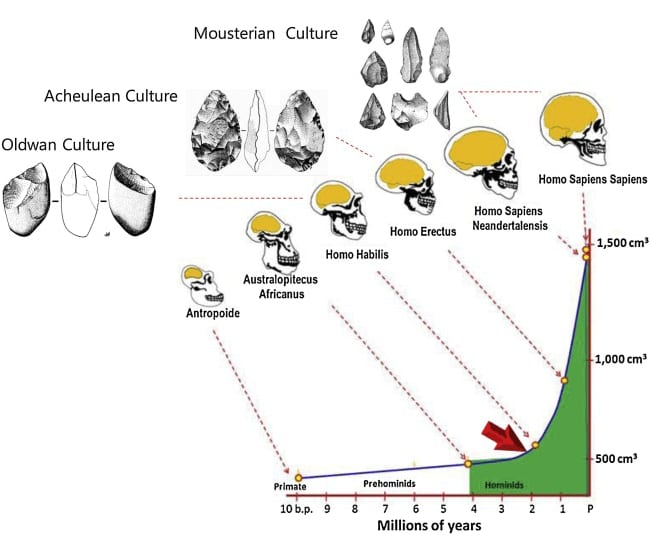

私が今取り組んでいるのは、主に言語に着目した人間の知性の進化の研究ですが、ここには3つの大きな謎があります。一つは、ある時期における脳容量の爆発的な増加です。ホモ属出現以前にも脳は緩やかに大きくなっていましたが、今の類人猿のものとあまり変わらない一方、石器を作り始めたころから驚くほど拡大しました【下図、赤の→で示す】。これはどうして生じたのか。

脳の大きさだけでは説明できない知性の進化

第二の謎は、わたしたちホモ・サピエンスの脳容量は旧人(ハイデルベルク人やネアンデルタール人)のものからそれほど拡大しておらず、むしろ縮小傾向にあるとする研究もあります。しかも、25万年前に出現したと言われているにもかかわらず、絵画や彫刻など象徴的な人工物が作られたり、道具の使用が始まったりするのは約5万年前。脳の大きさと現在につながるような人間的活動の間に、単純な対応関係が見つからないだけでなく、約20万年もの間に何が起こっていたのかは大きな謎です。

古代文明がほぼ一斉に開花したのはなぜ?

最後の謎はもっと直近の、氷河期が終わった1万4千年前から後、狩猟・採集生活から農耕生活への転換を機に、中東、アフリカ、東アジア、南アジア、それに中米、南米と、世界各地でホモ・サピエンスの文明がほぼ一斉に勃興、開花したことです。これらの文明は多様でありながら、共通する要素もかなり多い。なぜ同時期なのか。この間、脳は大きくなっていませんし、知能に関する遺伝的変異が偶然に起きたとも考えられません。これが第三の謎です。

これらの謎を解く鍵の一つが、ヒト固有の、いわば認知的特異性とでもいうべきものが基礎にあったとする考え方です。もう少し簡単に言うと、潜在的な能力というものを仮定するということです。ヒト固有の認知的な活動を構成する要素は、萌芽的なレベルでは他の動物種にも備わっています。事実、私たちは、実験的環境で飼育することでサルが道具を使えることを発見しました。つまり、自然環境の下では「きっかけ」がなければ能力は発揮されない。しかし能力それ自体は備わっている、「できる」けど「やらなかった」と考えるのです。

謎を解くカギ、「三元ニッチ構築」

このような考え方を裏付けるのが「ニッチ構築」、それを三層に展開した「三元ニッチ構築」という概念です。ニッチとは、生物種が生き延びていくために必要なリソースを含む自然の中での生息環境のことで、それを自ら作っていくことがニッチ構築です。

三元の一つは環境にかかわるニッチ、それを作っていく「環境ニッチ構築」です。ホモ属は道具を自ら作り出しましたが、道具というものには明確な《目的》があります。そのため道具が普及し始めた社会では、個体は道具の使用に順応することが求められ、それは同世代間、あるいは次の世代に徐々に共有されていきます。私はこの過程を通して、ヒト固有の志向性が発揮され加速度的に「環境ニッチ」が構築されていったのだと考えています。

もう一つは、脳神経組織、機能にかかわる「脳神経ニッチ構築」です。新しい環境が作られていくと、それに対応して人間の脳はどんどん改変されていきます。道具を使わないサルを、道具を使うような環境に置くと、脳の頭頂葉が膨らみ、道具に適応した身体的情報処理を可能にする脳神経組織が新たに作り出されたように、です。環境に適応することによって新しい神経リソースを作る、これが「脳神経ニッチ構築」です。

3つ目は、脳神経を使って行われる認知機能にかかわる「認知ニッチ構築」。人間は道具使用に必要な空間的な情報処理機能を担う脳神経組織も使って、抽象的な言語や、数学、社会構造などの情報処理を行っています。つまり、もともと備わっていた認知機構で新しい認知ができるようにもなる。それを私は「認知ニッチ構築」と呼びます。

新しい認知は環境を変えます。そのことによって、脳神経機能が改変され脳が発達する。このように、3つのニッチが循環的に相互作用するようになるのが「三元ニッチ構築」、正確に言えばその第一相です。ニッチ構造を徐々に拡大するうちに、その後の新しいニッチで役立つような潜在的な能力が蓄積されていくと考えられるのです。

ホモ・サピエンスは、道具の使用、そして三元ニッチ機構による転換期を経て、言語をはじめ特異な能力を手にし、今の知性を持つに至ったのではないか。これが現在の私の仮説です。

★三元ニッチ構築の第2相については割愛してあります。知りたい方は10月に発売予定の「認知科学講座2 心と脳 5脳―環境―認知の円環に潜む人類進化の志向的駆動力――三元ニッチ構築の相転移(入來篤史・山﨑由美子)」をお読みください)

それでは、人類の知性は今後もさらに進化を続けるのでしょうか。ヒントの一つにAI技術の進展が考えられます。

これまでのヒトの進化は、脳の構造や利用できる資源など、物理学的・生物学的な制約を受けてきたと言えます。実際、私たちが知ったり考えたりできるのは、時空のほんの一握りでしかない。しかし三元ニッチ構築の深層の基本的な原理は物理的な制約は受けませんから、AIやIoTによる新しい概念空間の創造を通じて、これを突破させてくれる可能性が感じられます。

これらをうまく使いこなすことができれば、物事を最小単位にまで分解して真実を追求する西洋の科学と、全体の中から曖昧さを残しながら宇宙や人間について考えようという東洋的な世界観、人間理解との融合、ひいては既存の科学の枠組みを変えることも可能ではないのか、私はそんな夢を描いています。

高校生へのメッセージ

他人の成功談というのは、聞いていて面白いですが、鵜呑みにすべきではありません。その人が成功したのは、その人の個性やその時々に居合わせた状況などによってもたらされたもので、みなさんと条件が同じであることはまずないからです。ただ、成功談の背後にある、何らかの秘訣を見抜いて、それを役立てることはできるかもしれません。

こうした前提を踏まえてですが、みなさんにとってやはり大事なことは、やりたいことがあればそれをしてみるということです。もちろん、私も経験しましたが、最初からやりたいことができる機会はそうありません。多くの場合、今の自分にできることの中から、最もやりたいことに近いことを選んでそこから始めるしかないのです。しかしそれで成果を出せばまわりに認められ、次に与えられる課題も増え、選択肢も増えるはずです。そしてその中にはまた、自分のやりたいことに近いことが必ずあります。

こうした過程を繰り返していくうちに、自分がほんとうにやりたいことに次第に近づいていった、というのが私の経験です。もちろん、自分が最初にやりたいと思ったことも忘れてはいけません。

一方で、あくまで上記の状況の中でですが、やりたいことができる環境というものも徐々に自分で作っていくしかないのではないでしょうか。すでにお話ししたように、私は若いときに人文学的な対象である言語に興味があり、そこから人というものを科学的に研究してみたいと考えました。これができるのは、今でいうところの文理融合的な研究ですね。しかし当時はそのような研究のできる大学はほとんどありませんでした。自然科学系に進めば人文学的な対象を研究できませんし、逆もまた然りです。

そこで私は、今やれることをしながら、既存の科学の枠組みを自分で改定してみようという意気込みで取り組んできました。柔軟な発想を持てるのは若い世代のみなさんです。将来、研究者を目指すのであれ、行政やビジネスで活躍したいと思うのであれ、常に新しい分野を開拓する気概を持って、何事にも挑戦していってほしいと思います。

理化学研究所 生命機能科学研究センター

チームリーダー 入来 篤史先生

1986年東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了、1986年東京医科歯科大学歯学部助手(口腔生理学講座)、1987年ロックフェラー大学(アメリカ)助手、1990年東邦大学医学部助手(生理学第一講座)、 1991年同講師、1997年同助教授、1999年東京医科歯科大学医歯学総合研究科教授(認知神経生物学)、2005年理化学研究所脳科学総合研究センターチームリーダー、 2018年理化学研究所生命機能科学センター チームリーダー、1986年歯学博士、東京医科歯科大学、1991年博士(医学)東邦大学。長野県長野高等学校出身。