「かつて火星に存在した水はどこへ失われたのか?」

「生命が存在できる惑星大気環境が維持される仕組みは?」

――このような謎の解明を追求するのは、東京大学大学院新領域創成科学研究科・講師の青木翔平先生。惑星科学・天文学分野と火星研究の魅力、イタリアからベルギーへ、そして日本へと、国をまたいだ研究の意義、将来展望などについて、京都大学大学院農学研究科・助教の白石晃將先生に聞いて頂きました。高校生や大学生、未来の研究者に向けたメッセージもいただいています。

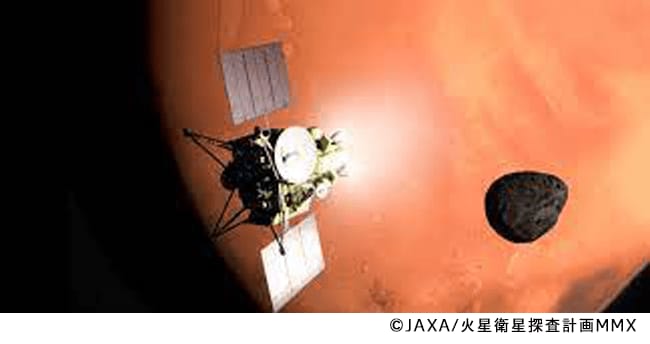

一番身近な惑星、火星

惑星科学・天文学分野と火星研究の魅力【学問研究の今】

白石

:最初に、なぜ惑星科学・天文学分野、中でも火星に興味を持ったのか教えてください。

青木

:高校生の時、宇宙の謎に迫るNHKのドキュメンタリー番組を見たのがきっかけです。番組では、数ある惑星の中でも火星について特集されていました。生命の存在可能性や惑星環境の進化などに関する研究者の説明を聞き、非常にワクワクしたことを覚えています。

大学受験では、「天文学」をキーワードにインターネットなどで検索し、天文学科のある東北大学理学部を志望しました。進学後に、火星について学べるのは宇宙地球物理学科であることを知り、配属時に選択しました。