長崎市長崎学研究所(赤瀬浩所長)は3月、江戸時代の長崎の遊郭に関する資料2点を相次ぎ県外の古書店から購入した。どちらも当時の遊郭社会の様子がうかがえる貴重な資料。その価値や歴史的背景を紹介する。

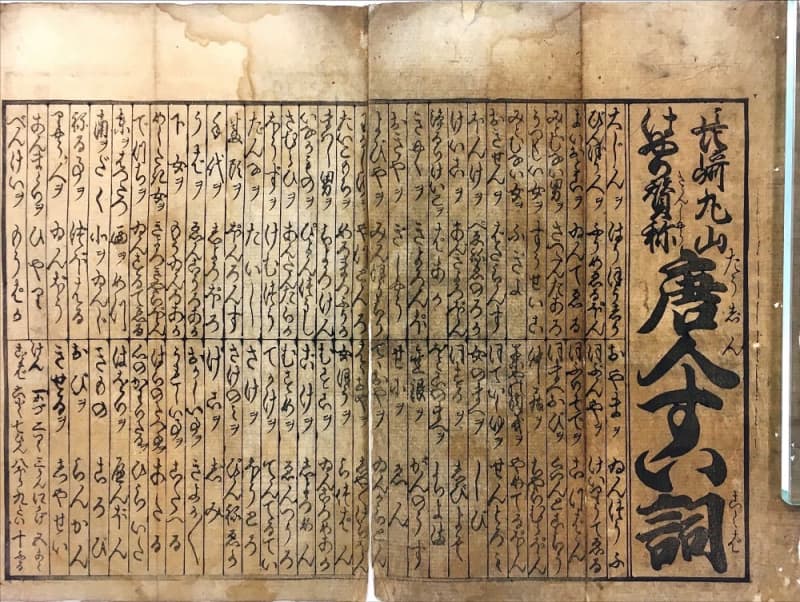

「長崎丸山はやり賛称(さんしょう)唐人すい詞(ことば)」は、A3ほどのサイズの一枚の刷り物。上下2段に「大じんヲはりつうしゅう」などの文字がびっしりと書き込まれている。江戸時代の長崎の文化や文学に詳しい長崎大教育学部の𠮷良史明准教授によると、長崎の遊郭に出入りする人向けに出版された、「粋(すい)詞」という遊郭独特の粋な言葉を集めたものと考えられる。

遊郭のあった江戸の吉原や京都の島原でも同じような資料が見つかっているが、赤瀬所長は「丸山のものは見たことがない」と話す。

「びんぼう人ヲふうめえるぽん」「うつくしい女ヲすうせいこ」「げこヲじみ」「おかしいことヲきよかきよか」「おびヲらんかん」「きせるヲしやせい」-。

単語帳のようにそれぞれの言葉の言い換えが列挙され、それらを使って客が遊女と「粋な」会話をする助けにしたと想像される。𠮷良准教授は、「こういうものがわざわざ作られるということは、丸山が江戸の吉原や京都の島原と並ぶような位置付けにあったこと、そしてそのにぎわいぶりを裏付ける」と語る。資料の表題に「唐人」とあるのは、「丸山を訪れていた唐人客(来舶清人)を想起させ、異国趣味を感じさせる刷り物に仕立てたかったのだろう。言い換えの言葉に中国の話し言葉、いわゆる白話由来のものがあることも推察される」と指摘する。

しかし、丸山の遊郭で使われた言葉の先行研究はほとんどなく、これらの言い換えが遊郭だけでなく当時の長崎の慣習としてあったのか、遊女と客の間でどのような駆け引きがあったのかなど、全体像を解き明かすことは今日では難しいという。

また同資料は、長崎の出版史を考える上でも貴重だ。制作年や制作場所は不明で長崎で刷られたかどうかも定かではないが、𠮷良准教授は「江戸時代は今みたいに全国で出版活動ができたわけではない。長崎版画などの絵彫りの刷り物だけでなく、この資料のような字彫りの刷り物までも出版できていたということは、長崎の出版史の特筆すべき点」と指摘する。

◇

「長崎麻呂山花月楼鶴のまくらを写す」は、縦19センチ、横51.5センチの刷り物で、右半分に長崎市の料亭・花月の「鶴の枕」の絵、左半分にその由緒などが記されている。制作年は不明だが、赤瀬所長は「大正から昭和の初めごろに、花月が大切な客に配っていたパンフレットのようなものではないか」とみる。

鶴の枕は、江戸時代に花月を訪れた唐人が唐の玄宗皇帝やその妃・楊貴妃が使った宝などとして持ち込んだとされる。鶴の枕を見た頼山陽や大田南畝ら文化人が、鶴の枕について詩などを残している。雨の降る日は客に頼まれても見せず、これを見るために長崎滞在を延ばした人もいたという。

枕に施された鶴や側面の模様が繊細なタッチで描かれている。鶴の枕を描いたものは珍しいという。赤瀬所長は「当時の人にとって、花月で鶴の枕を見ることが高いステータスの証しだった。花月がどのような形で文化人に受け入れられていたのかを示す資料」と話す。