「宗教2世問題の当事者に時折向けられる『例外的なケースだ』という非難は、どの程度妥当なのか」

その検証をしようと、評論家の荻上チキさん率いる「社会調査支援機構チキラボ」が行った実態調査の結果が明らかになった。

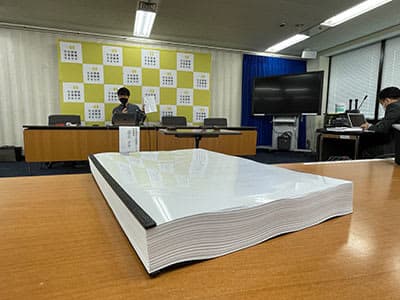

調査は、安倍晋三元首相の襲撃事件から約2か月後の9月9日〜19日にインターネットで行われ、宗教2世当事者から1000件を超える回答が寄せられた。各設問に記入された自由記述をまとめた冊子は500ページ以上にもなり、2世問題に悩む当事者の強い気持ちが伝わってくる。

調査報告書は600ページ近くある(11月1日 霞が関/弁護士JP編集部)

脱会しても地獄

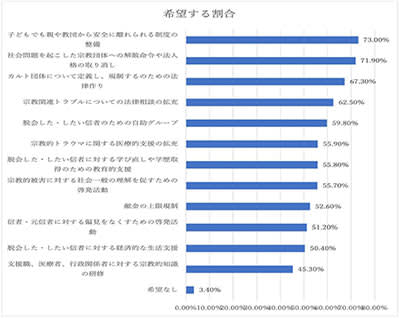

調査を通して見えてきたのは、2世回答者の多くが「宗教をめぐる社会的な改善」を求めているということだ。「質問権の行使」で注目を集める「解散命令や法人格の取り消し」「カルト団体の定義と規制法」などを求める声もある中、もっとも多く希望されたのは「子どもでも親から教団から安全に離れられる制度の整備」だった。

2世回答者が求める社会的な改善の割合(提供:社会調査支援機構チキラボ)

調査によると、2世回答者が教団に対して「はじめて疑問を抱いた時期」「はじめて疑問を口にした時期」「はじめて信仰をやめようと思った時期」は、いずれも13〜18歳が最多。荻上さんは「子どもは親から離れると自立できず、宗教を否定すれば親からの制限が厳しくなる」と言う。

実際に脱会したとしても、約6割が「家族関係の悪化」を経験。孤独感を得たり、親が保証人になってくれないために携帯電話の購入、賃貸契約、進学に支障が出るなど、さまざまな場面で苦労する。

脱会後も“残響”から逃れられず

さらには、脱会した2世回答者の4割以上が悩まされたというのが「社会生活への適応」だ。

調査によれば、回答者の9割近くが12歳以下で2世信者となっており、家族や信者どうしのコミュニティーから、場合によっては世の中の常識とは大きく離れた価値観を継続的に植えつけられることになる。

特に「旧統一教会」「エホバの証人」のようなキリスト教系の教団では、恋愛や性、性的マイノリティーに対する規範意識やタブー意識が強く、脱会後も“残響”が続く傾向が読み取れたという。

当事者の声は「特殊なケース」ではない

荻上さんは「(今回の調査で1000件を超える回答が集まったことで)事件後にメディアやSNSで声を上げている当事者の声が決して特殊なケースでも、個別家庭で起こっていることでもないということが分かった」と語る。

「宗教的虐待」の救済に、社会はどう向き合うか。「虐待定義の拡張」「消費者被害の救済」「子どもコミッショナーや子どもシェルターの確保」「教育ネグレクトなどへの介入」「宗教トラウマへの広範な保険適応」「社会適応プログラム」など課題は山積みだが、注目の高まりにともなう一過性の課題ではなく、大きな転換点として、整備を進めていく必要があるだろう。