【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】

デンソーテンが開発する通信型ドライブレコーダー「G500/ G500Lite」は、クラウドサーバーと接続して車載器からデータを収集できる点が大きな特徴だ。収集したデータはドライバーの安全運転教育などに利用しており、今後はこれらのデータを活用した新たなサービスづくりを視野に入れている。

前回行った東京農工大学工学府の毛利宏教授へのインタビューでは、ドライブレコーダーのデータを事故予防に活用する可能性について議論した。今回は、毛利氏が取り組むもう一つのテーマである「自動運転分野への活用」について、引き続きデンソーテンの先行システム開発部で商品企画に携わる白石春樹氏らが話を伺った。さらなる可能性は見えてくるだろうか?

Sponsored by デンソーテン

▼

前回のインタビューはこちら!▼

「右折時どこを見ていますか?」ドライブレコーダーの事故防止への活用を探る!

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】「さっき交差点を右折したとき、どこを見ていましたか?」運転中にそう聞かれた場合、あなたは何と答えるだろうか。対向車の動きに注意を払うのはもちろん、クルマで死角になった先には歩行者や自転車がいるかもしれない。右折時に気を付けるポイントはたくさんある。私た...

■自動運転はどれくらい安全なら世に出せるか?

東京農工大学工学府 毛利宏教授

――前回は、先生が開発している「ヒヤリハットデータベース」を事故防止に用いる取り組みについて伺いました。このデータベースはその他にも幅広く活用できそうに思うのですが、いかがでしょうか?

毛利氏:

はい、ヒヤリハットデータベースは事故分析や予防安全以外にも、自動運転システム開発の設計と評価などにも活用できます。

白石氏:

システム開発そのものではなく「評価」ですか。どのように活用するのでしょうか?

毛利氏:

これから自動運転が普及していくにあたっては、「どういう自動運転のクルマなら世に出せるか」を検討しなければなりません。そこで、安全性を判断するための評価基準が必要になると考えています。

白石氏:

非常に規模の大きな取り組みのように感じます。

毛利氏:

はい、すでに経済産業省や国土交通省らが携わる、自動運転の標準化に向けた複数のプロジェクトが動いています。私はそのうちの「SAKURAプロジェクト」で、自動運転の安全性を評価する基準作りに関わっています。

白石氏:

SAKURAプロジェクトでは具体的にどのような活動をしているのでしょうか?

毛利氏:

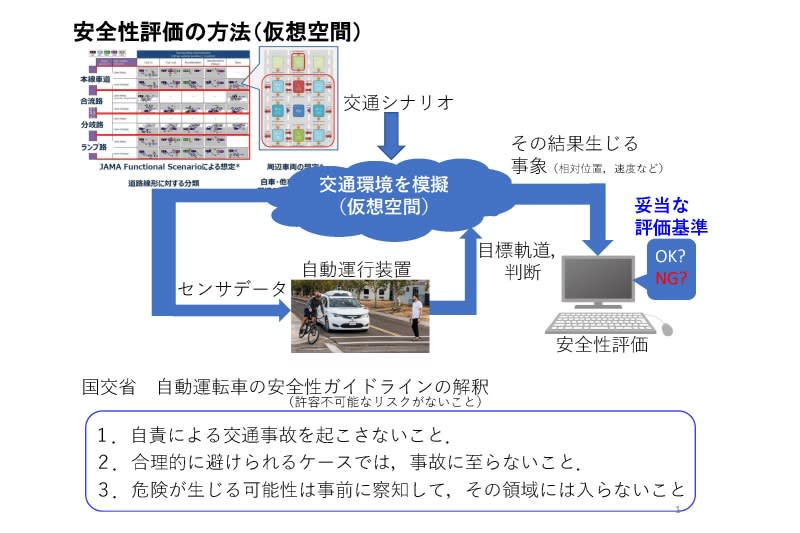

基本的には、交通シナリオを作成して、シナリオに応じた評価基準を決めていく作業を行っています。自動運転車両を走らせ、その結果生じる事象(相対位置や速度など)を収集し、妥当な指標と基準値を定めていきます。

安全性評価の方法

(資料提供:東京農工大・毛利教授)

毛利氏:

極端な意見ですが、私は「ドライブレコーダーを全車標準装備」にするくらい、思い切った施策があってもいいと考えています。もちろん個人情報の問題などを検討する必要はありますが、ドライブレコーダーの搭載が当たり前になることで生じるメリットの方が大きいと思うんです。

白石氏:

先日(6月9日)、国交省がバックカメラの搭載を義務化すると発表しましたよね。そういう動きを見ても、今後は運転中の映像を記録する流れで世の中も進んでいくのではないでしょうか。

毛利氏:

その流れになるといいですよね。事故予防にしても、今日お話しした自動運転の基準づくりにしても、大量のデータが必要になります。例えば私たちのヒヤリハットデータベースのような危険なシーン以外にも、安全に走行している時のデータも必要になるでしょう。今はテスト車両を走らせて取得していますが、御社とも是非協力していきたいですね。

白石氏:

ありがとうございます。G500/G500Liteは「通信型」であることが大きな特徴ですから、多くのデータが集まります。また、法人のお客様が多く走行距離が長い点も多くのデータが集まる理由の一つです。ぜひ今後の協業について検討していきましょう!

【後記】

自動運転の世界的な競争が進む中、国を挙げたプロジェクトが進んでいる。いち早く、基準を明確化できればその後の開発や量産へのスピードも加速するだけに、今後の取り組みに注目したいところだ。