2019年12月、関東地方で知的障害のある女性(19)と暮らす母親は、娘の何げない一言を聞き逃さなかった。障害者短期入所施設に迎えに行った際、娘は確かにこうつぶやいた。「職員が乗っかってきた。寝られなかった」。驚いて詳しく話を聞くと、個室で寝ていた深夜、男性職員に胸や下半身を触られたと説明したのだ。女性は数カ月に一度、母親の仕事の都合で施設を利用していた。安全と思っていた施設での出来事に、二人のショックは大きかった。

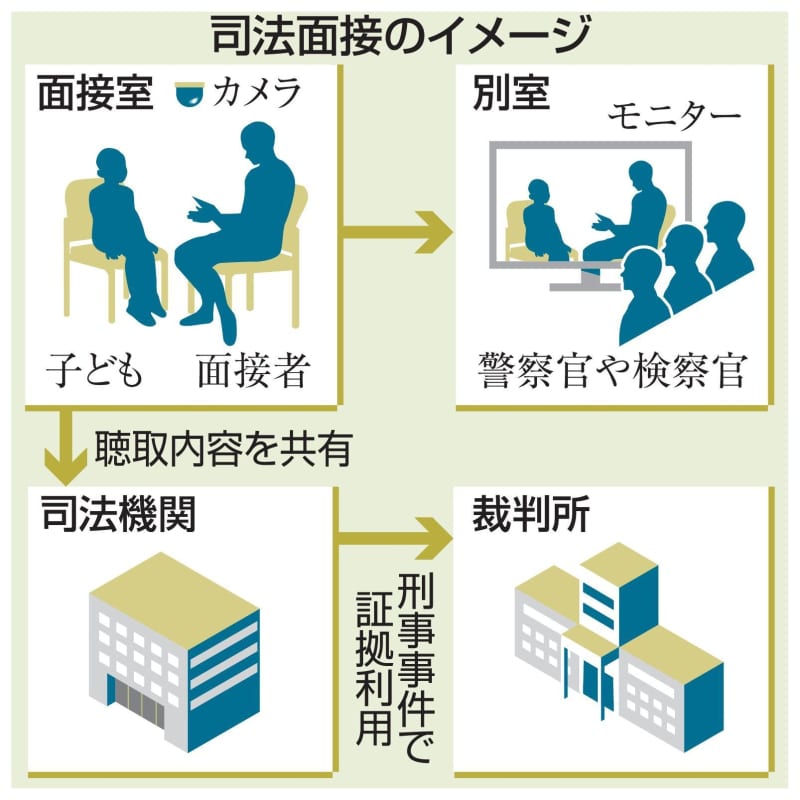

知的障害のある人が性被害を警察に訴え出ても、一般に立件は難しい。この種の犯罪は第三者の目が届かない場所で起きることが多いため、両者の供述が鍵になる。しかし、障害の程度によっては日時や場所、状況をうまく説明できなかったり、取調官に迎合してしまったりするため、十分な証拠にならないまま終わりがちだ。このため警察や検察では、知的障害者に極力負担をかけず、被害に寄り添う事情聴取の方法として「司法面接」という手法が採用されるようになった。

今回訴え出た女性も司法面接による聴取を受けたが、結局、立件には至らなかった。母親は、事件を思い出すと今も悔しさで涙がこみ上げる。「娘にはうそを付くメリットも能力もない。かすかなSOSをすくい上げられる社会になってほしい」。一体、どうすればいいのか。(共同通信=大森瑚子)

▽始まりは、知的障害のある娘のつぶやき

女性から話を聞いた母親は、まず行政機関に駆け込み、事情を説明した。しかし、応対した職員の念押しするような言葉に、耳を疑った。

「慎重にやりますので、警察には行かないでください」

女性が訴えた内容は、事実であれば明確な犯罪。それでも警察に行くなという。不信感が募った。「真剣には取り合ってくれない」と思い、その足で警察署に向かった。警察は被害届を受理、捜査が始まった。

捜査の鍵は、女性の証言が握る。女性の精神年齢は5歳児と同程度。心を許した相手には話をするが、知らない相手への警戒心は強く、具体的に物事を伝えるのが苦手だ。こうした点を踏まえ、検察官1人が被害の聞き取りを実施。被害者に配慮しつつ誘導を避け、負担軽減のため原則1回で聞き出す「司法面接」の手法で実施された。

「何をされたの?」

同席した母親によると、担当者の言葉は柔らかく、女性に寄り添い、緊張感をほぐそうとする意図が伝わった。ただ、被害の申告は女性が自発的にする必要がある。問いかけは抽象的な表現に終始した。女性は第三者に「はい」や「いいえ」ではかろうじて答えられるが、自分から具体的に話し出すことができない。警戒心を解くことはなく、ほとんど質問に答えられないまま聴取が終わった。母親は「証拠として使うのは難しいのではないか」と感じたという。

▽分かれる判断、聴取の壁を超えられず

一方、男性職員は警察の調べに対し、容疑を否認した。母親によると、捜査の途中からは「女性が持病のてんかんの発作を起こしたため部屋に入った」と説明するようになったという。ただ、施設との取り決めでは発作があれば連絡帳に必ず記載するはずだ。母親が確認すると、この日の欄に発作の記述はなかった。

男性職員はその後、準強制わいせつ容疑で書類送検されたものの、不起訴となった。これに対し、女性側が不服を申し立て、検察審査会は2022年3月、不起訴不当と議決した。議決の理由には「障害の特性に配慮した捜査をするべきだ」と書かれていた。

不起訴不当の議決を受け、検察は再捜査を始めた。女性は改めて被害を訴える機会を得たことになる。母親によると、家の中で女性は男性職員を「許せない」と話し、2回目の司法面接を控えて「今日は言ってやる」と意気込んでいた。

だが結局、2回目の司法面接でも、自分から話し出すことはできなかった。再捜査の結果、「嫌疑不十分」として不起訴処分が確定した。

▽不起訴理由の調査、「記憶違いの疑い」「変遷」多く

知的障害者や、障害がなくても年齢が低い場合、繰り返し同じ質問をされると説明内容が途中で変遷しやすい。こうした供述の変遷は証拠としては弱く、立件の壁になってしまう。

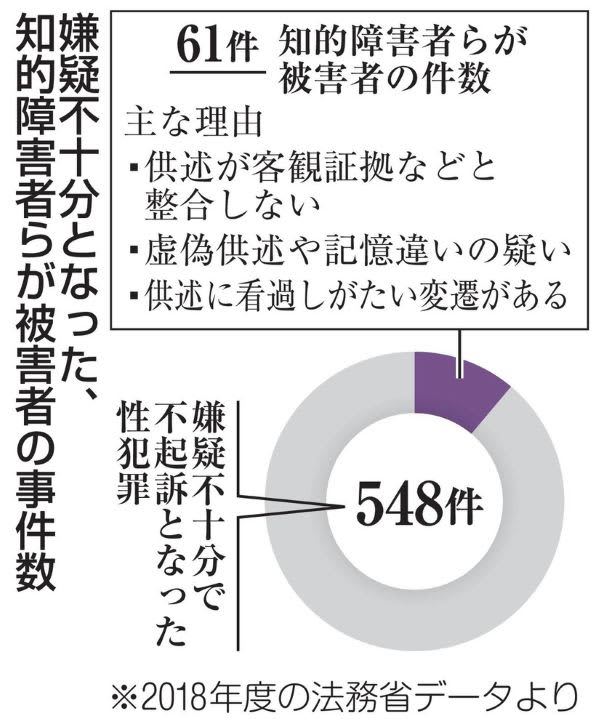

法務省の調査によると、2018年度に検察が「嫌疑不十分」で不起訴とした性犯罪は548件。このうち、61件の被害者は精神障害や知的障害などがある人だった。不起訴の理由をみると、目立つのは「供述が客観証拠などと整合しない」「虚偽供述や記憶違いの疑い」「供述に看過しがたい変遷がある」だった。

▽「代表者聴取」で解決できるのか

捜査で供述の変遷を避けるには、被害の聞き取りを一度の機会にまとめる「代表者聴取」が有効とされる。検察や警察など関係機関の代表者1人が話を聞く聴取手法で、「司法面接」と名称は違うものの、内容はほぼ同様の手続きとされている。

法務省は2015年から、虐待を受けた子どもらを対象に代表者聴取を導入。証言を繰り返すことによる被害者の心理的負担軽減や、供述の信用性を高めるのが狙いだった。

2021年4月には対象を子どもに限らず、性的被害を受けた成人の知的障害者や精神障害者にも拡大し、全国13の大規模地検で試行した。法務省によると、18歳以上の被害者を対象とした代表者聴取は、開始から半年間で30件実施。試行は2022年7月から全国に拡大されている。

法務省は試行状況を踏まえ、全地検への正式導入を検討している。被害者の負担軽減などの効果が期待されるが、自分に起きた出来事を伝える能力には個人差があり、正確な被害聞き取りができるかは不透明だ。

障害者の性被害に詳しいNPO法人「しあわせなみだ」の中野宏美理事は代表者面接の限界をこう指摘する。「日付の認識を苦手とする人は、その時点で供述が不十分とみられ、事件とされるには高い壁がある」。そういう場合はどうすればいいのか。

「現状では、供述の信頼性を高めるために乗り越えるべき課題が明確ではない。不起訴になった理由の開示や、障害の特性に配慮した法整備が必要だ」

▽再発防止を。異性の介助に課題

司法面接でも立件が難しいとすれば、次に考えなければならないのは被害を予防することだ。再発を防止する有効な手段がないかを尋ねた。

中野さんは「異性の利用者を介助する際は複数で対応するなど、施設側の対策も欠かせない」と『同性介助』の重要性を訴える。障害者へのサービスが行き届かない地域では同じ施設に通い続けざるを得ない。女性が住む自治体も宿泊利用できる施設は少なく、事件後は利用を諦めざるを得なかった。

一方で、異性による介助に対策を講じている施設もある。埼玉県の障害者短期入所施設は、利用者への配慮と同時に、性被害や誤解が生じる事態を回避するためにも同性介助を原則としている。スタッフの体力差もあり、成人女性を男性職員が介助するケースでは、そばに利用者の同性スタッフがいるように気を配っている。

性被害を訴えた女性が利用していた施設では、男性職員が女性を膝の上に乗せて髪の毛を乾かす様子などが防犯カメラに残っていた。「同性介助」が浸透していなかったことが影響したのか―。法廷での審理が開かれなかった今は知るすべもない。

▽かすかなSOS、すくい上げて

女性は3月に障害者支援学校を卒業し、自宅近くの福祉事業所で働く。甘いものが好きで、明るい性格だが、被害のことを思い出し、眠れない日もある。

母親は、明るみに出ている障害者の性被害は、氷山の一角だと感じている。障害の程度によっては、本人が被害を理解できない場合さえある。「娘の件も、誰も気が付けずに終わっていたかもと思うと、ぞっとする」と打ち明けた。