もし、幼い息子が「私は女だと思う」と語ったら、あなたはどういう態度で接するだろうか。あるいは女の子として育てた娘が「本当は男として生きたい」と打ち明けたら、どんな言葉を返すだろうか。

出生時の性別(体の性)とは異なる性自認(心の性)を持つトランスジェンダーの人たち。その多くは幼少期から体の性に違和感を抱き始めると言われている。子どもたちが自らの性自認について悩みを打ち明けた時、私たちはどう向き合えば良いのか。

18歳で性別適合手術を受けたある女性の話から、その手がかりを探ってみた。(共同通信=瀬尾遊、山本大樹)

▽88%が中学までに「性別の違和感」

トランスジェンダーと一口に言っても、人によって性自認の在り方はさまざまだ。生まれた時の体が男性で心が女性の人は「MtF(Male to Female)」、反対に体が女性で心が男性の人は「FtM(Female to Male)」と呼ぶ。性自認が男性とも女性とも言えない、曖昧な性を生きる「Xジェンダー」「ノンバイナリー」という人たちを含む場合もある。

トランスジェンダーの人たちは、どれくらいいるのだろうか。当事者や支援者が運営するウェブサイト「trans101.jp はじめてのトランスジェンダー」では、国内外の調査結果などを踏まえ「人口の1%に満たない可能性が高い」としている。それでも、国内には推計で120万人前後いる計算になる。

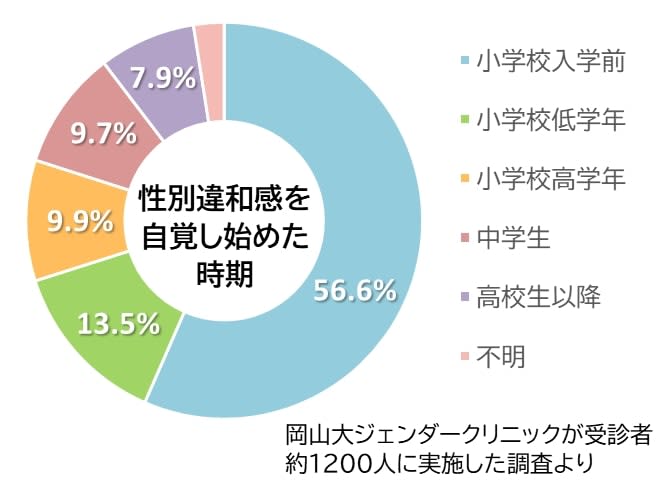

トランスジェンダーであることを自覚する時期は人それぞれだが、岡山大ジェンダークリニックが当事者約1200人に「性別に違和感を持ち始めた時期」を聞いたところ、「小学校入学前」との回答が56%に上った。「中学校」まで期間を延ばすと88%の人が含まれる。総じて、違和感を持つ時期はかなり早く、ほとんどの当事者が学齢期には性の不一致を自覚しているのが実情だ。

▽「自分がトランスジェンダーだと知らなかった」

関西の大学に通う鈴木凜さん=仮名、20歳=も、幼少期から「男の子」として扱われることに違和感を持った1人だ。「小学1年生のころには、明確に『自分は女性だ』と思っていました。その思いが揺らいだことは一度もありません」と話す。

自分は女なのに、なぜ体は男なんだろう。幼心に性の不一致を自覚した鈴木さんだったが、トランスジェンダーという言葉は知らなかった。同学年の男の子を好きになった時には、自分のことを単に「同性愛者なんだ」と考えた。

トランスジェンダーの存在を知ったのは、インターネットで見た記事がきっかけだった。同じような思いを持つ人が他にもいること、体が男で心が女の人はMtFと呼ばれること。一つ一つの情報を自力で調べ、自身のセクシュアリティーを正確に理解した時には中学3年になっていた。

トランスジェンダーの中には、心と体の性を合致させるために、医療行為を用いる人もいる。身体的にも経済的にも大きな負担がかかるため、選択するかどうかは人それぞれだ。鈴木さんの場合は、高校入学後に医療行為によって体の性も女性に変えることを選んだ。「既に手術を受けたトランスジェンダーの人とツイッターで交流したことが後押しになりました」と振り返る。

▽母親へのカミングアウト

最初に始めたのは、注射によるホルモン療法だった。だが、未成年者がこの療法を受けるには保護者の同意が必要だ。母子家庭で育った鈴木さんの場合、まずは母親に性自認を明らかにした上で、理解を得なければならなかった。「もし拒絶されたらどうしよう」。考えれば考えるほど不安が募った。

悩んだ末、まずは同級生の友人に打ち明けることにした。相手に選んだのは最も信頼していた女性の友だち。初めてのカミングアウトは緊張したが、相手は真剣に話を聞いてくれた。「友人に認められたことで胸のつかえが取れ、母に話す勇気が出ました」

母親へのカミングアウトはその数カ月後。美容院から帰る車の中で、自らの思いを伝えた。思わぬ告白に驚きを隠し切れなかったのだろう。母親は押し黙ってしまった。「そこから家までは、ずっと無言。お互いに言葉を交わすことはありませんでした」

その後も2カ月ほど気まずい関係が続いたが、母親が否定的な言葉を口にすることはなかった。鈴木さんには、母親が「理解しよう」と努めているように見えた。

記憶に残るのは、何度目かに話し合った時のこと。鈴木さんの話をじっくり聴いた母親は「あなたが望む性別になるためなら何でもする。だから、何でも言ってほしい」と言ってくれた。「母も悩みながら、いろいろなことを考えたはず。その上で選び取った言葉だということが伝わったので、すごくうれしかったです」

▽タイでの性別適合手術と「卒業式」

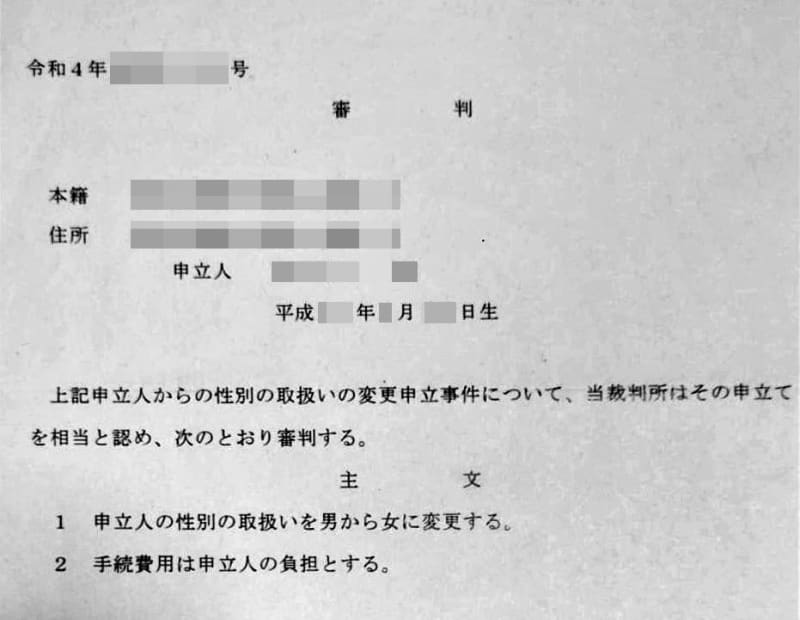

2019年5月、高校2年になった鈴木さんは近くの病院に通い、女性ホルモンの投与を受け始めた。1年間の通院を経て「性同一性障害」の診断書をもらい、翌年6月には家庭裁判所で戸籍名を変更する手続きも済ませた。

高校卒業の2カ月前には、フェイスブックでタイの病院と連絡を取り、性別適合手術を受けるための手続きを始めた。女性として生きようとすればするほど、男性の体でいることに耐えがたい苦痛を感じるようになっていたからだ。手術を受ける人は体への違和感が強い場合が多く「入浴時に目をつぶって体を見ないようにしている」と話す人もいる。

鈴木さんがタイを選んだ大きな理由は18歳から手術を受けられるから。日本精神神経学会が定めた性別適合手術の条件には「成年に達していること」という項目がある。成人年齢は今年4月に18歳へと引き下げられたが、それまでは20歳未満の当事者が国内で手術を受けることはできなかった。

渡航の準備には1カ月を要した。パスポートや新型コロナウイルスの陰性証明書、性同一性障害の診断書、査証(ビザ)などを用意し、準備が整った3月上旬に単身でタイに渡った。言葉が通じなかったため、現地スタッフとのコミュニケーションは身ぶり手ぶり。手術前には、新型コロナ対策で数日間隔離された。

手術は5時間以上に及んだ。術後に麻酔から目が覚めたのは、通っている高校の卒業式当日。当初は、卒業式の会場にいる母親からリアルタイムで映像を送ってもらう予定だったが、手術直後の体調は最悪だった。ガスがたまっておなかが痛み、頭痛と吐き気も止まらない。あまりの痛みに気絶しては起きての繰り返し。結局、卒業式の様子を見ることはできなかった。

症状が落ち着いたころ、スマートフォンにたまったアプリの通知に気が付いた。「手術お疲れさま」「卒業おめでとう」。届いていたのはクラスメートたちからのメッセージと動画だった。遠く離れた場所からでも、自分のことを思ってくれる人たちがいる。友人らの優しさに触れ、思わず涙があふれた。

性別適合手術は一度、外科手術を受ければ終わりではない。定期的なホルモン療法に加え、MtFの人の場合は「ダイレーション」と呼ばれる、内性器のアフターケアが日々必要になる。こうしたケアの継続は身体的な負担も大きく、お金もかかるが、鈴木さんは「私の場合は元の体のままでいた場合の苦しみを思えば、手術を受けて良かったのは間違いないです」と迷いなく答えた。

▽学習指導要領では言及なし

鈴木さんは自分の力で知識を得たが、そもそも学校でトランスジェンダーなどについて学ぶ機会はないのだろうか。文部科学省によると、社会科や家庭科、保健体育の教科書の中には「性の多様性」を取り上げているものもあるが、教育課程を定めた学習指導要領には記載されていない。つまり、授業で扱うかどうかは、教科書を選ぶ自治体や学校の判断に委ねられている状況だ。

鈴木さんも小中学校では性的少数者について教わることがなかったため、自分の悩みは誰にも理解してもらうことができないと思い込んで苦しんだ。「授業でトランスジェンダーのことを知る機会があれば、もっと早く性の不一致について相談できたかもしれません。子どもたちが確実に、正確な情報を得られるよう、学習指導要領に明記してほしいです」と訴える。

▽体の変化を「一時的に止める」という選択肢

正確な知識を持っていたとしても、思春期には悩みを深める当事者が多い。第2次性徴に伴う急速な体の変化に加え、恋愛や、性別が可視化される制服の問題などが重なるためだ。一方、日本精神神経学会のガイドラインでは、ホルモン療法を受けられるのは早くても15歳からとされている。したがって、鈴木さんのように若くして「体の性を変えたい」と望む子どもがいたとしても、中学生の間はほぼ治療を受けることができない。

その間、その子は「望まぬ性」へと変化する体に苦しみながらも、有効な手だてを講じることができない状況に置かれてしまう。結果的に自分自身に否定的な感情を抱いたり、学校に通いづらくなったりする傾向があるという。前述した岡山大ジェンダークリニックの当事者調査では、不登校になった人と、自傷行為または自殺未遂を経験した人はそれぞれ30%を占めた。自殺を考えたことがある人は58%と過半数に上っており、文字通り生命を脅かす深刻な問題になっている。

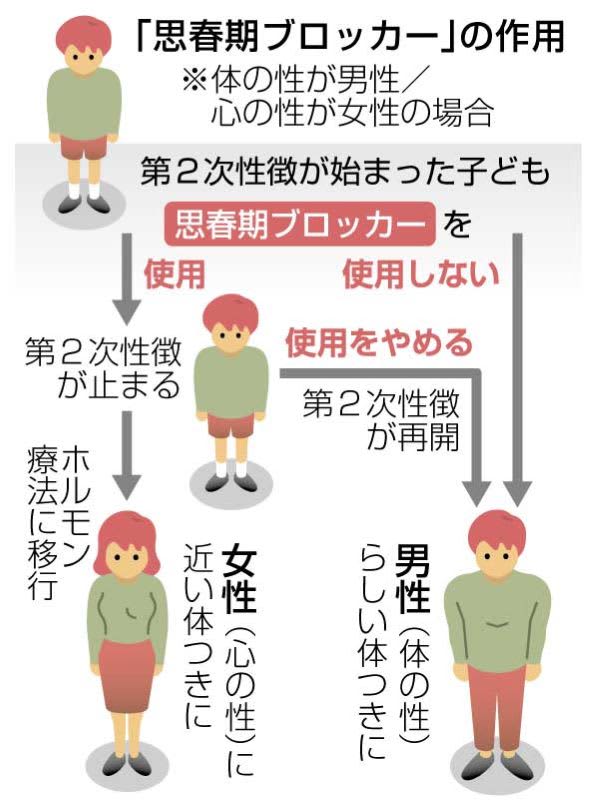

学齢期の当事者が直面するこうした危機的状況に、どう対応すれば良いのか。GID(性同一性障害)学会理事長を務める岡山大大学院の中塚幹也教授は、一つの選択肢として「思春期ブロッカー」と呼ばれる薬を挙げる。正式名称は「GnRHアゴニスト」といい、性腺刺激ホルモンの分泌を抑えることで、第2次性徴に伴う体の変化を一時的に抑制する作用を持つ。

この薬による変化は可逆的であり、使用を中断すれば第2次性徴が再開されるのが特徴だ。もし途中で「トランスジェンダーではない」と診断されたり、本人が「体の性を変えることまでは望まない」と決めたりした場合は、薬の使用をやめれば元の身体の性へと再び変化を促すことができる。

つまり、(1)ホルモン療法を受けられない学齢期において「望まぬ性」への身体的変化を一時的に止めておく(2)本当に体の性を変えるべきかどうかを慎重に判断する―という二つの意味で「時間を稼ぐ」ことができるのがメリットだ。副作用として、子どもが長期にわたって使用すると、骨の発達に影響を及ぼす可能性も指摘されており、学会のガイドラインは使用開始から2年をめどにホルモン療法に移行するか、治療をやめるか判断するよう求めている。

▽家族に求められるのは…

学会が思春期ブロッカーの使用基準を策定してから10年が経過したが、体の性を変えることを望む当事者の間でも、この薬の使用が普及しているとは言いがたい。背景には、公的医療保険が適用されない自費診療になるため治療費が高額になることや、専門家の中でもこの療法に詳しい人は少ないといった事情がある。

中塚教授はこうした理由に加え「性別に違和感を持っていても、子どもたちが口に出しにくい学校や家庭環境の問題も大きい」と指摘する。子どもたちが身体の性に強い違和感を抱いた時、「生きたい性」の在り方を選び取っていくためには、何よりも周囲の理解と協力が不可欠だと話す。

鈴木さんは昨年4月に女性として大学に入学し、今年20歳になった。苦しみ、悩み、考え抜いたこれまでの時間を振り返って、こう語る。「母の理解がなければ、今の私はなかった。これから大きくなる子どもたちが性自認に悩んだ時、少しでも生きやすくなるよう、一番身近にいる家族にはそっと寄り添ってほしい。そして彼らが悩んだ末に選び取った決断は尊重してあげてほしいと思います」。