高齢化や人口減少で担い手不足が深刻な農業ですが、新規就農へつなげようと宮城県が初めてのツアーを企画しました。

11月5日、栗原市で行われた農業体験ツアー。参加しているのは全員、女子大学生です。

この日参加したのは、宮城県の4つの大学で食品や農業などについて学んでいる14人。まずは、栗原市でシイタケの栽培をしている中條友紀さんの元を訪れ、収穫を体験しました。

中條友紀さん「のぞき込んで、膜が開いているやつは全部取り頃です。閉じているやつは軸の太さを見ていただいて、軸がちょっと細くなってきて開きそうっていうのを取ってもらいたいんですけど。あとは、自分が食べたいなって思ったやつで大丈夫です」

参加者「普段しない経験っていうのが楽しいです」

この女子大学生限定のツアーは、若い女性に農業に興味を持ってもらい新規就農につなげようと県が初めて企画したもので、10月上旬から12月上旬にかけて6回行われました。

宮城県の女性農家と交流しながらさまざまな農業を体験することができます。参加料は無料で、定員を上回る応募があるほどの人気です。

シイタケを収穫した後は、ホワイトセロリを使ったレモネード作りに挑戦。

参加者「わあ、すごい!(香りが)めっちゃする!」

作ったレモネードにホワイトセロリを浮かべ、さっぱりとした風味を楽しみました。

参加者「私、セロリ苦手なんですけど、あまり味が強くないのですごい飲みやすいです」

先ほど収穫したシイタケも。

参加者「おいしいです。なんかずっしりしてて」

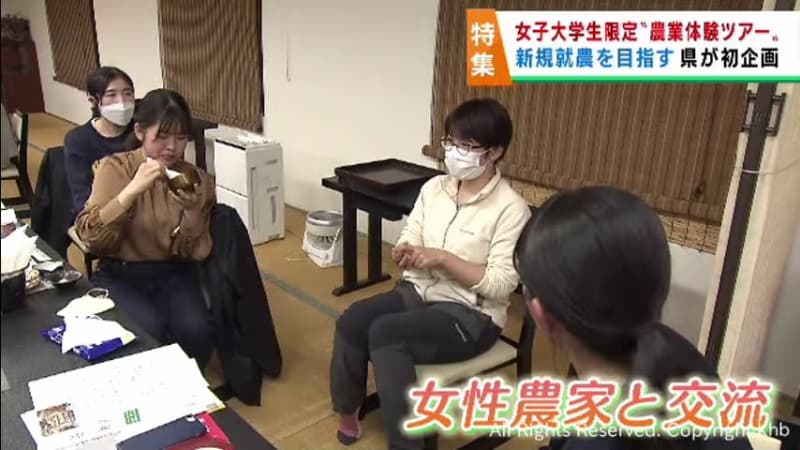

農業体験の後は、夕食を食べながら、2人の女性農家と交流しました。

参加者「シイタケの肉詰めとかおいしいですよね」

中條友紀さん「肉とシイタケの組み合わせは最高。何の工夫もいらず、それだけでおいしい」

くりはらファーマーズラボ星光さん「若い人に少しでも農業の良さを知ってもらいたいと日々思っているので、こういった手軽に楽しくっていうのをまず経験してもらうことはすごい重要だなと思います」

宮城県で主に農業で生計を立てている人の数は、2020年度までの5年間で約2割減少。65歳以上の高齢者は7割を超えています。

一方で、新規就農者の数は、ここ数年150人から180人と横ばいで推移していて、2021年度は新型コロナウイルスの影響で雇用が減るなどして109人でした。女性の割合は2割程度にとどまっています。

高齢化や人口減少で、農業の担い手不足が深刻化する中、女性の就農が鍵を握っています。

県農政部農業振興課菅野千秋技術補佐「どうしても農業というと、作業がつらいとか休みがないとか、そういうイメージが多いと思うんですけれど、自分の好きなことを生かしてキラキラ輝きながら農業をされているっていう方も増えてきていますので、そういったところでイメージを変えていけるんではないのかなと思っております」

ツアーに参加した一人、宮城学院女子大学3年生の門間由芽奈さんです。門間さんは、ゼミの活動で石巻市の企業としょうゆを共同開発したり、地域住民を対象に料理教室を企画したりするなど宮城の食に興味があります。

宮城学院女子大学3年門間由芽奈さん「宮城の郷土料理とか調べているうちに、実際に宮城の食材が作られている場っていうのはどんなものなのかと気になって、今回このツアーに参加させていただきました」

この日のツアーでは蔵王町の牧場を訪れ、門間さんは子牛へのミルクやりやバター作りを初めて体験しました。

宮城学院女子大学3年門間由芽奈さん「自分で実際に目と耳で見て感じるっていうことは大事だなって思いますし、体験しなければ得られないことってあると思うので」

このツアーを通して、農業の魅力だけではなく人とのつながりも感じることができました。

これからの農業を担うかもしれない若い女性たち。仙台市若林区で野菜や花を育てている髙山真里子さんは、学生に自分が食べるものに興味を持つところから始めてほしいと伝えました。

マリズファーム髙山真里子さん「農家の人数をこれ以上減らしたくないなと。やっぱり食料って今なくなってきてて、日本みたいなところは、食料が多分入ってこないという時代になるのがはっきりと分かっているんです。だから、ぜひそういうことに目を向けて食べ物とか、口に入れるものを自分で作るということに少し興味を持ってほしいなって思います」

宮城学院女子大学3年門間由芽奈さん「もともと農業って結構大変だなっていうイメージはあったんですけど、それとは別に収穫する楽しさとか、実際に生産に関わるやりがいとか、そういうのもすごく感じられるなと思ったので、私が実際職業として農業をやるってなった時に、非常に気軽にやれるもので、実際にやってみたいなって思いました」