恐怖心や羞恥心など、人の弱みに付け込むニセ電話詐欺。長崎県内では11月末時点で106件発生し、前年同期を20件上回っている。被害に遭わないためどんな自衛手段を取ればいいのか。県警やインターネットの専門家に聞いた。

ニセ電話詐欺で代表的なのが「オレオレ」や「還付金」。予防策として県警生活安全企画課は、自動通話録音(警告)機の設置を推奨する。そのほか、家族を名乗る不審電話に備え、事前に家族間で合言葉を設定しておくことも有効だという。ネット上の詐欺対策として、パソコンのウイルス対策ソフトを最新にすることも勧める。

詐欺犯がよく使う“決まり文句”を覚えておいてもいいだろう。県警によると「このことは誰にも言ってはいけない」「いったん支払ってもらえば返金できる」「コンビニで電子マネーを購入して支払うよう」「すぐにATMに行ってほしい、期限が迫っている」…などのフレーズには要注意だという。

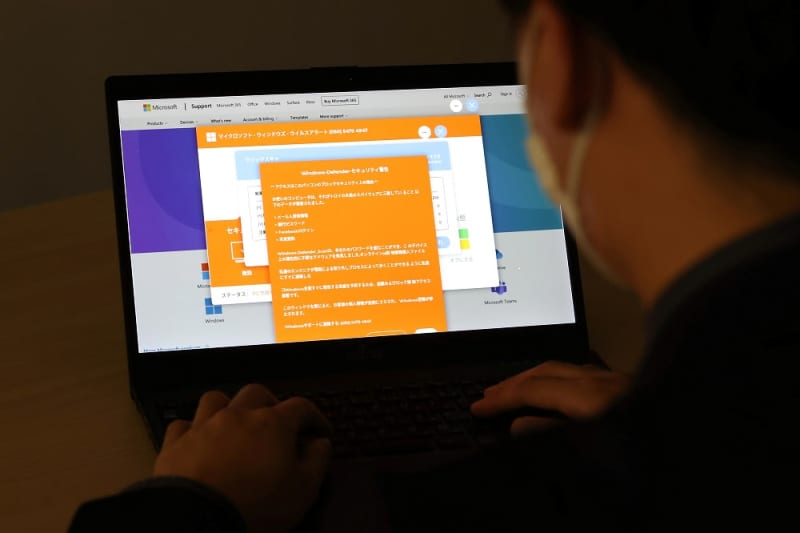

パソコン画面に突然警告画面が出て、修理費名目で金銭を要求するサポート詐欺。長崎市本原町のパソコン販売店「フロンティア」代表取締役の原田文忠さん(62)は「多くの場合、警告画面が表示されてもウイルスに感染していない。脅しで警告の広告を出しているだけ」と指摘する。

警告画面が出た時の対処法として、原田さんは(1)CtrlとAltを押しながらDeleteを押す(2)シャットダウンのメニューが出る(3)再起動する(4)詐欺広告が消える-と説明。記者が実際に手順を試してみると、パソコンにダメージを与えずシャットダウンすることができた。

「詐欺グループは、人を操って行動を起こさせるソーシャルエンジニアリングを悪用している」と語るのは長崎大ICT基盤センターの上繁義史准教授。人の心の隙や行動のミスに付け込むやり方だ。

同准教授は、人の脆弱(ぜいじゃく)性(弱点)として▽好意を持つ相手からの頼み事に応じやすい▽権威を持つ者からの命令に従いやすい▽希少性を感じると欲しくなりやすい-を挙げ、「特性なのであらがうのは難しいが、他者の失敗体験を学んでおくと、察知して冷静に対処できる」と話す。