ジェフ・ベックが天に召されてしまった。1月10日(日本時間11日)のことで、死因は細菌性髄膜炎で享年78歳…と書きながら今も冷静な気持ちでいられなくなる。実年齢を示されるとベックもそんな歳になっていたのかと愕然とするが、見た目も老け込まず、不様に太ったりもせず、ステージでの身体のキレ具合も20代の頃と変わらない。しかも、同時代のギタリストと比べても、彼ほどギタープレイに加齢による衰えを一切感じさせなかった人はいない。いつ聴いても絶頂期みたいだった。近年の映像作品のディレクターは心得たもので、手元アップや彼がギターを使いこなす様をしっかりとらえるシーンが多い。ずっと訳が分からないでいたトレモロアームやボリュームコントロールの微細な動き。それが分かれば納得かと思いきや、かえって真似のできないものに思えたものだ。ギターが身体の一部に同化したような、自然な動作で難なくそれをやる…。私はマジでベックはサイボーグかも、と思っていた。しかも90年代、2000年代に入っても「若い時はこれで売ってきた」というような古い技やネタの使い回しなど一切せず、ジャズからファンク、テクノまで実験的な作品に挑戦し続けていることは驚異的で、そこに彼の一貫した美学を感じたものだ。それだけに、細菌に感染し、亡くなってしまうなんて、状況がいかにも今日的とはいえ、それがジェフの身に起こったことだとはなかなか信じられないことだった。

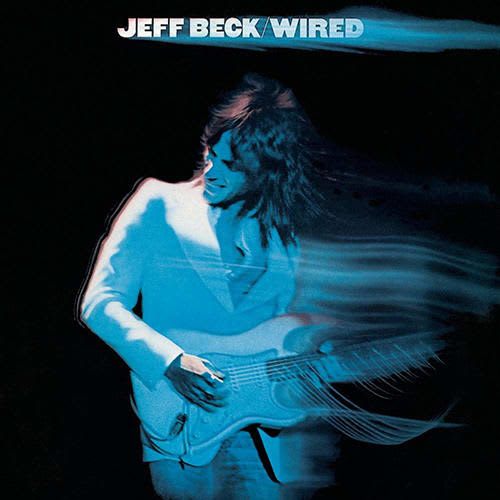

追悼の気持ちでアルバムを選んでみた。1975年作『ブロウ・バイ・ブロウ (原題:Blow by Blow)』 と翌76年発表の『ワイアード(原題:Wired)』 。この2作はベックがジョージ・マーティン(ビートルズのプロデューサー)に制作を委ねたアルバムであり、以降、曲によってはゲストのヴォーカルを入れるものの(やらせると、ジェフは歌伴もとんでもなく上手い人だ)、基本的にはベック独自のギターインストの世界を確立した作品である。今聴いてもスリリングで、初めて耳にした時のような衝撃を感じることができた。全く古びていない。この機会にベックのアルバムを、と思う方にも自信を持ってオススメしたい。

1975年、 『ワールドロックフェスティバル』

個人的な思い出を語って申し訳ないが、筆者が初めて海外アーティストのコンサートを生で体験したのがベックだった。当時中学生だったのだが、『ブロウ・バイ・ブロウ』 を聴いてすっかり参っていたところに、その年の『ワールドロックフェスティバル 1975』(主催:内田裕也)が8月に開催され、ベックが来るという。学校が夏休みゆえ、どうしても観たくて親を説得し、ひとり新幹線に乗って名古屋まで行ったのだ。同フェスは京都でも開催されることになっていたが、私が何でわざわざ名古屋まで行ったのかは、きっと理由があったのだろうけれど、よく覚えていない。ただ、この選択は吉と出る。

8月5日、ビクビクしながら名古屋駅で下車、構内を歩いているといきなり、あの外道のメンバーに遭遇する。彼らのトレードマークのようになっていた派手な着物をアレンジしたコスチュームを着て歩いているのでそれと分かったのだが、中学生にはまさに不良そのもの、恐ろしい連中に見え近寄れなかった。土地勘もなく、ひとりだったのでどこをブラつくでもなく開演までの時間を会場(愛知県体育館)の外で過ごした。同じ年頃の子供は誰ひとりおらず、続々とやってくるロングヘアの若者に気押され、心細かったものだ。夕方になってリハが始まり、ベックの演奏が外に漏れ聴こえてきたのには感激したものだ。そのファンキーな音からも、ライヴには黒人ミュージシャンを起用してるんだろうかと、年に似合わずマニアックなことを思ったことを覚えている。実際のライヴはあまりにも席がステージから遠くて、いくら目を凝らしてもああベックが動いてるという程度。それでもギターの音の大きさ、トリッキーなプレイ、トーンの美しさ、肉声みたいなフレージング、豪快かつシャープな剃刀のような、まさに超絶技巧の演奏はひたすらカッコ良かった。当日のセットリストを調べると、多くはその4カ月前に出たばかりの『ブロウ・バイ・ブロウ』からで、そこにあの有名なトーキングモジュレーターを使った「Superstition 」などの人気曲を加えた構成だった。それでもこの時のバック陣がウィルバー・バスコム(Bass)、バーナード・パーディ(Drums)、そしてマックス・ミドルトン(Keyboards)で、バスコムとミドルトンは次作『ワイアード』でもプレイしている。それにしてもバーナード・パーディの名前が告げられた時は驚いたものだ。超有名セッションドラマーだが、なにせアレサ・フランクリンのバックにいた人というぐらいは時の中学生も知っていたのだ。

この名古屋公演では他にニューヨーク・ドールズ(オリジナルメンバーはデビッド・ヨハンセンとシルヴェイン・シルヴェインだけだったが)、フェリックス・パパラルディ&クリエイション、ウェストロード・ブルースバンド、イエロー、ファーイースト・ファミリーバンドなど和洋とり混ぜ観ることができたのはラッキーだった。

先の方で名古屋公演を選んで吉となったのは、ベックは来日直前に風邪を引いて体調が悪く、京都公演の出演をキャンセルしたからだ。この時のいきさつを歌にした京都のフォーク&ブルースシンガー、豊田勇造さんの名曲「ジェフベックが来なかった雨の円山音楽堂」がある。ベック愛にあふれた名演である。

ジョージ・マーティンに制作を委ねた ギターインストの傑作

では、アルバム2枚を聴いてみよう。2枚は対のようなアルバムなので、どちらから聴いてもいいだろう。『ブロウ・バイ・ブロウ』はリリース時、邦題に“ギター殺人者の凱旋”とむちゃくちゃなものがつけられていたことでも知られる。まったく、どのような発想からこんなタイトルを決めたのか、当時の担当者の翻意を確かめてみたくなるというもの。このアルバムでのリズム隊はリチャード・ベイリー(Drums)に中華系英国人フィル・チェン(Bass)、そこにマックス・ミドルトン(Keyboards)と、編成は実にコンパクトだ。ビートルズの「She’s a Woman」、真似のできない脅威的なギターワークを見せつける「scatterbrain」、そしてスティーヴィ・ワンダーが書いた名曲中の名曲「Cause We’ve Ended as Lovers(邦題:哀しみの恋人たち)」など、後々までコンサートのセットリストに入るヒット曲が生まれた。サウンドはファンキー、フュージョンとR&B;の狭間に位置するといえばいいか。そうそう、スティーヴィ・ワンダーと言えばもう1曲、彼がセロニアス・モンクについて書いた曲「Thelonius」があるが、ここでクラビネットを弾いているのはてっきりミドルトンだと思っていたが、実はスティーヴィ本人が非公式で参加しているのだそうだ。

このファンキー+フュージョン路線は本作から遡ること4年前の第二期ジェフ・ベック・グループで試みていたサウンドだった。『ラフ・アンド・レディ(原題:Rough And Ready)』『ジェフ・ベック・グループ(原題:Jeff Beck Group)』の2枚のアルバムをその時期には残しているがクライヴ・チャーマン(Bass)、ボブ・テンチ(Vocal)というふたりの黒人アーティストを加え、ここからの付き合いとなるマックス・ミドルトンのクラビネットやハモンドを加えたサウンドはジャズとモータウン、ダニー・ハザウェイなどのニューソウルへの接近が感じ取れるのだ。2作目の『ジェフ・ベック・グループ』はプロデュースをブッカー・T&ザ・MG’sのギタリストであるスティーヴ・クロッパーに委ねるなど、いっそうジェフの狙いは明らかだった。

ことのついでにジェフの歩みとして書いておくと、第二期ジェフ・ベック・グループを続けるつもりだったジェフにレコード会社から横槍が入ったとも真相は分からないのだが、いったん第二期ジェフ・ベック・グループを解体し、元ヴァニラ・ファッジのティム・ボガード、カーマイン・アピスとパワートリオを組んでしまう。このトリオは第一期ジェフ・ベック・グループが解散した時に1度は組もうと試みられたメンツだったがジェフの交通事故で流れたプランだった。バンドは最初ロッド・スチュワートをヴォーカルに、あるいは第二期ジェフ・ベック・グループのボブ・テンチを加えて、ジェフとしてはR&B;路線を続けたかったようだが、計画は頓挫し、結果はハードロック路線という、過去に戻る形になってしまった。残されたスタジオ作『ベック・ボガート & アピス(原題:Beck, Bogert & Appice)』はそれほど悪くない。だが、日本でのみ発売された大阪厚生年金会館 での実況録音盤『ベック・ボガート & アピス・ライヴ・イン・ジャパン(原題:Live in Japan)』を聴くとジェフがこのトリオに嫌気がさしていることが手に取るように分かる。メリハリのない、お決まりのスタイルで、手数が多いわりに凡庸に叩きまくるカーマイン・アピスのドラム、自己主張が強く、弾きすぎるベースにほとほとうんざりし、ベックも投げやりに弾いているように聴こえる。実際にコンサートに行った方、ライヴ盤を絶賛されていた方々には申し訳ないが、個人的にはこのトリオの活動は完全に失敗、時間の無駄だったと思う。

そして、目が覚めたかのようにベックは軸足を戻し、自分のギターサウンドだけでなく、アルバム全体を俯瞰して意見を出してくれるプロデューサーに制作を依頼するのだ。それがジョージ・マーティンが手がけた『ブロウ・バイ・ブロウ』 と『ワイアード』 の2作ということになる。

ジャズ、ブラックミュージックを 消化したジェフ流の ハイテク・クロスオーバー

『ワイアード』 のほうは冒頭の「Led Boots」から激烈に攻め上がるふうである。新たにドラムスにナラダ・マイケルウォルデン、シンセサイザーにヤン・ハマーが加わり、演奏力はより強固なものとなり、さらにマイケルウォルデンが4曲、ミドルトンとバスコムも楽曲提供するなど、セッション・メンバー間の協調もかつてないほど良い。ちなみにマイケルウォルデンはこの時期は元マハヴィシュヌ・オーケストラのドラマーという認識が一般的だったが、この後ソングライター、プロデューサーとしてR&B;界の重要人物になっていく。曲を続けるとチャーリー・ミンガスの曲に挑んだ「Goodbye Pork Pie Hat」、ミドルトンのクラビネットを生かしたファンキーな「Play With Me」、ジェフが珍しくアコギを弾く美しいエンディング「Love Is Green」まで、全曲ジェフのギターを堪能させてくれるアルバムだ。なお、ここで紹介した2枚のアルバムのライヴ盤とも言うべき『ライヴ・ワイアー(原題:Jeff Beck With The Jan Hammer Group – Live)』(‘77)というアルバムもある。演奏は超強力だが、ヤン・ハマー(キーボード)の弾くシンセの音色に時代がかったものを感じないでもない。

ベックのコンサートには大人になってからも何度か足を運んだ。後学のためとして洋楽に興味を持ち始めた息子を連れて行ったこともある。「すごすぎてどうやって弾いてるのか分からなかった」と言っていたっけ。それは私だって未だに分からないのだ。アルバムもいろいろ買ったが毎回違うことに挑戦しているベックには感嘆しきりだった。昔はメンバーをすぐクビにしたり、バンドをつぶしたり、あまり笑顔も見せず、どこか近寄りがたい一匹狼、ギター求道者のようで、そんなイメージも彼の魅力だったけれど、近年のライヴ、『ライヴ・アット・ロニースコッツ(原題:Performing This Week...Live At Ronnie Scott's)』(‘08)や『ライヴ・アット・ハリウッド・ボウル(原題:Live At The Hollywood Bowl )』(‘16)などを観ると、共演者に屈託のない笑顔を向ける場面が多い。まあ、ベックの共演者もひと筋縄ではいかない凄腕の持ち主ばかりなので、均等の力量を称え合うシーンに見えなくもないのだけれど、本当は心優しい人だったと聞く彼の素の部分が見え、またベックのことが好きになった。

パッケージ作品ばかりでなく、動画サイトのおかげでベックのライヴを好きな時に探し、観ることができる便利な時代になった。それでも、48年前、遠くから見たあの姿、神がかった演奏の記憶は消えることなく、今もなお頭の中で残響している。

今は感謝の気持ちしかない。ありがとうジェフ、あなたは私たちにギターはもちろん、音楽の素晴らしい世界の、その視界を広げてくれた偉大なアーティストのひとりです。これからも、あなたのサウンドは響き続けるでしょう。

TEXT:片山 明

アルバム『Blow by Blow』

1975年発表作品

<収録曲>

1. 分かってくれるかい/You Know What I Mean

2. シーズ・ア・ウーマン/She's a Woman

3. コンスティペイテッド・ダック/Constipated Duck

4. エアー・ブロワー/Air Blower

5. スキャッターブレイン/Scatterbrain

6. 哀しみの恋人達/Cause We've Ended as Lovers

7. セロニアス/Thelonius

8. フリーウェイ・ジャム/Freeway Jam

9. ダイヤモンド・ダスト/Diamond Dust

アルバム『Blow by Blow』

1976年発表作品

<収録曲>

1. レッド・ブーツ/Led Boots

2. カム・ダンシング/Come Dancing

3. グッドバイ・ポーク・パイ・ハット/Goodbye Pork Pie Hat

4. ヘッド・フォー・バックステージ・パス/Head for Backstage Pass

5. 蒼き風/Blue Wind

6. ソフィー/Sophie

7. プレイ・ウィズ・ミー/Play With Me

8. ラヴ・イズ・グリーン/Love is Green