春闘に向けた動きが、風雲急を告げている。

政府はインフレ率を超える賃上げを要請し、連合は2023年の春闘で5%程度の賃上げ目標を掲げる。だが、コストプッシュ型インフレに見舞われた企業には、超えるべきハードルは高い。

20年に及ぶ経済の低成長とコロナ禍に加え、昨今の物価高を受けて、目標の賃上げ率実現には、コスト上昇分の価格転嫁が避けて通れなくなっている。

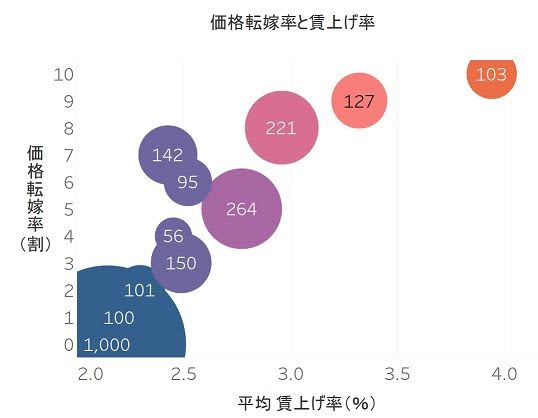

こうしたなか、東京商工リサーチ(TSR)が2022年12月に実施した「価格転嫁」と「賃上げ」に関するアンケート調査を分析した。その結果、価格転嫁率と賃上げ率は相関関係にあることがわかった。

価格転嫁が進んだ企業ほど賃上げ率高く

TSRが2022年12月1日~8日に実施した企業アンケートで、「世界的な原油・原材料価格の高騰によって増加した調達コストを価格転嫁できている割合(=価格転嫁率)」と、「2022年度に実施した賃上げの割合(=賃上げ率)」に回答した2,359社のデータを抽出し、分析した。

価格転嫁率のレンジは、最多が「0割(価格転嫁できていない)」の42.3%(1,000社)で、このレンジの平均賃上げ率は2.1%だった。

次いで、価格転嫁率のレンジ別社数が多かったのは、「5割」で11.1%(264社)を占めた。平均賃上げ率は2.7%だ。調達コストの上昇分の半分を転嫁するだけで、企業の賃上げ率は平均0.6ポイント上昇する。

さらに、「10割(全額転嫁)」の企業では、平均賃上げ率は3.9%で、まったく価格転嫁できていない企業の平均賃上げ率を1.8ポイントも上回る。

ただ、価格上昇分の価格転嫁を全額できた企業は全体の4.3%(103社)しかない。

価格転嫁ができた企業は、賃上げ原資を確保できていることを示している。だが、実際は十分な価格転嫁ができている企業は圧倒的に少なく、このことも賃上げが進まない一因になっている。

アンケートの分析結果からは、賃上げのためにも価格転嫁の重要性が高まっていることが浮かび上がる。物価高は止まらず、世間の賃上げ圧力は高まっている。“ない袖は振れない”のだから、賃上げ実現には中小企業の価格転嫁を促す政府の後押しも欠かせない。

一方、全額転嫁できた企業でも、2022年度の平均賃上げ率は、連合が目標に掲げる5%には遠く及ばない。価格転嫁ができている企業にも、もう一歩踏み込んだ業績向上策が必要だ。これまでの発想では、コロナ禍の賃上げは容易でない。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2023年2月7日号掲載「WeeklyTopics」を再編集)