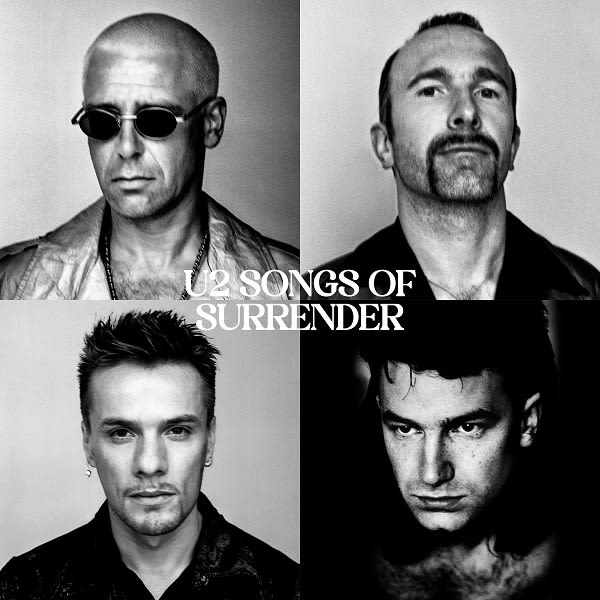

2023年3月17日にリリースされるU2のニュー・アルバム『Songs Of Surrender』は、彼らの40年を超えるキャリアを通して発表してきた最も重要な40曲を、過去2年間に行われたセッションで2023年版として新たな解釈で新録音したアルバム。

このアルバムの発売を記念して、U2の名曲を振り返る記事を連載として公開。元ロッキング・オン編集長であり、バンドを追い続けてきた宮嵜広司さんに寄稿いただきます。第2回は「One」。

___

1. 楽曲発売当時のバンドの背景

U2通算7作目『Achtung Baby』(1991年11月18日発表)からの第3弾シングルとしてリリースされた「One」。当時は全米チャート10位にとどまったものの、時を重ねるごとにその評価は高まり、今ではロックにおけるスタンダード・ナンバーの重要な1曲となっている。実際、英国音楽メディア『Q』が2003年に発表した批評家投票による「これまでで最高の1001曲」(Q Special Edition – 1001 Best Songs Ever…)という企画では堂々の1位に選出されるという名誉も受けている。

遡ること1988年10月に6作目の『Rattle and Hum』をリリースし当然のように全米全英チャート同時1位に送り込んだU2は同作を引っ提げ『Love Town Tour』を行い、1990年1月10日に終えている。7作目の『Achtung Baby』のレコーディングは1990年10月3日に始められ、同作は翌年の1991年11月にリリースされているから、前作のリリースからこの間ちょうど3年の月日が経っていたことになる。実はその3年間は現代世界史でみても特筆すべきことが多発した激動の季節だった。

冷戦を象徴していたベルリンの壁が崩壊したのが1989年11月。後に湾岸戦争へと発展する契機となった、イラクによるクウェート侵攻が起きたのが1990年8月(その後の多国籍軍による「空爆」は1991年1月だった)。南アフリカのネルソン・マンデラが27年間の投獄生活から解放されたのが1990年10月。イギリス首相マーガレット・サッチャーの11年に及んだ政権がついに終幕したのが1990年11月。そして第2次大戦後の世界をアメリカとともに(?)文字通り動かしてきたソビエト連邦が遂に崩壊するのが、『Achtung Baby』リリース直後の1991年12月。

それまでの世界を形成していた構図や均衡が根元から崩れ去り、誰もみたことのないカオスに全員が放り出されたような、この3年間とはそんな状態だったと言えるだろう。世界は混沌の只中だった。

一方のU2はといえば、そうした外部の騒がしさだけでなく内部にもカオスを抱えていた。

プライベートでは、ジ・エッジが妻アッシュリーンと離婚することになった。普通のバンドであればいちメンバーの私的問題のひとつに過ぎないだろうが、U2というバンドがともに十代から知る4人による強固で不変の「ファミリー」であることを思えば、その影響は計り知れないものだった。実際ボノは「(それは)僕らの小さなコミュニティを大混乱させたんだ」と語っているし、ジ・エッジ自身も「愛や、うまくいかなくなってしまった愛は、永遠のテーマだから、それがアルバムの中で大きな部分を占めるのは避けられないことだったんだよ」と新作の作業のみならずその方向性にまで影を落としたことを吐露している。

もうひとつU2を揺さぶっていたのは、周囲の音楽トレンドの激変だった。時代の変化を反映するかのように新たなダンス・ミュージック、エレクトロ・ミュージックが勃興し、中でも「マッドチェスター」や「セカンド・サマー・オブ・ラヴ」と称されたムーヴメントにバンドはかなり当惑していたという。

ムーヴメントの当事者たちは新しい音楽ツールを用いて、あるときは1960年代的なメロディを臆面もなく引用し、あるときはヒッピーを彷彿させるようなドラッグ・カルチャーに耽溺していた。それらはすべて「パンク世代」のU2が拒んできたものだったわけだが、「時代と真正面から向き合う」U2の原理原則からすれば、まさに混沌の時代を反映したそれらの音や空気と向き合わないわけにはいかなくなった。

結局U2は「ベルリンで合宿でもすれば何か面白いことが起こるんじゃないか」(ボノ)と、当時「世界の変節」を体現していた都市のひとつであるベルリンに降り立ち(U2が彼の地に着いたのは奇しくも東西ドイツが正式に再統一を果たした1990年10月3日当日だった)、デヴィッド・ボウイが1970年代後半に「ベルリン三部作」を録ったことでも有名なハンザ・スタジオに籠もることになる(プロデューサーには当時その三部作を手掛けたブライアン・イーノもいた)。

新しい時代を語る新しいサウンドへの挑戦、そして混沌の世界へと飛び込むこと––。当時の彼らのそんな振る舞いは、『The Joshua Tree』『Rattle and Hum』がブルースやゴスペル、カントリーといった「ルーツ・ミュージック」、いわば「過去」への探求をテーマとしていたのとは180度真逆に舵を切ることを意味していた。それは「現在」との対峙であり、同時に、行き先の見えない「未来」への不安な冒険といったものだったかもしれない。

しかし、こうした急激なサウンド改革は、結果的にバンドを解散寸前にまで追い込んだと言われている。毎晩のようにクラブへと出かけ無機質なビートをドラムマシンから出しっぱなしにするようになったジ・エッジに対し、アダム・クレイトンとラリー・マレン・ジュニア(ラリーは『The Joshua Tree』『Rattle and Hum』路線の先に何があるかを探るべく、ジンジャー・ベイカーとジョン・ボーナムのドラム・プレイに夢中になっていたほどだった)のリズム隊はかなりのストレスを抱えていたという。当然のように作業は捗るわけもなく、「アダムとラリーは曲のアイデアがクズだと確信し、ボノと僕はバンドのせいだと思っていた」(ジ・エッジ)と完全に4人が分裂していたのが、当時の偽らざる実態だった。

2. この曲が伝えてきたものとは?

そこにやってきたのが「One」だったという。

ジ・エッジが持っていた別々だった曲のアイデアをイーノとともに共同プロデューサーを務めていたダニエル・ラノワの勧めでひとつにし、それにボノが即興でメロディをのせた。歌詞も「言葉がまるで空からの贈り物のように降り注いできたんだ」(ボノ)というようにほとんどその場でできた。そして4人で「この曲をレコーディングし始めた途端に、その力を強く感じたんだ」「すべてがうまく回り始めたんだ。それがみんなにとって『よかった! やっとこのアルバムがスタートしたな』と心強く感じられた瞬間だった」(ジ・エッジ)。ジ・エッジがさらに「これこそがバンド活動の醍醐味」と後述したほど、新作はおろかバンドそのものも救ったのがこの「One」だったそうだ。

実際、この「One」は装飾的で綺羅びやかな『Achtung Baby』収録の他曲と比べれば唯一といっていいほどシンプルでオーガニックなトーンを持つ曲だ。4ピース・バンド=U2を一番身近に感じられる曲になっている。

世界の変貌に右往左往し新しいサウンドの導入に困惑し、それまであった「ファミリー」の信頼関係も壊れそうになっていた当時の彼らを救ったのが「One」だった――。この「One」がもし「やっぱりみんな仲間だ。これからもいっしょに進んでいこう」というようなありがちな顛末を歌う曲だったら、このストーリーは(凡庸だけど)大団円と言える。しかし、この曲が伝えていることはむしろ逆だった。

「『One』は「みんなで一緒に暮らそう」という古いヒッピー的な考えではない。もっとパンク・ロックなコンセプトなんだ。反ロマンティシズムさ。つまり、『我々はひとつだ。しかし同じではない。そして支え合うようになる』と歌ってる。そこに選択の余地はないと念を押してるんだ。しかし、今でもコーラス部分の『we get to carry each other(支え合う機会に恵まれる)』を『we’ve got to carry each other(支え合うべき)』だと勘違いする人がいるのにはガッカリするよ。だって、歌詞は『観念する』と言ってるんだもの。『さあ、みんなで一緒に壁を飛び越えよう』というのではないんだ」(ボノ)

そもそもボノがこの曲を着想したのは、敬虔な父親とその父に自分がゲイであることをカミングアウトしようか畏れている息子の関係だった。ゲイの友人がたくさんいたというボノは、エイズが社会問題化していた当時、彼らが謂れなき苦境に追いやられている様に心を痛めていたという。

往年のファンであれば、この曲を聴くと「バッファロー」を思い出すという人もいるだろう。バッファローたちがゆっくりと駆け抜け、やがてなすすべもなく崖から落ちていくという、モノトーンのあの独特なMV。シングルのジャケットとしてもデザインされたあのショットを撮っていたのは、アメリカ人アーティストのデイヴィッド・ヴォイナロヴィッチで、彼は無力な存在である自分たちをバッファローになぞらえ表現していた(彼の作品『Falling Buffalo』がジャケットにデザインされたシングル「One」の収益の一部は、エイズ基金に寄付されている。ヴォイナロヴィッチは1992年7月にエイズの合併症で亡くなっている)。

3. 新作で新録された音源は何がどう変わったのか?

「みんな結婚式でこの曲を使いたがるのか、どうしても理解できないんだよね」「『頭、大丈夫? 別れの歌だぜ』って言いたいんだけど」(ボノ)

「ONE」という単語がどうしても引き寄せてしまう、なし崩し的な調和から、むしろU2の曲「One」はもっとも遠い地点に立っている。ビターでシビアな関係構造こそむき出しにするかのようなこの曲は、ある意味では、彼らを「大人」にさせた曲とも言えるかもしれない。

十代のころのように何でもないことで笑い転げたり、恋の始まりのときのように甘い言葉を交わし合ったり、そんな季節は過ぎ去って、厳しい顔のまま、それ以上理解し合えないことを覚悟しながらも、それでもこの場所でそれぞれに生きていくことが求められるのが、いわば「大人」であり、現実の世界だったりする。それは単純ではなく複雑で、簡単に解けない、まさに混沌なのだけど、それでもその真っ只中に飛び込んでいかなくてはいけない。

全員がちょうど30代を迎えようとしていたこの時期、彼らはそんな覚悟と向き合ったのではないか。『Achtung Baby』は「世界はこんなにも混乱している!」と大量の音を撒き散らしながら叫んでいるようなアルバムだが、その中でどう生きるかを静かに指し示しているのがこの「One」だったと言えるのではないだろうか。

その意味で、今回の『Songs of Surrender』に収録された「reimagined」バージョンの「One」は、この曲の本質をよりまっすぐに聴き手に刺してくるものになったと言えるだろう。もう間違っても結婚式で歌われるような甘さはない。この曲の持つ圧倒的な厳しさが、30年の時を越えて遂に顕になった、そんな現在のバンドの手応えすら感じられる。

ジ・エッジのギターのイントロはピアノに置き換えられ、全体を沈んだトーンをまとめ、それぞれのパートもまた抑制されている。それはオリジナルでもそうだったのだが、よりいっそう厳格になった。特筆すべきはボノのヴォーカルで、最初から低く入っていくなどオリジナルにはない年輪の深さがこの曲の奥深さを際立たせている。顕著な変化でいえば「Love is a Temple, Love Is a higher law」の部分がコーラスになっていて、それはゴスペルを強く感じさせる。この曲が安易な調和ではなく、違う者たちによる支え合う世界(とそこにこそ愛が働いていること)を示そうと試みる曲であることを、この変更ははっきりと届ける助けになっていると思う。

もちろん、だからといって30年前のオリジナルの「One」の魅力が損なわれることはない。むしろ30年前に向き合った問題とそこで手にした覚悟の誠実さをあらためて示すものになったと思うし、30年の時を越えて今回録り直したことで、この時間がもたらしたそれぞれの成長を確認させてくれるものになったと思う。1991年の「One」と2023年の「One」。ぜひ聴き比べてほしい。

Written By 宮嵜 広司

__

U2『Songs Of Surrender』

2023年3月17日発売