地震や台風など、大規模な自然災害時に多くの人が身を寄せる避難所。ただ、もし大災害が厳寒期に起きたら避難所はどういう状態になるのか。こんな課題を検証する演習が、真冬の1月下旬、北海道北見市で行われた。周辺は日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震が切迫していると言われ、災害と厳寒による二重の被害を今後、受ける可能性がある。特に避難所の防寒対策が不十分だと、津波などから助かった命が奪われかねない。どんな対策が必要なのか。私も演習に参加し、厳寒の避難所に一晩泊まってみた。体験したのは悲鳴が上がるほどの酷寒と、それを防いで少しでも快適に過ごせるようにする工夫だった。(共同通信=江浜丈裕)

▽避難者に決して雑魚寝をさせてはいけない

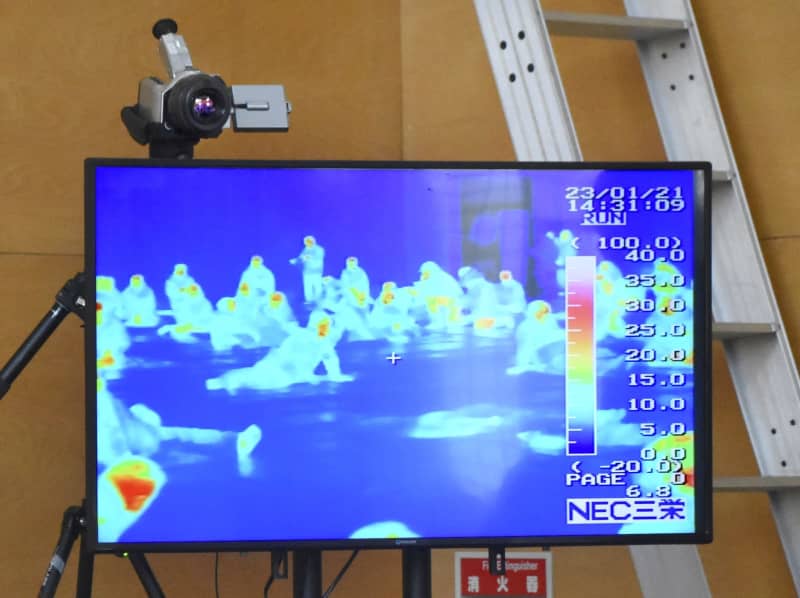

1月21~22日、北見市の日本赤十字北海道看護大のキャンパスに、全国の自治体担当者や医療関係者ら約100人が集まった。同大災害対策教育センターが体育館を避難所に見立て、1泊2日の演習を主催した。開始時点の21日午後1時の気温はマイナス8度前後。自動販売機で購入したホットの缶コーヒーがあっという間に冷たくなった。

北見市は、女子カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」の拠点として知られる。東京から参加した私は、保温性のあるインナーの上下を着込み、ズボン3枚、ジャケットやジャンパーなど5重の重装備で臨んだ。使い捨てカイロをつま先や背中、首など全身に貼った。

演習は、体育館で上履きを脱ぐことから始まった。「1分間、じっとしてください」。日本赤十字北海道看護大の根本昌宏教授が参加者に指示する。暖房が入っていない当初の室温は2度。床の冷たさが直接足の裏に伝わり、耐えきれない。じっとするなんて、できなかった。つま先で立つ参加者もいた。ブルーシートを敷いてみても、床面の冷たさはほぼ変わらない。

次に、1人1枚の毛布が配られた。「どんな工夫をしてもいいです。3分間、寝てみてください」との指示だった。

ミノムシのように毛布に包まり、時間が過ぎるのを待つ。床に直接寝るよりはましだが、おしりや背中のあたりがしんしんと冷えるのが分かる。「寒い」。あちこちから悲鳴が相次いだ。

女子学生2人がうまい毛布の使い方をした。ペアになって1枚は床に敷いて、1枚は掛けて一緒に入っていた。

「床で直接寝る、いわゆる『雑魚寝』を避難者に決してさせてはいけない」。3分が経過し、震えている参加者に根本教授が訴えた。体の芯から冷えるような冷たさを体感しただけに、その言葉は説得力があった。

「特に高齢者は寒さで体力を奪われやすい。2011年の東日本大震災では津波から逃げて助かった命が、その後の寒さで奪われたこともあった」とも指摘した。

有効な対策として紹介されたのが、段ボールによる簡易な「段ボールベッド」だ。床との距離を保てるため、冷気やほこりの吸い込みを防げる。防寒・衛生両面の有効性から近年の避難所で導入されることが増えた。

ほかにもメリットとして、量産が容易で比較的安価であること、素手で組み立てられること、収納スペースができることなどが挙げられる。

▽暖めるのは狭い部屋

参加者総がかりで、100人分の段ボールベッドを組み立てて並べた。感染症対策も兼ねて、高さ約140センチのパーティションを設置。2時間以上かけて作業を終えた。

一般的に体育館は宿泊施設ではないため、暖房が整備されていない施設も多い。「天井が高く、簡易ストーブがあっても効果は薄い。なかなか館内全体を暖めるのは難しい」と根本教授。石油ストーブなどでは、換気が不十分だと、一酸化炭素中毒の恐れもある。

演習では、一つの教室を、暖を取る「採暖室」に設定した。ちょっとした憩いの場としても使える。参加者で北海道登別市総務部の宮林浩防災主幹は「広い体育館を暖めるのは難しいが、狭い部屋なら何とかなる。とてもいいアイデアだ」と感心していた。

避難所では新型コロナウイルスなどの感染症対策も重要だ。1995年の阪神大震災では避難所でインフルエンザが流行し、体調を崩す人が相次いだ。

避難所の定期的な換気が必要だと思っていたが、根本教授の説明にはっとした。過度な換気は「せっかく暖まった空気を冷やしてしまう」というのだ。「寒冷地では空気を冷やさないことも考えないと。防寒のため、無駄な換気は避けたい」と指摘した。

換気と暖房。二つの課題解決に向けて、演習では「熱交換式ジェットストーブ」を使用した。野外の空気をバーナーで暖めて室内に温風を送り、二酸化炭素(CO2)は屋外に排出する装置だ。

温風が出る場所に、穴を開けた数十メートルのダクトを接続させ、広範囲に暖房が行き渡るようにした。CO2濃度は常に測定、換気が必要と厚生労働省が定める基準以下を維持した、室温も8~9度に上がった。名古屋市の医師(55)は「データで示されると安心できる」と感心した様子だった。

▽トイレの回数を減らすと脱水症状の恐れ

避難生活で問題になるのがトイレだ。停電や水道管の凍結、断水などで避難所のトイレは使えなくなるかもしれない。

屋外に和式の仮設トイレが置かれたが、参加者からは「寒くて外に出たくない」と利用をためらう声が出た。仮設トイレの周囲は凍結していた。滑り止めの砂がまかれても、すぐに雪で埋まる。災害が起きたら、こうした対策に気を配る余裕はないだろうと感じた。

根本教授は「トイレの回数を減らすため水分を控えると脱水症状になる恐れがある」と警鐘を鳴らす。

仮設トイレも使えない場合に備え、参加者は「携帯トイレ」も試してみた。室内の既存のトイレに、凝固剤入りの便袋を上からかぶせて使う。

用を足し終えたら便袋を縛り、ごみ箱に捨てて、次に使う人のために新たな便袋を設置する。最初は抵抗があったがすぐに慣れた。何よりも寒い屋外に出ないで済むことがありがたかった。

「自宅にも携帯トイレを用意してほしい」。根本教授は呼びかける。

近年の災害で、コロナ禍もあって避難所を避けて自家用車に泊まる人も増えた。車内ならプライバシーが確保され、乳幼児やペットなどがいても他人に気を使う必要がない。演習では夜に1時間の車中泊体験もあった。

車の排気口が雪で埋まったという設定だ。排ガスが車内に入るのを防ぐため、暖房が使えなかった。気温がマイナス10度近くまで下がった。フロントガラスの外は雪で埋まり、車外の様子は分からない。電池の消費を考えてスマートフォンも触れず、やることがない暗闇での1時間はとても寒く、とても長く感じた。

車中泊のように狭い場所ではエコノミークラス症候群発症の恐れがある。適度な運動が必要だと頭では分かっていたが、厳寒の車外に出て屈伸運動をする気にはとてもならなかった。

「車中泊」体験後、ぬれないように大きなビニールの袋で足を覆い、雪を溶かしたお湯で作った足湯に入った。ほかの参加者と「寒かった」「もう無理」と会話が弾む。根本教授は「避難所の過酷な生活は精神的に疲れ、苦痛が増幅する。こうしたゆとりの空間も大切」と話した。

▽避難所に必要な「TKB48」プラスW

朝夕の食事は、同大の看護学生が無洗米を1人分ずつ、小さなビニールの袋に入れ、お湯で蒸してくれた。温かい食事にほっとした。参加者100人分を用意するのに、7人で4時間近くかかったそうだ。

根本教授が理事を務める避難所・避難生活学会は「TKB48」を提唱している。質の高い「T」(トイレ)、「K」(キッチン)、「B」(ベッド)を災害発生から48時間以内に整備することを目指している。

北海道を拠点とする根本教授はこれに暖かさを意味する「W(ウォーム)」の必要性も併せて提唱している。演習はその重要性を認識する貴重な機会だった。「寒冷地の災害で関連死を防ぐには事前の準備が不可欠。早急な対策や訓練・検証が必要だ」という言葉をかみしめたい。

演習で日付が変わると就寝の時間になり、私も段ボールベッドで横になった。寒くてなかなか寝付けなかったが、床に直接寝た時に比べれば、下からの冷気はそれほど感じない。パーティションが風よけにもなった。

とはいえ、顔が冷たく、途中で目が覚めた。気象庁によると、22日の北見市の最低気温はマイナス19・6度。外に出て、スタッフが用意してくれたシャボン玉を吹くと、空中で凍って割れ、ぬれたタオルがあっという間に固まった。

【動画はこちらから】