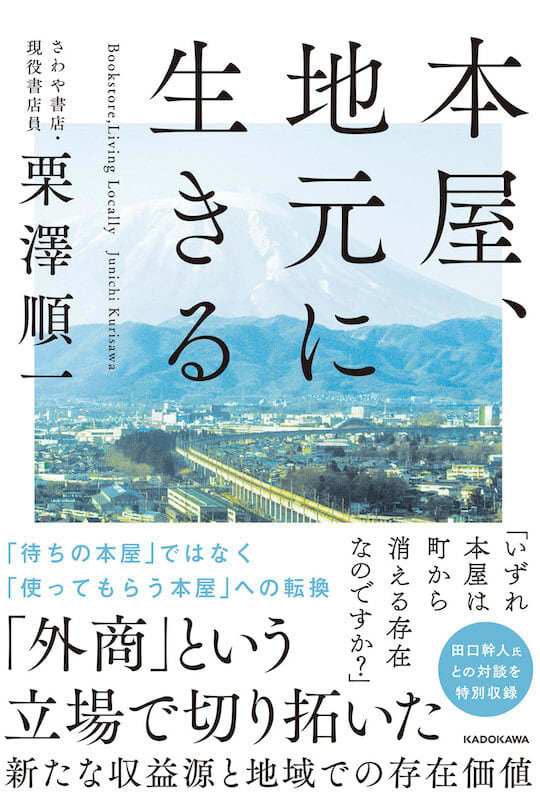

『本屋、地元に生きる』(著:栗澤順一)が2023年2月22日(水)に株式会社KADOKAWAより発売される。 1998年に約2万2000軒あった書店は、毎年3~5%のペースで減少し、2020年には約1万1000軒と半減したとされている(出版科学研究所)。地域に書店が一つもない「無書店自治体」も増加傾向にあり、その流れは止まらないばかりか、さらに拍車をかけているようでもある。 岩手県にある「さわや書店」で外商部兼商品管理部部長を務める栗澤順一は、その「外商」という役割のなかから新たな収益源と地域での存在価値を切り拓いている。本を紹介するべく地元新聞への書評寄稿、ラジオ番組出演にとどまらず、集客イベントを企画して現地で書籍販売をしたり、オリジナル醤油(実際にさわや書店の店頭で販売)のパッケージ開発をしたり──。「待ちの本屋」から「使ってもらう本屋」への転換、とは栗澤の言葉だ。 書店といえば、“お客さんを待つ店”というイメージが強いのだと思います。しかし、みずから何も動かず、ただじっとしているだけでは、地域ごとにある書店はシュリンクしていく一方です。(略)書店員がどうして醤油の開発をして、書店の店頭で販売しているのか!?と驚かれた人もいるかもしれません。私にしても、当たり前のこととして醤油の開発に関わったわけではありません。自分のやっていくことに枠組みをつくらず、どんなことでも敬遠しないでやってきた結果としてのことなのです。(本書「はじめに」より引用)

『本屋、地元に生きる』目次

はじめに

第1章 一度は断った外商部への異動

"仕掛ける書店"の名物書店員たち かつての盛岡三大書店とさわや書店の改革 伊藤清彦の改革事始め 伝説の仕掛け販売となった『天国の本屋』 地道な検証作業も怠らなかった 伊藤さんとの思い出 田口幹人がやってきた! 東日本大震災に教えられたこと 店の中の"一等地"につくった郷土書コーナー 黒船に対抗するため、バランスは捨てた 文庫Xというムーブメント P O P を作る難しさ 「返品率の抑制」という業界の課題 「やってみればいい」というスタンス 挑戦と撤退、「児童書専門店モモ」 "待ちの本屋"から"使ってもらう本屋"へ 物産展や駅のリニューアルにも協力! 「店頭販売」「配達業務」に続く第三の方法論 そしてスタープレイヤーたちがいなくなった 駅ナカの本屋でも「まちの本屋」にしたかったが…… 戦い方を変えるしかない! さわや書店の現在地

第2章 仕事で必要なノウハウはすべて営業で学んだ

突然の異動! "読書の街"に起きた大きな変化 ビジネス書の売上げ立て直しに注力 未知の部署への戸惑い 私は「就職氷河期」に直面していた…… 悪夢の始まりは血迷った就職 仕事で必要なノウハウはすべて営業で学んだ 読書体験、再び 突然の嵐とリストラ そして私は、さわや書店に入社した 書店の売り場には不思議がいっぱい 楽天的な空気はどこからくるのか? 黒船来襲によって味わった敗北感 あらためて振り返るフェザン店の日々 隣にいるお客さまを意識した店づくり まちの本屋を目指してやってきてよかった! いまこそ被災地へ想いを! まちの本屋だからこそのイベント 商品管理部が生み出したスケールメリット 仙北店店長も兼任していた 十三年越しの外商部 外商部のお仕事 「ひとり本部」誕生 外商部で「まちの本屋」を体現 子どもの頃、町には「店」があった

第3章 地域経済の輪のなかで

ヒートアップした地方消滅論争 企業や公共団体の講演会も手伝う! 作家のプロモーション活動もサポート 好評だった「盛岡雑草フェスタ」 "未来の顧客"子どもたちにも本を! 将来の本好きを増やしたい 若い人たちにも読書の楽しみを知ってほしい 「文学の国いわて」プロジェクト さまざまなかたちで「P O P 講座」も開催 社会保険労務士事務所で簡易販売会を開催 経営力パワーアップセミナー "使ってもらう本屋"から"使える本屋"へ 「イベント屋」と呼ばれる書店員 「よろず屋」のようになることに価値がある 目指すのは、本に関わるすべてを扱う"総合商社"に 書店員の枠組みを外すということ 妥協はせず、枠から飛び出していきたい

第4章 ヒントはいつもまちの中に

地域のハブになるということ もりおか家族のおいしいカレンダー 「全国で初めて書店で販売される醤油」を開発 売上げ一位にもなった『いわて健民』 七〇周年記念でつくった"裂き織り"ブックカバー わたしは、わたしの住むまちを愛したい 酒好きが高じてつくった!? オリジナル商品 お酒を飲めるイベントも開催! 販売会のために奔走する、なんでも屋 私が「神保町ヴンダーカンマー」の実行委員長に!? 「先輩の本棚」と「おいしい景色」 本の出版もお手伝い 自費出版からもヒット作が誕生 『福田パンものがたり』はランキング一位に! 書店業界を活性化させる「地産地消」 小説の連載にも協力 岩手県内から無書店地域をなくす お寺で開催される「夜行書店」 書店とフリーマーケットは相性が良くない? 一人や二人でも本を手に取る人を増やしていきたい 本は、与えられるだけでなく、選ぶことが大切 「本屋の原点」のような選定会 さわや書店の"棚"を増やしていきたい 循環型プロジェクトも始まっている 書店員ひとりひとりにやれることはある 大事なのは、人、そして地域とのつながり 書店員には生き方が問われる 「本屋」が地域に必要とされるために

対談 田口幹人×栗澤順一

"地域づくり"を商売に結びつける さわや書店と北上書房 "地域の窓"になるということ 組織の中で戦う書店員 伊藤清彦の生き方 何を読みたいのかがわからない人たちが来てくれる いま、変わりつつあるさわや書店本店 地方の本屋がかかえる三重苦 小さな本屋をいかに持続可能にしていくか 未来のためのインフラづくり

【栗澤順一(くりさわ じゅんいち)プロフィール】

1972年、岩手県釜石市生まれ。岩手大学を卒業後、盛岡市内の広告代理店に入社。その後、「東北にさわや書店あり」と全国の読書マニア、出版業界人、書店業界人にその名を知られる岩手県の老舗書店チェーンさわや書店に転職。本店専門書フロア、フェザン店次長、仙北店店長などを経て、外商部兼商品管理部部長。教科書販売から各種イベントの企画、出張販売や各店巡回など、忙しく駆け回る日々を送る。