女性の「出産」は、医療が発達した現在も命がけの大仕事だ。無事出産できたとしても、女性の心と体は妊娠中から出産後にかけて大きく変化する。特に出産直後は十分な休息が必要だ。それなのに、多くの場合は休む間もなく家事と育児が始まる。配偶者らの協力が不十分だと、起き上がるのもつらい体で家事をし、不安を抱えながら子どもと向き合う日々が続く。「誰かがそばで助けてくれたら」。そんな産後の女性のニーズに応え、家事や育児をサポートしてくれる心強い味方が、専門の講習を受けた「産後ドゥーラ」だ。

核家族化や新型コロナウイルス禍の影響で、周囲のサポートを受けづらい家庭が増える中、産後ドゥーラは母親の精神的孤立を防ぐための新たな選択肢としても期待されている。自治体が費用を助成するケースもある。一方で、認知度はまだ低く、地方における担い手不足や、自治体による助成制度のばらつきが課題だ。(共同通信=伊藤怜奈)

▽食事作りから子どもの世話まで幅広くサポート

「ドゥーラ」はギリシャ語で「他の女性を支援する経験豊かな女性」を意味する言葉だ。欧米では一般的な職業として定着している産後ドゥーラは、女性の心身の回復を目的に、家事、育児全般のサポートを担う。依頼できる内容は人によって多少異なるが、食事作りから清掃、新生児の沐浴(もくよく)、兄弟も含めた子どもらの遊び相手と幅広い。

日本では2012年に一般社団法人「ドゥーラ協会」が設立された。協会が実施する養成講座では、助産師や管理栄養士などの専門家を講師に、座学や保育、調理の実習など計75時間の講習を実施している。この講習を受講した後、面接と試験に合格すれば、民間資格の産後ドゥーラとして認定される仕組みだ。

受講の条件として出産経験や保育関係の職歴の有無は問わない。22年までに700人以上が認定を受け、現在は400人近くが利用者との個人契約や、自治体が業務委託する施設からの派遣で活動している。サポートの期間は依頼者の妊娠中から出産後1年半までとしているが、一部の資格を持っているドゥーラは期間外でも実施できる。利用費は1時間2千~3千円が相場だ。

▽ワンオペ育児の実体験がきっかけに

大阪市を中心に活動する塚原千津子さん(55)もその一人だ。毎月3~4人の利用者から依頼を受ける。多くは30代~40代の女性で、食事作りや子どもの世話、保育園の迎えなど1日当たり3~4時間ほど支援する。「実家と離れて暮らしているため、サポートが得られない」「新型コロナで帰省できない」など依頼の理由はさまざまだ。

塚原さんがドゥーラを志したのは「ワンオペ育児」に苦しんだ自身の体験がきっかけだった。1997年に長女、99年に長男を出産。大阪市内で衣料雑貨店を経営しながら2人の子育てに追われた。銀行員の夫は仕事が多忙でほとんど家におらず、母親も体調を崩しており頼れる人がいなかった。

そんな時、テレビ番組で紹介されていた産後ドゥーラの活動を目にしたことが転機になった。「私のようなつらさを抱えるお母さんを救えるかもしれない」。2015年に協会の認定資格を取得し、これまで40人以上の母親を支えてきた。「1人の人間を立派に育てるのは大変なこと。行き詰まった時に、気軽に相談ができるメンターのような存在になれれば」

▽「第三者」から「もう1人の家族」へ

大阪市で自営業を営む森珠美さん(44)にとって、塚原さんは「もう1人の家族」だという。森さんは今から10年ほど前に、実家のある島根県で第1子の長男を出産した。当時は父親も母親も働いていたため、日中はサポートが受けられなかった。むしろ「世話をかけて申し訳ない」という思いから、森さんが家事を手伝うことも。「落ち着くどころか目まぐるしい環境で、間借りしているような気持ちになってしまい居心地が悪かった」と振り返る。

この時の経験を踏まえ、第2子となる長女の出産時には里帰りをしないことを選択。妊娠中に通っていた母親学級で産後ドゥーラのチラシをもらい、協会の検索サイトから塚原さんにたどり着いた。

長女を出産したのは2019年3月。その翌月から夕食作りや家事支援を中心とした利用を開始した。利用前は「第三者を家に入れることに抵抗があった」。しかし、塚原さんの人柄を知るうちに信頼関係が芽生え、いつしか「家にいるのが当たり前の存在」に。「赤ちゃんにも話しかけるが、たまには大人としゃべりたい。塚原さんには実務的な支援だけでなく、精神的な柱にもなってもらった」

▽家族の状況に合わせて依頼内容を「カスタマイズ」

塚原さんのサポートは出産直後にとどまらない。新型コロナの流行が拡大した2020年4月、森さんは長女の保育園入園と同時に職場に復帰したが、園からは新型コロナの影響でこう告げられた。「預けられるのは週2回までに制限する」。そこで再び頼ったのが塚原さんだ。

利用頻度は週2回から3回に増やし、塚原さんに頼む作業も食事作りといった家事支援から、子どもの世話をメインとする形にがらりと変えた。

森さんが感じる産後ドゥーラの利点は「家庭環境の変化や子どもの成長に合わせて、依頼内容をカスタマイズできること」。利用目的が制限される家事代行サービスやベビーシッターとは異なり、状況に応じて柔軟に対応してもらえるというわけだ。「遠くの身内より近くの他人。わが家の事情や子どもの性格をよく知っている塚原さんのアドバイスには説得力があり、困った時に頼りになる存在だった」と全幅の信頼を置く。

▽深刻化する産後の孤立、うつや虐待も…

「産後の女性は全治2カ月の交通事故と同じぐらいのダメージを負っているんです」。ドゥーラ協会の代表理事を務める宗祥子さんはそう訴える。出産直後は子宮に大けがを負った状態で体力の消耗も激しい。特に産後6~8週間の「産じょく期」はホルモンバランスの急激な変化などで体調不良が起きやすい。本来はなるべく体を休めるべきだが、十分な休息が取れぬまま「ぶっつけ本番」で初めての育児に当たる人も多いという。

時代や社会の変化も産後の環境が過酷化する一因になっている。3世代同居が当たり前だった時代には、子育ても家族のサポートが得られたが、核家族化の進展でそうした支援は困難になった。高齢出産のケースでは、生まれてくる子どもの祖父母は既に要介護状態ということもある。新型コロナの流行で里帰り出産を断念したり、気軽に外出できなくなったりした人も多い。

心身の負担が増す中で、強い不安や孤立感を抱くようになると「産後うつ」や子どもへの虐待行為につながってしまうケースもある。

東京都内で長年、助産院を営んできた宗さんはこうした状況に危機感を持ってきた。だが、一人一人の助産師が家庭のサポートにまで手を広げるゆとりはなく、産前・産後の支援に特化した人材が不足していた。「どうにかして、出産直後の女性を支えてあげることができないか」。そんな思いを募らせていた2009年、米国を訪れた際に産後ドゥ―ラの存在を知り、帰国後に国内でも普及を図ろうと協会を立ち上げた。

▽広がる利用料の補助制度、課題は地域格差

協会の設立後、利用費の助成制度を設ける自治体も増えてきた。東京都中野区は2015年に全国で初めて利用費の一部を補助する事業をスタート。一般的な料金は1時間当たり2千円~3千円だが、現在、制度を使えば1時間800円で利用できる。区民から「もっと利用したい」との要望が相次いだため、20年からは担い手の育成につながる取り組みも開始。区内で働くことを条件に、協会が実施する養成講座の受講料を最大20万円まで補助している。

国も産後ケアの充実に乗り出した。2021年4月には母子保健法が改正され、産後1年が経過するまでの母子を対象とするケア事業が自治体の努力義務となった。事業費の一部は国が負担する仕組みもあり、厚生労働省は積極的な活用を促している。

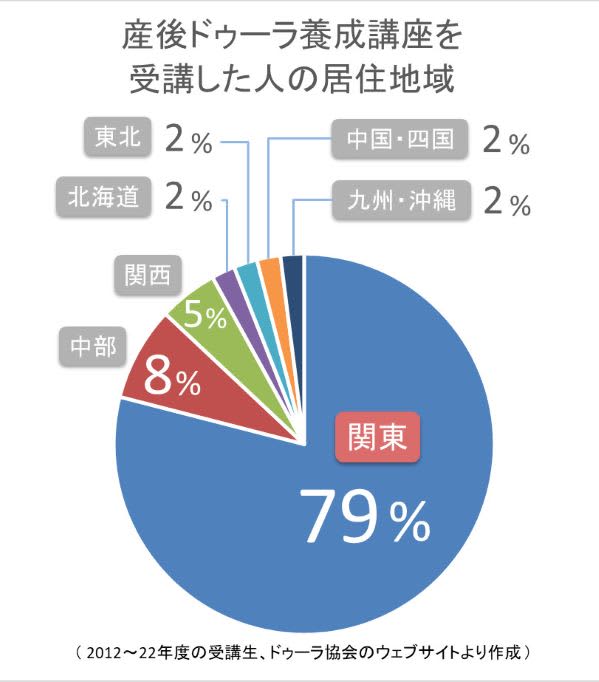

だが、こうした取り組みには、まだまだ地域差があるのが実情だ。協会によると、全国で30自治体が産後ドゥーラの利用に関連した事業を実施しているものの、そのうち23自治体は関東圏に集中している。協会が認定する産後ドゥーラの数も、最も多い東京都の349人に対し大阪府はわずか16人と差は大きい。協会担当者は「そもそも育児において、親以外の手を借りるという発想を持つ人が少ない」と分析し、認知度の低さと相まって利用が伸び悩む一因だと指摘する。

▽「おっぱい以外は誰かに頼ろう」

産後ドゥーラの視点からは、多くの母親が家事や育児の負担を一人で抱えている実態も見えてくる。総務省の2021年の調査によると、6歳未満の子を持つ夫婦が家事や育児に費やす時間は、夫が1日当たり1・54時間、妻は約5倍の7・27時間だった。宗さんは「女性の社会進出が進む中でも、家事や育児に対してはいまだに『女性の役割』という意識が根強い」と指摘する。

政府は少子化対策や子育て支援の一環として、男性の育児休業取得を推進するが、取材で出会った女性たちからは「夫が育休を取ってくれるのはうれしいが、家事や育児のスキルがないと役に立たない」との本音も聞かれた。大事なのは育休の「取得」ではなく、産後の女性の状況について理解した上で「何をするか」だろう。

「おっぱい以外は誰かに頼ろう」。これは協会が掲げるキャッチコピーの一つだ。宗さんは「ドゥーラでも、父親でもいい。母親が一人で不安や孤独を抱え込まず、誰かの手を借りて子育てをすることが当たり前の社会になってほしい」と話している。