TOKYO MX(地上波9ch)朝の報道・情報生番組「堀潤モーニングFLAG(モニフラ)」(毎週月~金曜7:00~)。「モニフラZ議会」のコーナーでは、困っている子どもに声をかけた際に起こる“不審者扱いトラブル”について、Z世代とXY世代の論客が議論しました。

◆子どもに危険が迫っていても声をかけられない大人が増加

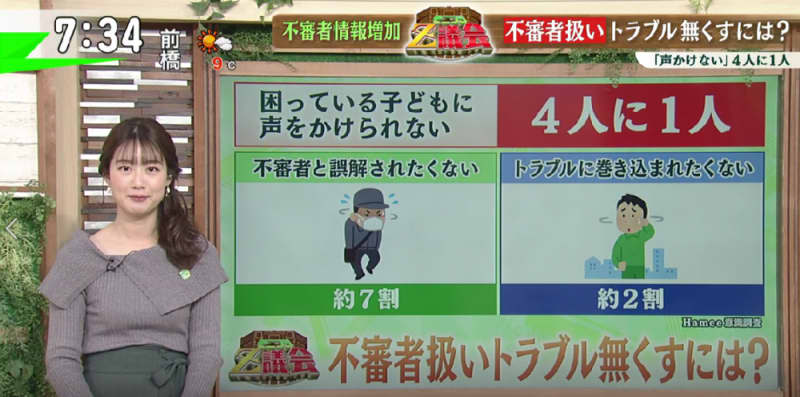

民間の調査によると、「困っている子どもに声をかけられない大人」が約4人に1人。その理由は、不審者と誤解されたくないが約7割、トラブルに巻き込まれたくないが約2割。この不審者扱いを巡るトラブルをなくすためにはどうすればいいのか。

まずZ世代を代表しFridays For Future Tokyoオーガナイザーの黒部睦さんは、「交流の場を根付かせ、強く広い地域コミュニティで双方に安心を」と主張します。

黒部さんは、子どもを助けること、そして、不審者を通報することも悪いことではないと前置きし「何を改善すべきか考えたときに、やはりお互いに安心して声をかけられる、『助けて』と言えるし、助けようとして『大丈夫?』と話し合える関係になれば」と望みます。また、「明確に『助けて』と言われないと声をかけづらいと思うが、そうした部分を改善する意味でも、普段からお互いに顔見知りになっていれば困っている人も援助要請をしやすく、された側も安心して声がかけられる」と対処法について語ります。

加えて、そうした関係性を築くための施策として、例えば地域でのイベントの開催、運動会やPTA活動などを挙げ、それも1度だけでなく継続的に行うことを熱望し、「交流の場などがあることで、より強く、広いコミュニティが根付く」と黒部さん。

日本だけでなく、海外でもPTA活動の経験があるというXY世代のコラムニスト・河崎環さんは、その経験から「日本は"奇跡の治安”」と評します。

ある国では11歳まではひとりで登下校させてはならず、登下校のアテンドは大人の義務。また、街中を子どもひとりで歩かせてはいけない国もあるそうですが、日本はそうしたことも可能であることを引き合いにし、「基本的に街中にいる人々の絶対数として悪意を持った人が(日本は)全然少ない」と河崎さん。ただ、そうであったとしても、より良い人間関係の構築、交流の場、顔が見えるところでの話し合いの必要性は大事と黒部さんに同意します。

XY世代のキャスター・堀潤は、とりわけ黒部さんの"強く、広い”という部分に共感。そして、過去にスーダンに取材に行ったときのことを語ります。

スーダンは長らく内戦が続く不安定な国ですが、2019年に向かった際、現地の日本領事館一等書記官から「子育てするならスーダン」と聞かされたことを明かします。なぜなら、街全体がアットホームで「タマーム(いいね)!」と声を掛け合うような一体感があり、困っている人がいると人が集まってくるそうで「それこそが広いコミュニティ。日本は、治安はいいが、助けますよと声をかける人が局所的。(スーダンのような環境を)みんなで作っていく必要があるのではないか」と話します。

株式会社POTETO Media代表取締役の古井康介さんは、「安全、安心は"めんどくさい”が土台となって成り立っている」と自身の考えを示します。

というのも、古井さんが小学生の頃、学校の会報をPTAの方に届ける際は「なぜ知らないおじいちゃんに持っていかないといけないのか」と疑問に思っていたそうですが、それがあってそのおじいちゃんと顔見知りになることができたと振り返ります。それは登下校の見守りなどにも言えることで「そうした面倒なことがあって顔見知りが増える」、「面倒があって出来上がっている。誰かに何かを求めるのではなく、自分たちが何かしていかないと成り立たない」と持論を述べます。

この古井さんの意見に対し「(今は)面倒だと思うようになってしまった」と黒部さん。昔は挨拶や声かけをするのが普通で、そこからコミュニティの好循環が生まれていたものの、今はそうしたコミュニティに時間や労力を割くよりも「仕事や自分の子どものことだけを考えたりするほうが、効率が良くなってしまっている。だから面倒だという思いが生まれ、地域コミュニティにコミットしなくなっている」と指摘し、「そうした社会構造のなかでどう地域コミュニティを発展させていくかはすごく難しい」と頭を悩ませます。

◆遠慮は不要…少子化社会の大人のとるべき行動とは?

こうしたなか、2021年には子どもが子どもを保護したケースがありました。都内に住む小学5年生の名郷根くんは、当時9歳のときに迷子の4歳児を発見し、交番に案内。名郷根くんによると、周囲には大人もいたが誰も声をかけることはなく、自身も声をかけるときに怪しまれないか心配だったものの、勇気を出して声をかけたそうです。

不審者扱いされることを恐れて声をかけられない大人について聞いてみると「勇気を持って声をかけて、面倒ごとに関わりたくないなんて考えずに声をかけてほしい」と名郷根くん。「たぶん怪しまれないと思うし、そこは勇気を出して、もし自分が動いたら、その子の安全が確保されるなら動こうと思って動いてほしいです。やっぱり周りの人はもうちょっと他人を最初から怪しまないほうがいいと思いますね」と話していました。

堀は、「名郷根くんからは学びが多い」と感心。そして、大人が声をかけなかったことを嘆き、改めて「あいさつしよう」と挨拶の重要性を説きます。「諸外国では、アイコンタクトでにこっとする、『ハロー』と声をかけ合うのが当たり前。でも日本は知らない人と目が合っても無表情で通りすぎる」と悔やみ、「普段から挨拶がし合えるようなコミュニティになれば。名郷根くんがこうして誰も声をかけないことを"おかしいな”と思う、その感覚はすごく大切」と率直な思いを明かします。

母である河崎さんはPTA活動を長くやっていたこともあり、街の子どもたちは自分の子どもの延長のような感覚で何かあればつい声をかけてしまうと言い、そうすると「なんだ、このおばさんは?」という顔をされることもあるそうですが「"少子化社会の大人”として、遠慮していてはダメ」と声を大にします。

「子どもの数が少ないから、その分大人がちゃんと守ってあげる。それこそ11歳の名郷根くんが言っていたように、勇気を持って、大人がもう少ししっかりしよう。困っている人に対しては、それが子どもであろうが、大人であろうが助けてあげる、手を差し伸べることは大事」と力説。

古井さんは「11歳の子どもですら、怪しまれないか心配と思っていることが印象的」と名郷根くんが案じていたことに驚いたとし、「子どもにはできないが大人だからできることがある。大人の力が必要なこともある。大人だからこそできることを大人はやるべきだし、自分も役割を果たさなければと改めて思った」と自らに言い聞かせる場面も。

◆不審者の定義づけ、日本もアメリカのようにゾーニングすべき?

堀からは、「不審者の定義は?」、「ゾーニングはいるか?」という疑問が。例えばアメリカはその辺りがシビアで、特定の犯罪者は出所後もGPSで位置情報が公開されていたり、その地域が安全かそうでないか社会で共有する仕組みなどがありますが、日本はどうするべきなのかと問いかけます。

これに古井さんは、アメリカでは徹底された監視社会が構築されている一方で、司法や人権などが日本以上に充実、確保されていることを挙げ「その議論の根幹には日本としてどのような社会を目指していくかがある。危険をはっきりさせる代わりに防衛線を拡充するのか、日本のようにそこは緩くやっていくのか、いろいろな問題が絡んでいると思う」と苦慮。

黒部さんは「定義づけが難しくなってしまうのも怖い」と難色を示しつつ、声かけをすることで子どもだけなく、障害のある方々のサポートにも繋がるとし、改めて声かけの重要性を主張。黒部さん自身はわりと声をかけるタイプで「いつも挨拶していれば、そのノリで困っているときに声をかけやすい。気軽な声かけ、難しく考えすぎずにやっていくことが大事」と声かけのコツを語ります。

最後に、今回の議論を経て不審者扱いトラブル解消はどうするべきか、黒部さんがZ議会からの提言を発表。それは「積極的に気軽な交流をしやすい社会に」。

誰もが安心して声かけできる、より良い社会の実現のためにも、例えばルール作り、さらには行政がイベントを開催するなど、さらなる交流の場を設けることを期待します。

堀は「どこにどんな人がいるのかという想像力を持ち、疑心暗鬼の空白を埋めていけるような、広く強いコミュニティが必要」と言い、河崎さんは「海外から来た観光客は、『日本人はみんな礼儀正しく、ヘルプフル』と言う。それは日本のブランドでもあるので、そういう社会の維持は大事」と話していました。

※この番組の記事一覧を見る

<番組概要>

番組名:堀潤モーニングFLAG

放送日時:毎週月~金曜 7:00~8:30 「エムキャス」でも同時配信

キャスター:堀潤(ジャーナリスト)、豊崎由里絵、田中陽南(TOKYO MX)

番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/variety/morning_flag/

番組Twitter:@morning_flag

番組Instagram:@morning_flag