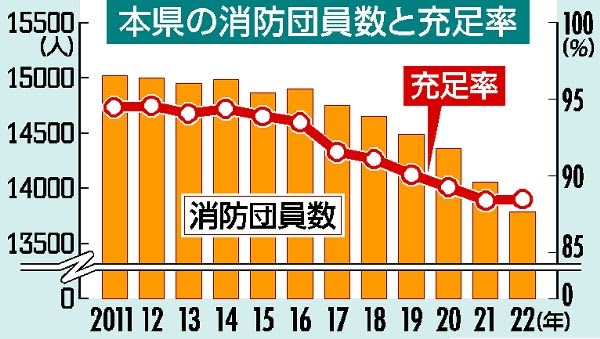

本県の消防団員数は2022年4月1日現在、前年比265人減の1万3787人となり、6年連続で過去最少を更新したことが6日までに、県への取材で分かった。県内25市町の条例が定める消防団員の定数(1万5577人)に対する充足率は0.1ポイント増の88.5%で、3年連続で90%を下回った。依然として20代前半を中心に団員加入の伸び悩みが課題となっている。

県消防防災課によると、消防団員は会社員や自営業などに就きながら火災や災害時に消防署員と活動する。出動時間などに応じて報酬が支払われる。人口や対応範囲などに基づき、市町ごとに定数を定めている。

県内の団員数は50年ほど前は2万人を超えていた。しかし減少傾向が続き、08年~17年の10年間は1万4千人台後半から1万5千人台で推移。17年以降は年に100人ほど減り、ここ数年は年300人前後と減少幅が大きくなっている。

県内25市町の充足率は、芳賀町が唯一、100%を満たした。90%台は宇都宮市や野木町など11市町で、80%台は足利市や那須町など10市町。70%台は那須塩原市など3市町で、さくら市は最も低い78.6%だった。

県内全体の団員の平均年齢は前年を0.7歳上回り40.9歳。年代別では40代が最多の約5300人、30代が約5千人で消防団の主力となる一方、次世代を担う20代は約1400人にとどまった。定年を設ける団は少ないというが、おおむね50代後半から60代で退く場合が多く、50代が約1550人、60歳以上は約500人となっている。

団員の就業形態は、会社勤めなど「被用者」が72.8%で大半を占める。自営業は11.5%で、他は主婦や学生らだった。

全国的な傾向と同様に、県内は20代前半の団員加入が伸び悩んでいる。地域行事への参加など休日の活動を避けたい考えや、地域への帰属意識の低下などが影響しているとみられる。

同課の担当者は「頻発、激甚化する自然災害に対し消防団が求められる役割や重要度は年々上がっている。団員を増やし、有事の際の被害軽減につながるよう取り組みを進めたい」としている。