鉱山町として栄えた足尾は今、日光市の一地域となり1500人余りが暮らす。人口減少や高齢化の影は色濃いままだが、歴史や地域を次代へつなぐ取り組みも芽吹いてきた。「ヤマ」と呼ばれた銅山の町に関わる人たちの思いを見つめた。

◇ ◇

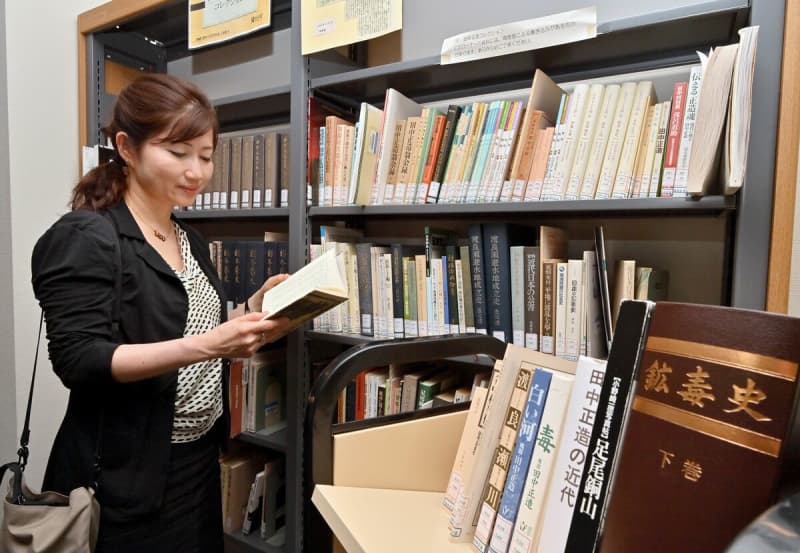

宇都宮大の鍵がかかる棚に、数十冊の大学ノートが大切に保管されている。それぞれびっしりとペン字でつづられている。

「田中正造(たなかしょうぞう)の自治思想の展開」「鉱毒と自治の問題に着目していたか否か」

足尾銅山鉱毒事件を解決しようと奔走した正造の研究の大家、元熊本大文学部長の故小松裕(こまつひろし)さん=享年(60)=が残した研究資料の一部だ。亡くなった翌年の2016年、遺族がノートや関連書籍などを寄贈した。

「正造の地元で有効活用してほしい」。遺族や研究仲間の思いがこもった200点超の貴重な資料。宇大は付属図書館などに収蔵している。一般にも公開し、外部研究者も閲覧に訪れる。

◇ ◇

22年末に活動を終えた「渡良瀬川研究会」「田中正造大学」。高齢化と後継者不足などから、正造と鉱毒事件の研究に取り組んだ市民団体の解散が相次いだ。そんな中、期待を集めるのが宇大の継承活動だ。

「国立大学の責務と考えています」

同大国際学部の高橋若菜(たかはしわかな)教授(51)は13年から、学生を連れ足尾や渡良瀬川下流域でフィールドスタディー(現地実習)を続けている。年1回の実習は今春で10年目。地域の語り部を招き「語り継ぐ足尾」と題した公開セミナーも不定期で開催している。

鉱毒事件、水俣病、東京電力福島第1原発事故-。経済的繁栄の影で犠牲を強いられる人々が生まれる「社会的ジレンマ」は歴史の中で繰り返されてきた。だからこそ公害の原点とされる鉱毒事件を、光と影の両面から見つめ直す。

「足尾を学び、足尾から学ぶ。生きた歴史から教訓を引き出し、つなげたい」

◇ ◇

高橋教授の足尾実習に欠かせない人物がいる。

元足尾高社会科教諭、生沼勤(おいぬまつとむ)さん(82)。15年から実習のガイドを任される。同校へ1964年に赴任して以来、足尾で暮らし地域の歴史を調べてきた。

「苦境の中で生活する人がいたことを知ってほしい」

煙害で廃村となった足尾地域北部の旧松木村、小学校もあった小滝集落跡、太平洋戦争の頃に銅山で強制労働を課された朝鮮人や中国人たちの碑-。鉱都と呼ばれ栄えた銅山の「影の歴史」を伝える史跡も巡り、地域のありのままの姿を伝える。70代後半で大病を患ったが、今も宇大の活動に協力を惜しまない。

「頼まれる限り続ける。若い学生を連れて行くことは意味があると思うんだ」

思いは次代へ、連綿と連なっていく。