長崎県総合水産試験場(長崎市多以良町)が人工種苗を使ったヒジキの養殖試験に取り組んでいる。育苗環境の改良を重ね、昨年度、天然種苗を使った養殖の2倍の収穫量を記録。量産化に期待が高まっている。

かつて本県は天然ヒジキの全国一の生産県だった。しかし、1997年度以降、温暖化などの影響で漁獲量が激減。県は2011年度から本格的に養殖に乗りだした。

種苗は天然と人工の両方を使用。天然種苗を使った養殖は有明海や対馬沿岸で定着したが、他県産に依存しており、近年は供給不足傾向となっている。一方、人工種苗の開発も同時並行で進めてきたが、育苗を阻害する「雑藻」の対策が難航していた。

21年度から水産研究・教育機構の水産技術研究所長崎庁舎(同町)が協力。小型メジナや巻き貝に雑藻を食べさせ、水槽内での育苗環境の改善を図った。22年度には、潮の満ち引きで海になったり陸になったりする「潮間帯」に移して中間育成した結果、目標値の4倍となる全長12センチの種苗千本の生産に成功した。

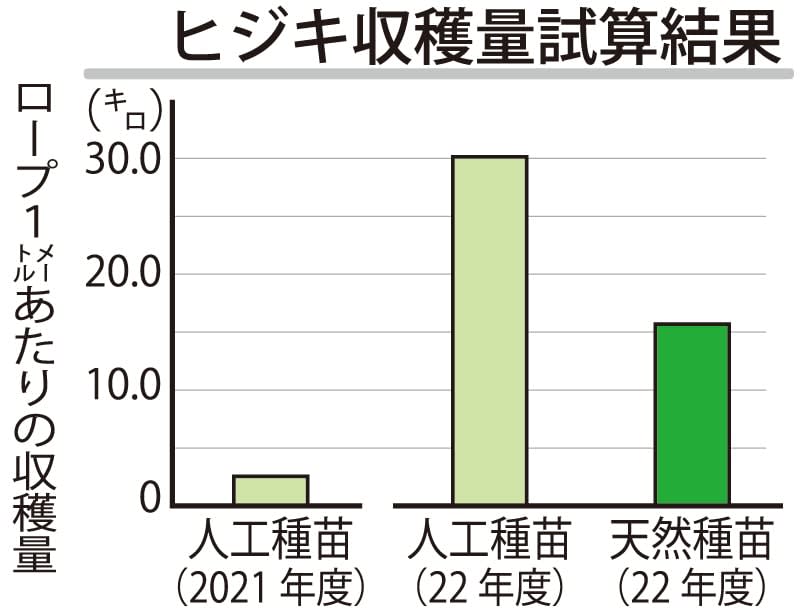

これらの種苗を使って、昨年12月~今年5月、南島原市南有馬町で養殖試験を実施。ヒジキの全長は1.7メートルに達し、養殖ロープ1メートル当たりの収穫量は30キロと試算された。21年度は全長0.6メートル、収穫量2.5キロに比べ「躍進」。22年度の天然種苗の養殖と比較しても2倍の収穫量だった。

県総合水試は当面、人工種苗5千~1万本の生産を目指す。本年度は現在水槽内で育苗しており、実験的に潮間帯への移植期間の1カ月前倒しなどを計画。担当者は「昨年度は想定以上の成果が出たが、量産化は道半ば。引き続き努力したい」と話した。