栃木県鹿沼市内で5月、市内の中学校3校の合同陸上練習会で、生徒が投げた砲丸が別の生徒の頭に当たる事故が発生した。事故後、下野新聞「あなた発 とちぎ特命取材班」に読者から投稿が寄せられた。「陸上部の投てき種目の練習で、生徒同士の安全を確保するルールはあるのか」。取材を進めると、県内中学校の陸上部で種目別の共通の練習ルールは明文化されていなかった。事故を受け、県中学校体育連盟(中体連)陸上競技専門部は、種目別の安全管理マニュアルを新たに作成し、再発防止に取り組んでいる。

事故は5月6日、同市内の陸上競技場で起きた。生徒が投げた砲丸が、自分の砲丸を回収しようとした生徒の頭を直撃。左側頭部に軽傷を負った。同市によると、練習会には生徒約90人と教員6人が参加。砲丸投げは生徒8人が練習していた。教員は近くにいたが、複数の競技に目を配っており、事故当時は砲丸投げの練習を見ていなかった。

同市は事故原因として、練習中の種目ごとの留意点や生徒に対し配慮すべきことについて、指導者間で情報交換が不十分だったことなどを挙げた。

県内中学の陸上部で、共通の練習ルールはあったのか-。県中体連の陸上競技専門部は大会の開催時、県中体連の危機管理マニュアルに沿い安全管理を行う。事故防止のチェックリスト、けが人が出た場合や災害発生時の対応などを定めているが、練習時の各種目の細かなルールは明文化されていなかったという。

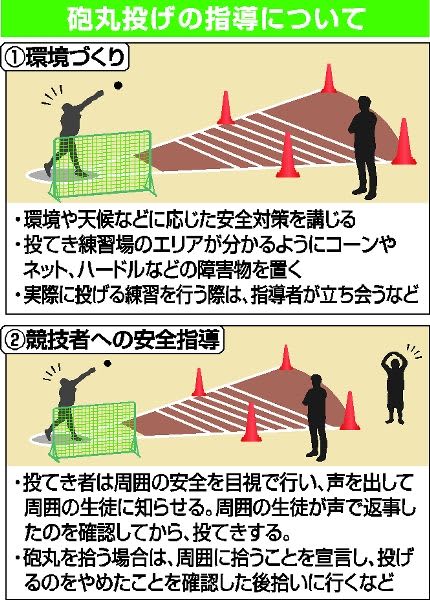

事故を受け、同専門部は5月下旬、各種目の練習上の留意点をまとめた資料を作成し、県内各地区に周知した。投てき種目として(1)環境づくり(2)競技者への安全指導(3)事故につながる危険とその対策-などを盛り込んだ。砲丸投げでは、投てき練習の場所をコーンなどで明確にし、声を出して周囲の安全を確認するなど、安全に取り組むための指導を行うことを示した。

投てき種目の事故は昨年、長野市内の中学校や茨城県内の高校でも発生している。女子やり投げの元日本代表海老原有希(えびはらゆき)さんを指導した栃木陸上競技協会の渡辺方夫(わたなべのりお)専務理事(68)は「投てき種目は特に慎重な指導が必要。教員自身が安全や危険を意識してこそ生徒たちにも指導できる」と話した。

取材後、投稿読者に見えてきた状況を伝えた。読者は「被害者はもちろん、加害者側も苦痛を味わう。練習のルールを作るだけでなく、徹底させる仕組みが必要だ」と訴えた。